Mes ancêtres

-

Alexandre DEZAT, vigneron à Sury-en-Vaux décédé il y a 150 ans

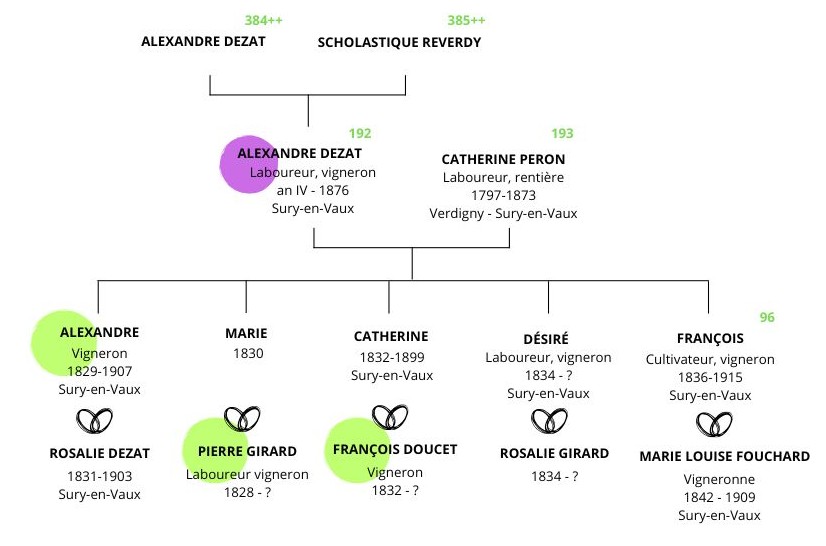

Une fois n’est pas coutume, rendons-nous dans ma lignée agnatique (c’est-à-dire la lignée passant exclusivement par les hommes) pour les 150 ans du décès d’Alexandre DEZAT.

Jeunesse d’Alexandre

Alexandre voit le jour le 20 floréal an IV (9 mai 1796) à Sury-en-Vaux (Cher), fils d’Alexandre DEZAT, laboureur et vigneron, et de Scholastique REVERDY. Ses parents sont alors âgés respectivement de 37 et 30 ans. J’avais consacré un article à ses parents ; un autre portait sur l’étrange prénom Scholastique.

La naissance est déclarée par son père, portant le même prénom que lui, son oncle maternel Pierre REVERDY et Marie Jeanne THOMAS, dont le lien avec la famille reste à établir.

Alexandre grandit au sein d’une fratrie de sept enfants, parmi lesquels Marguerite DEZAT, que je retrouve dans une autre branche de mon arbre généalogique.

Mariage et vie familiale

Comme son père avant lui, Alexandre exercera les métiers de laboureur et vigneron, avant de devenir rentier dans ses vieux jours.

Le 3 février 1826, Alexandre, alors âgé de 29 ans, épouse Catherine PERON à Verdigny, village voisin dont est originaire la mariée. Les témoins du marié sont son frère François (23 ans, vigneron), et son cousin germain Henri DEZAT (46 ans, vigneron à Sury-en-Vaux). Du côté de la mariée sont présents Guillaume Ursin PERON, son frère (42 ans, laboureur à Verdigny) et son beau-frère Lucien FLEURIET (42 ans, vigneron à Verdigny).

Un contrat de mariage avait été établi le 30 janvier 1826, mais les archives notariales de cette époque n’ont malheureusement pas été versées.

Le couple aura cinq enfants, qui atteindront tous l’âge adulte, une sacrée prouesse pour l’époque où la mortalité infantile restait élevée.

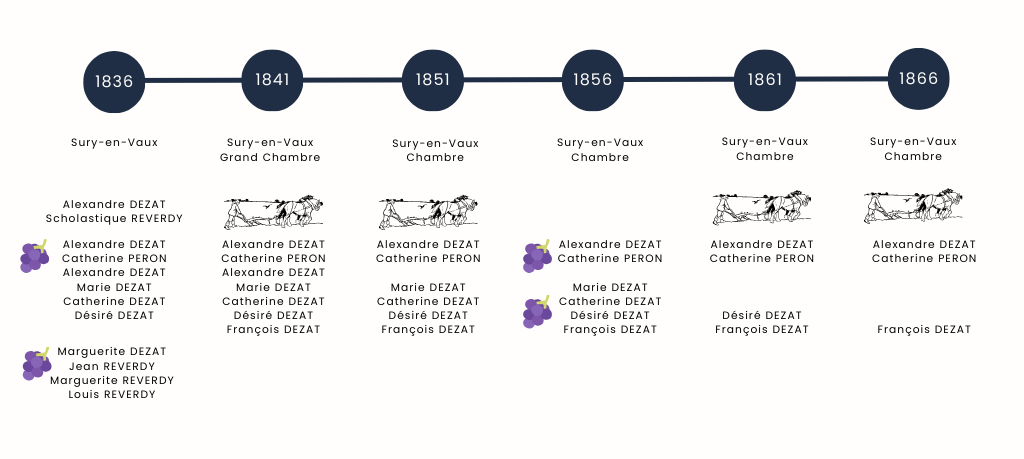

Nous retrouvons notre jeune famille au fur et à mesure des recensements : dans le premier en 1836, un même foyer réunissait Alexandre DEZAT (père) et Scholastique REVERDY, Alexandre DEZAT (fils) et sa famille, sa soeur Marguerite DEZAT, son époux Jean REVERDY et leurs enfants.

Evolution du foyer au fur et à mesure des recensements Fin de vie

Alexandre perd ses parents en 1837 et 1838. Le 2 août 1873, son épouse Catherine décède alors qu’il est âgé de 77 ans.

Alexandre DEZAT s’éteint à son tour le jeudi 27 janvier 1876 à 21h00, à l’âge de 79 ans, au hameau de Chambre à Sury-en-Vaux (18300). Sont présents lors de la déclaration de décès son fils Alexandre (47 ans, vigneron à Sury-en-Vaux) et son gendre François DOUCET (43 ans, vigneron à Sury-en-Vaux).

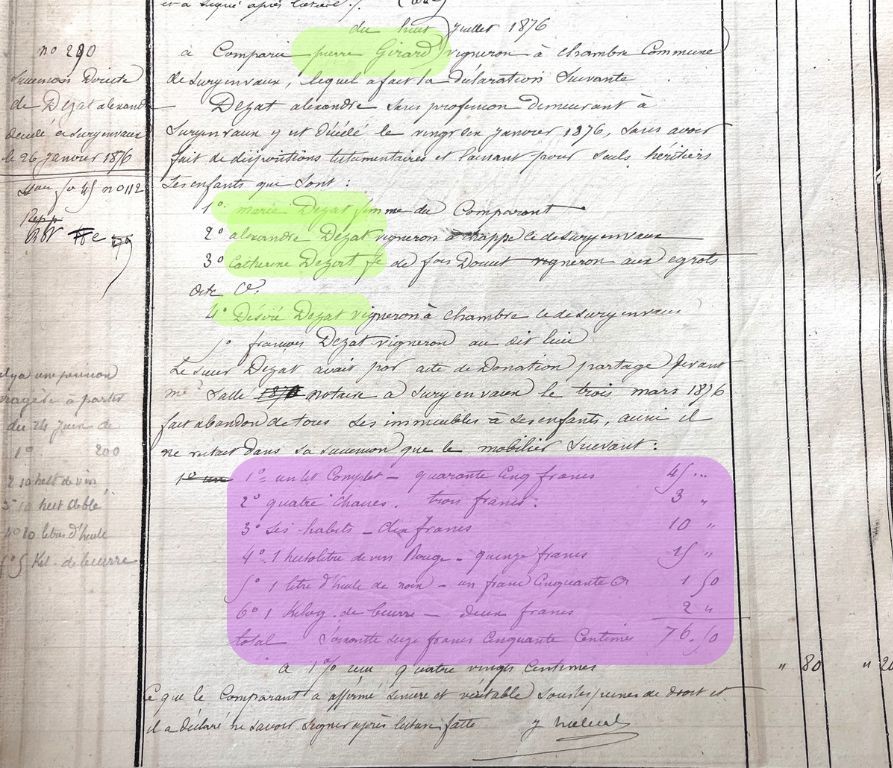

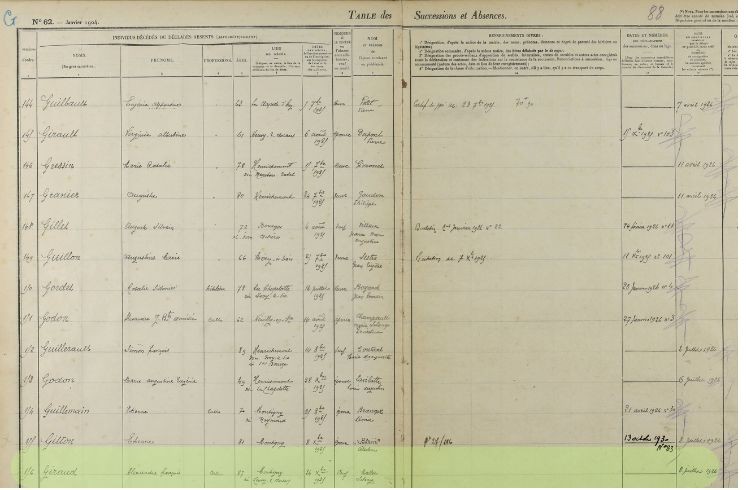

Le 8 juillet 1876, six mois après son décès, un autre gendre, Pierre GIRARD, vigneron à Chambre, se rend à Sancerre pour déclarer la succession d’Alexandre.

Aucun testament n’ayant été rédigé, ses héritiers sont ses cinq enfants, tous dans des familles vigneronnes, établis dans différents hameaux de Sury-en-Vaux : Marie, Désiré et François à Chambre, Alexandre à Chappe, Catherine aux Egrots. Une donation-partage ayant déjà été réalisée de son vivant, les biens restant à partager sont modestes :

- Un lit complet : 45 francs

- Quatre chaises : 3 francs

- Ses habits : 10 francs

- 1 hectolitre de vin rouge : 15 francs

- 1 litre d’huile de noix : 1,5 francs

- 1 kilogramme de beurre : 2 francs

C’est la première fois que je voyais avec tant de détails les denrées alimentaires qu’Alexandre avait laissé !

En vert : les déclarants lors du décès et de la succession d’Alexandre Sources (Archives du Cher)

Etat civil : Sury-en-Vaux 1795 - 1798 - 3E 1061, Verdigny 1793-1801 - 3E 1107

Décès : Sury-en-Vaux 1873 - 1882 - 3E 4759

Registre des déclarations de mutation après décès : Bureau de Sancerre - 9 juin 1875 - 23 novembre 1876 - 1Q/9175 -

Le mariage de Jean GUENEAU et Geneviève VIMON

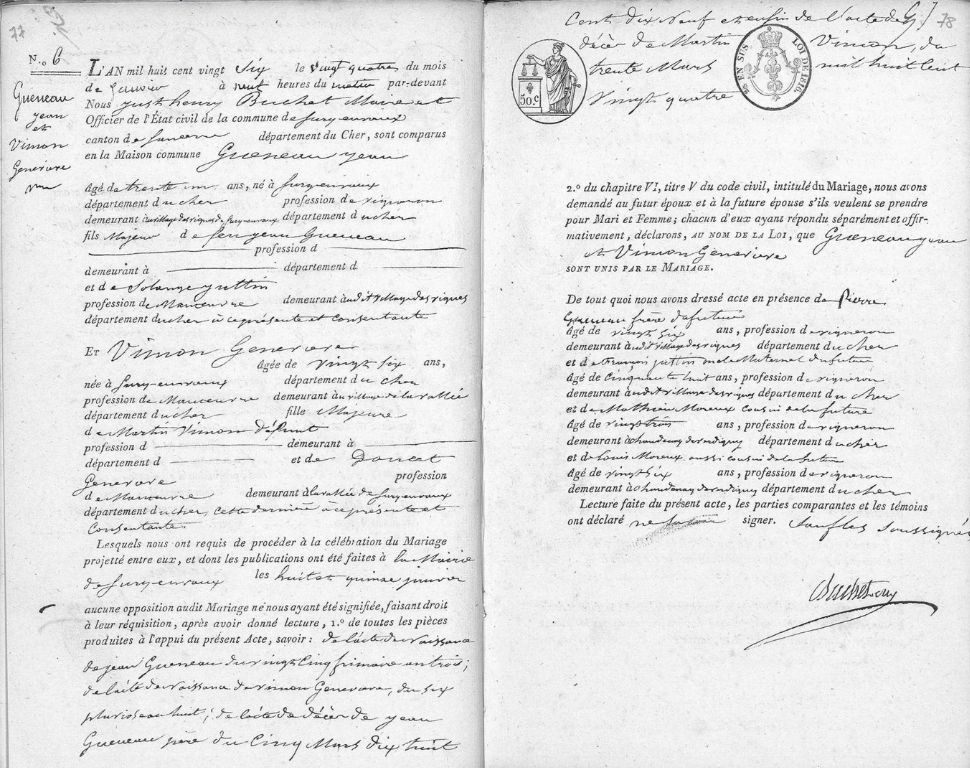

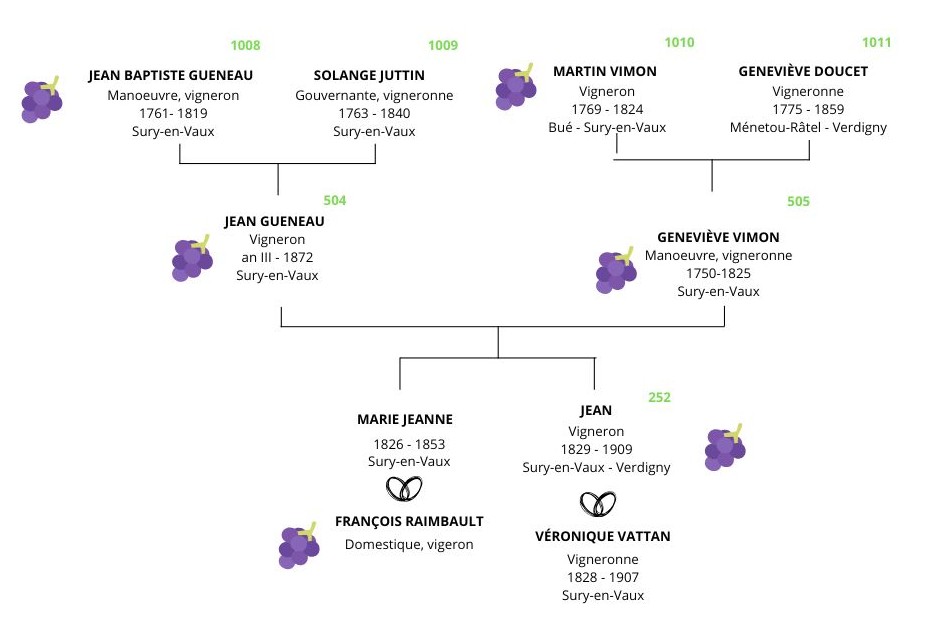

Le mardi 24 janvier 1826, il y a tout juste 200 ans, mes ancêtres Jean GUENEAU et Geneviève VIMON se marièrent à Sury-en-Vaux (18), à 9 heures du matin.

Jean était âgé de 31 ans et Geneviève de 26 ans. Tous deux orphelins de père, ils étaient issus de familles vigneronnes. Du côté du marié, les témoins étaient son frère Pierre GUENEAU, vigneron de 26 ans au hameau des Vignes, et François JUTTIN, son oncle maternel de 58 ans, également vigneron aux Vignes. Du côté de la mariée, deux cousins apposèrent leur signature : Mathurin et Louis MOREUX, vignerons au village de Verdigny, âgés respectivement de 23 et 26 ans.

Les futurs époux avaient conclu un contrat de mariage deux jours auparavant, le 22 janvier 1826, chez Me BUOT en son étude de Sury-en-Vaux. Malheureusement, les minutes de cette période n’ont pas été versées aux archives, ce qui ne fait pas mes affaires vu que beaucoup de mes ancêtres lui avait fait appel. Les tables de contrats de mariage permettent néanmoins de connaître l’apport de chacun : 120 francs.

Acte de mariage – Sury-en-Vaux – 3E 2427 – AD18 Jeunesse des époux

Geneviève VIMON est née le 5 pluviôse an VIII (25 janvier 1800) au hameau de la Vallée à Sury-en-Vaux. Son père Martin, vigneron de 30 ans, déclara sa naissance en présence de Louis MOREUX, vigneron à Verdigny, et de Marie VIMON, venue de la commune de Bué et sœur de Martin. La présence de témoins venus d’aussi loin pour une déclaration de naissance est assez inhabituel. Sa mère, Geneviève DOUCET, était alors âgée de 24 ans.

Geneviève était la petite-fille de Charles VIMON, à qui j’avais consacré un bref article en 2013 : il termina ses jours loin de son village natal, dans le département du Loiret, où il était mendiant.

J’avais également publié il y a deux ans un article sur Martin VIMON.

Jean GUENEAU vint au monde quelques années plus tôt, le 25 frimaire an III (15 décembre 1794), au hameau des Vignes à Sury-en-Vaux, lui aussi dans une famille vigneronne. Son père Jean-Baptiste déclara sa naissance en présence de Jean JUTTIN, vigneron de 45 ans, et de Jeanne GUENEAU, âgée de 47 ans, peut-être sa marraine. Jean-Baptiste GUENEAU était alors âgé de 33 ans, et son épouse Solange JUTTIN, ancienne gouvernante, de 31 ans. Jean devint vigneron, apprenant le métier auprès de son père avant que celui-ci ne décède en 1819, alors que Jean n’avait que 24 ans. Geneviève perdit à son tour son père en 1824, deux ans avant son mariage.

Vie de famille après le mariage

Deux enfants sont nés de cette union : Marie Anne en 1826 et Jean en 1829. Marie Anne se maria en 1844 mais décéda prématurément en 1853, à l’âge de 27 ans.

Je retrouve la trace de Jean et Geneviève dans le recensement de 1851. Jean, vigneron de 56 ans, et Geneviève âgée de 50 ans vivent toujours au hameau des Vignes. Le foyer comprend également leur fils Jean, mon aïeul, âgé de 21 ans et Geneviève DOUCET, mère de Geneviève, alors âgée de 80 ans.

Cinq années plus tard, le couple réside toujours au hameau des Vignes, cette fois avec leur fils Jean et sa jeune épouse Véronique VATTAN.

Les recensements de 1861 et 1866 les montrent vivant tous les deux, avant que la composition du foyer ne se transforme considérablement. En 1872, la maisonnée s’est agrandie et comprend désormais :

- Jean GUENEAU (fils), vigneron de 43 ans et sa femme Véronique VATTAN âgée de 44 ans.

- Leurs enfants : Marie Louise, Jean Baptiste, Véronique Adélaïde Célestine, et mon aïeul Joseph « Henri » Isidore GUENEAU (père de mémé Berthe).

- Jean GUENEAU (père) et Geneviève VIMON complètent la famille ; ils sont âgés de 76 et 69 ans.

Le recensement eut lieu peu avant le décès de Jean, survenu le 20 août 1872. Leur fils Jean et leur petit-fils Prosper RAIMBAULT déclarèrent le décès.

Geneviève rend son dernier souffle le 19 novembre 1880 à l’âge de 80 ans. Son fils Jean vient déclarer son écès, accompagné d’André MOINDROT, un voisin.

Sources :

Acte de mariage - Sury-en-Vaux 1823 - 1842 - 3E 2427 - AD18.

Tables des contrats de mariages - Bureau de Sancerre -février 1818-1828 - 1Q 2240 - AD18.

Etat civil de Sury-en-Vaux : 1795 - 1798 - 3E 1061, 1799-1801 - 3E 1062, décès 1853-1872, 3E 4188, 1873 -1882 - 3E 4759 AD18 -

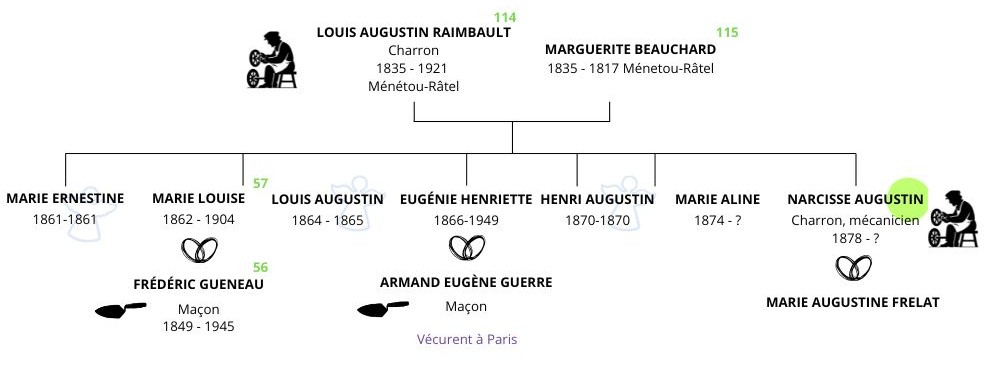

Le vol subit par Narcisse RAIMBAULT

C’est un fait divers que nous relate la presse locale le 14 janvier 1906, il y a tout juste 120 ans. Il concerne Narcisse Augustin RAIMBAULT, fils de mes ancêtres Louis Augustin RAIMBAULT, qui fût charron à Ménetou-Râtel (18) et Marguerite BEAUCHARD. Seul fils à atteindre l’âge adulte de la famille, il deviendra charron à son tour. Sa soeur Marie Louise, mon aïeule, épousa Frédéric GUENEAU ; Narcisse fût donc le beau-frère de l’un des « mauvais garçons » et le cousin de Louis Célestin RAIMBAULT qui devint cocher à Mérona dans le Jura.

Les vols perpétrés en janvier

Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier 1906, Narcisse RAIMBAULT rentre chez lui vers une heure du matin. Il apperçoit à cette heure tardive deux individus qui cherchent à se dissimuler près de la maison de Mme ROUSSEL, couturière. Il les interpelle, mais à sa vue ils prennent la fuite dans la direction de Sury-en-Vaux.

Le lendemain matin, les deux voisins constatent qu’il ont été victimes d’un vol ! Mme Roussel que quatre poules lui ont été dérobées dans son poulailler ainsi que six litres de vin ; elle estime le préjudice à 14 francs. Narcisse RAIMBAULT s’est fait voler un pantalon de velours blanc, presque neuf, qu’il avait laissé sur une haie ; il estime sa valeur à 15 francs.

Plainte est déposée à la gendarmerie qui a ouvert une enquête et recherche « activement » les deux individus qui ont pris la fuite à l’approche de Narcisse. Les faits relatés par la presse s’arrêtent là, je ne sais pas si les fautifs ont été retrouvés.Où habitait Narcisse RAIMBAULT ?

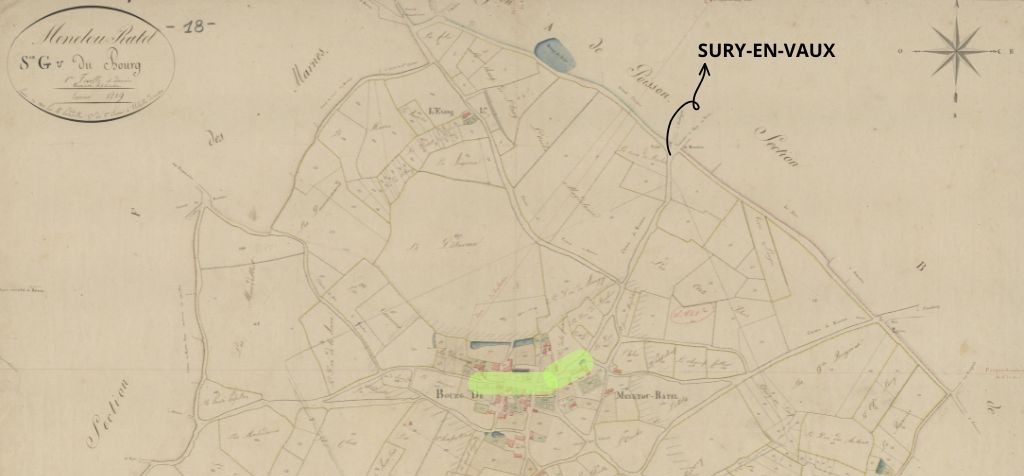

A la mention de la route de Sury-en-Vaux, je me suis demandée où pouvait bien se trouver la maison de Narcisse RAIMBAULT. Il fut charron puis mécanicien, il devait donc y avoir son atelier.

Je savais déjà dans les recensements qu’il habitait dans le bourg, ce qui limite les possibilités.

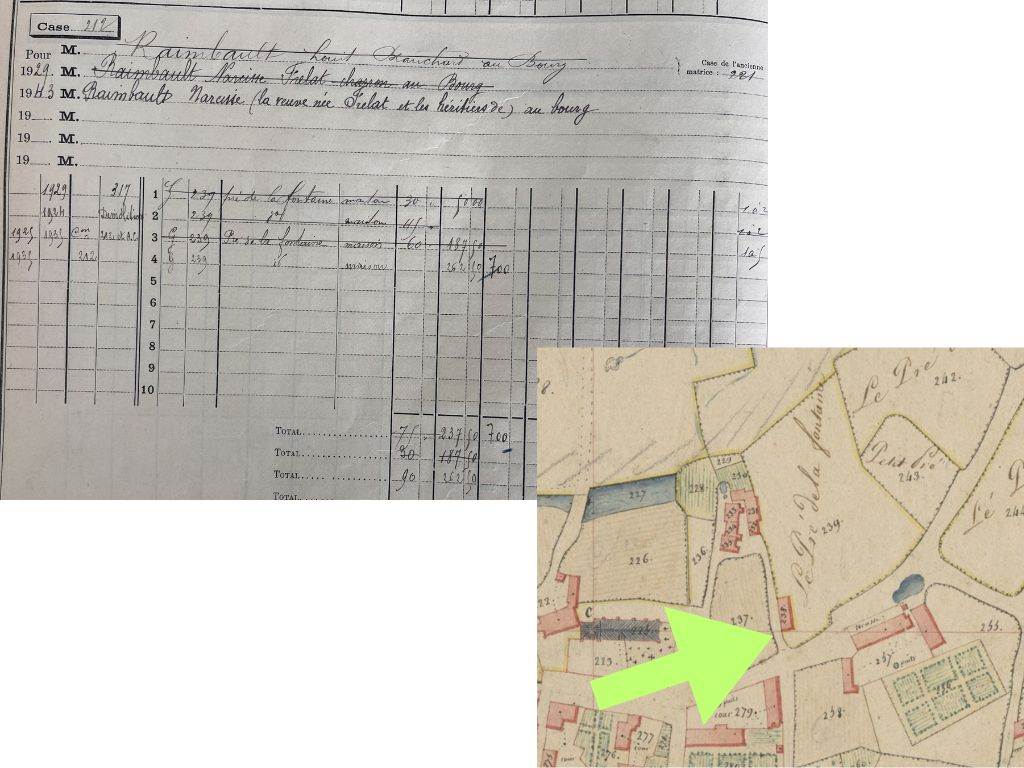

La route de Sury-en-Vaux mène au nord-est du bourg. La zone possible d’habitation est en vert. Plan du cadastre de Ménetou-Râtel – Section G du Bourg – 3P 2583/22 – AD18 La piste suivante était de me rendre aux archives et consulter la matrice des propriétés bâties de la commune, en espérant que Narcisse était propriétaire de sa maison. Ce qui est le cas ! J’apprends que la maison, qui appartint à mes aïeux puis à Narcisse se situe au pré de la Fontaine, au numéro 239 du casdastre. Il semble qu’elle ait été remaniée au cours du temps.

Matrice des propriétés bâties de Ménetou-Râtel – Cases 1-409 – Archives du Cher En zoomant sur le plan et en regardant sur Google Maps, je découvre que la rue de la Fontaine existe toujours, mais quelle ne fut pas ma surprise de réaliser qu’aujourd’hui c’est un boucher-charcutier bien connu du canton qui y travaille ! Il sillonne toujours les routes avec son camion, rendant de fiers services à ceux qui ne peuvent se déplacer.

Le bâtiment aujourd’hui. Peut-être que ces grandes portes donnaient sur l’atelier ? Source : GoogleMaps Une drôle de coïncidence, et une recherche fructueuse dans le cadastre !

-

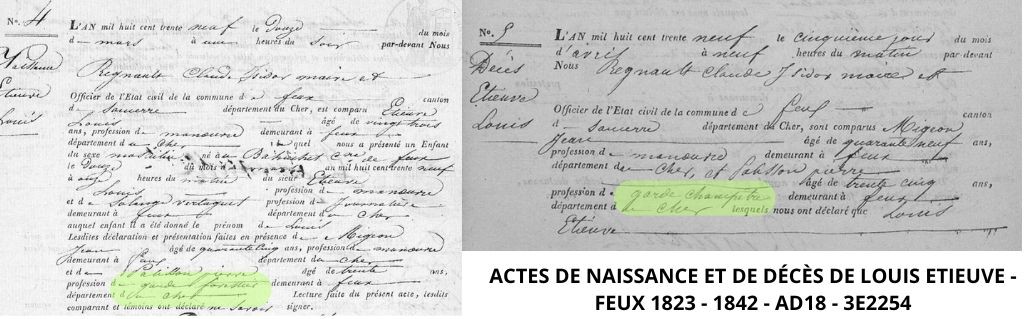

La succession de Pierre PALISSON et la résolution d’une énigme

J’ai publié l’an dernier un article en hommage à mon ancêtre Pierre PALISSON, garde forestier et garde champêtre, à l’occasion des 150 ans de son décès. Une question était alors restée en suspens : que devenait son fils André après 1862 ? Impossible de retrouver sa trace dans les archives du Berry.

Lors de ma dernière visite aux Archives départementales, j’ai enfin mis la main sur la succession de Pierre PALISSON, enregistrée il y a tout juste 150 ans. Alors, que m’a appris cet acte ?

L’héritage de Pierre PALISSON

Tout d’abord, que contenait la succession de Pierre PALISSON ? Il est précisé qu’il n’avait pas rédigé de testament et qu’aucun inventaire après décès n’a été dressé.

La succession se compose de son mobilier et la moitié d’immeubles en indivision. En voici la transcription :

Mobilier

- Un lit (45 francs)

- Un buffet (10 francs)

- Une table et quatre chaises (8 francs)

- Deux draps (6 francs)

- Ustensiles de ménage (12 francs)

- Garde-robe (16 francs)

Total : 97 francs

Immeubles à Feux

- Un corps de bâtiment comprenant habitation, grange, cour, jardin et ouche de terre d’une contenance de huit ares

- Vingt ares de terre aux Arpents

Le tout d’un revenu de cent six francs

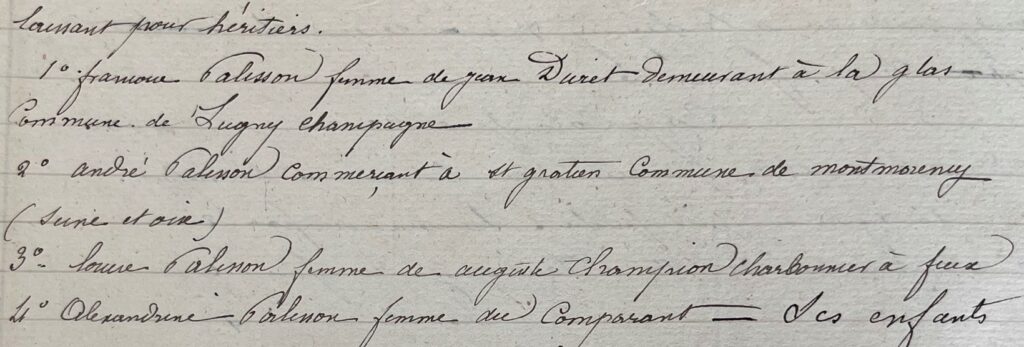

Passons maintenant aux héritiers. Il laisse pour héritiers ses quatre enfants.

- Françoise Palisson femme de Jean Duret demeurant à la Glas, commune de Lugny Champagne (Cher)

- André Palisson commerçant à St Gratien commune de Montmorency (Seine et Oise)

- Louise Palisson femme de Auguste Champion charbonnier à Feux

- Alexandrine Palisson femme du comparant (Louis Pinault, venu faire la déclaration)

Louis Pinault, le déclarant

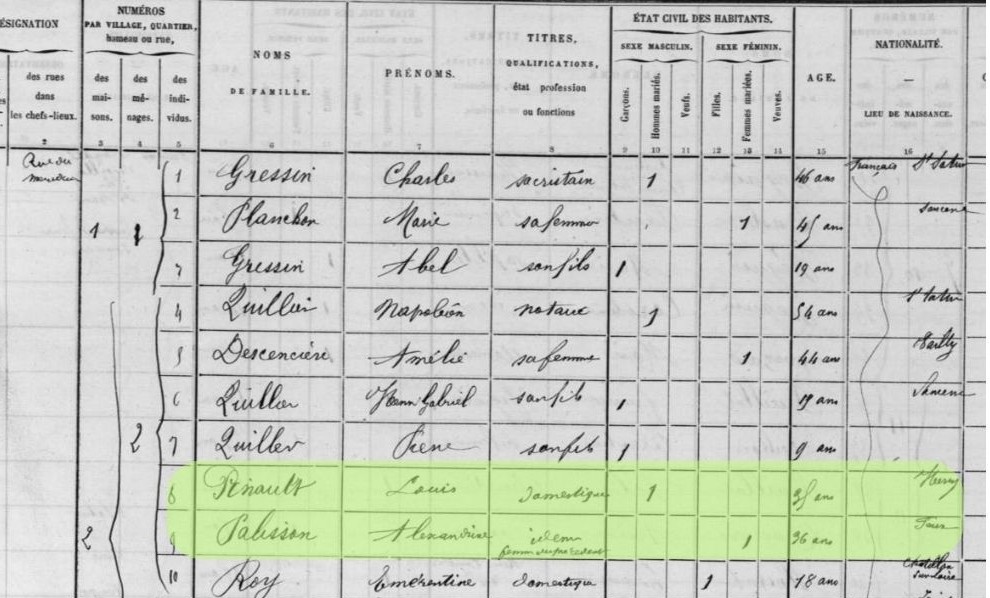

Il est précisé dès le début de l’acte que le déclarant est Louis « Pinot » domestique à Sancerre. Il est l’époux d’Alexandrine PALISSON, l’une des héritières. Si ce patronyme m’était inconnu, c’est qu’il s’agissait d’une erreur d’orthographe : il s’agit en fait de PINAULT.

Un autre détail m’a interpellé : pourquoi était-il domicilié à Sancerre ? Je l’avais connu à Saint-Bouize avant son mariage, puis retrouvé dans les recensements à Feux. En consultant le recensement de 1876 (l’année de la succession), j’en ai la confirmation : Louis et Alexandrine vivaient effectivement à Sancerre où ils étaient domestiques. Et pas chez n’importe qui !

Ils travaillaient tous les deux pour Maître Louis Napoléon QUILLIER, l’un des notaires de Sancerre (étude QUILLIER-DECENSIERE, son beau-père était lui-même notaire). Ils vivaient rue du Méridien, aujourd’hui une jolie petite rue pavée où se trouve la maison des Sancerre. Le notaire employait alors trois domestiques.

Cette découverte explique sans doute pourquoi c’est Louis PINAULT qui s’était chargé de la déclaration au bureau de l’enregistrement de Sancerre : non seulement il était le plus proche géographiquement, mais travaillant pour un notaire, il avait pu obtenir des informations sur les démarches administratives à accomplir.

Recensement de 1876 – Sancerre – 6M 96 – AD18 Le mystère André PALISSON enfin résolu

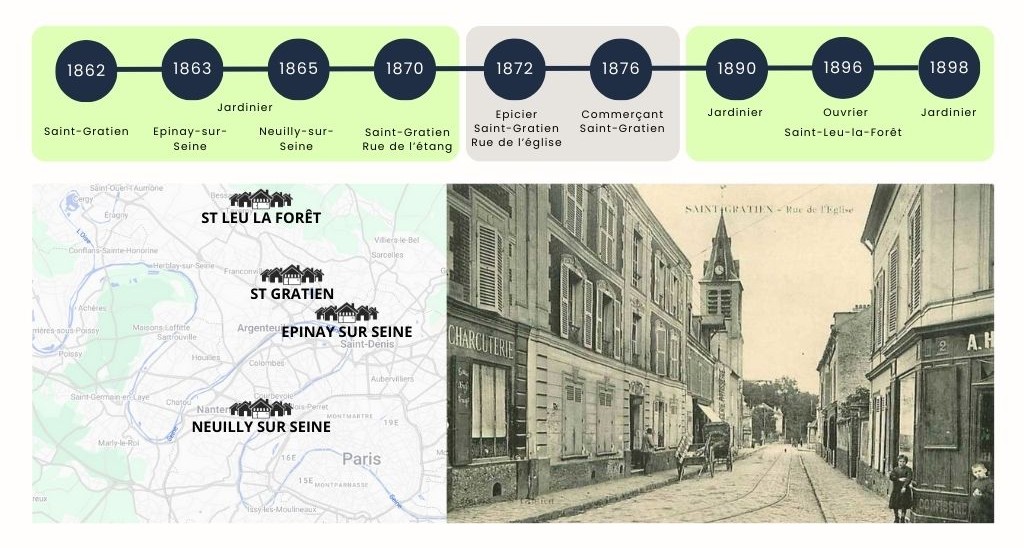

André figurait bien dans la liste des héritiers, mais il était devenu commerçant dans le Val-d’Oise. Pas étonnant que j’aie perdu sa trace dans les archives du Cher ! Sachant désormais où chercher, je peux reconstituer le fil des événements.

Si la dernière mention que j’avais trouvée dans le Berry datait de 1858, je le retrouve dans le Val-d’Oise en 1862 où il se marie. Il se fera désormais appeler Jules. Il aura ensuite deux enfants : Héloïse en 1863 et Alexandre en 1865. Jardinier durant cette période, il déménage plusieurs fois : Saint-Gratien (commune d’origine de sa femme), Neuilly-sur-Seine, Épinay-sur-Seine, avant de revenir à Saint-Gratien.

Il fut épicier en 1872, puis mentionné commerçant en 1876, ce qui semble avoir été une parenthèse. En effet, en 1890, il a repris son métier de jardinier. C’est à Saint-Leu-la-Forêt qu’il finira ses jours en 1898.

Au final cet acte de mutation après décès de quelques lignes m’aura apporté bien des éléments sur la vie de cette famille !

-

Alexandre GIRAUD, décédé la veille de Noël 1925

Il y a cent ans, le 24 décembre 1925

Pour ce dernier article de l’année, prenons la direction de la lignée patronymique de mon mari : il y a cent ans, la veille de Noël décédait Alexandre François GIRAULT (ou GIRAUD, le patronyme ayant connu plusieurs variantes orthographiques au fil du temps).

C’est la veille de Noël 1925, à Boiteau sur la commune de Montigny (Cher) qu’Alexandre, cultivateur toute sa vie, rend son dernier souffle à l’âge de 87 ans. Si l’état civil n’est pas encore en ligne pour cette période, les tables décennales et de successions et absences attestent de cette date.

Tables alphabétiques des successions et des absences – Bureau d’Henrichemont janvier 1919-décembre 1930 – 1Q/12108 – AD18 Une enfance dans le Pays-Fort

Alexandre François GIRAULT naît le 25 mai 1838 à Neuvy-Deux-Clochers (Cher), au hameau de Présenbeau. Son père, également prénommé Alexandre François et âgé de 29 ans, exercera les professions de laboureur et de tailleur d’habits. Sa mère, Solange DUPONT, est domestique puis ménagère ; elle était âgée de 24 ans à la naissance de son fils.

Le jeune Alexandre suivra les traces de son père en devenant journalier, puis laboureur et enfin cultivateur.

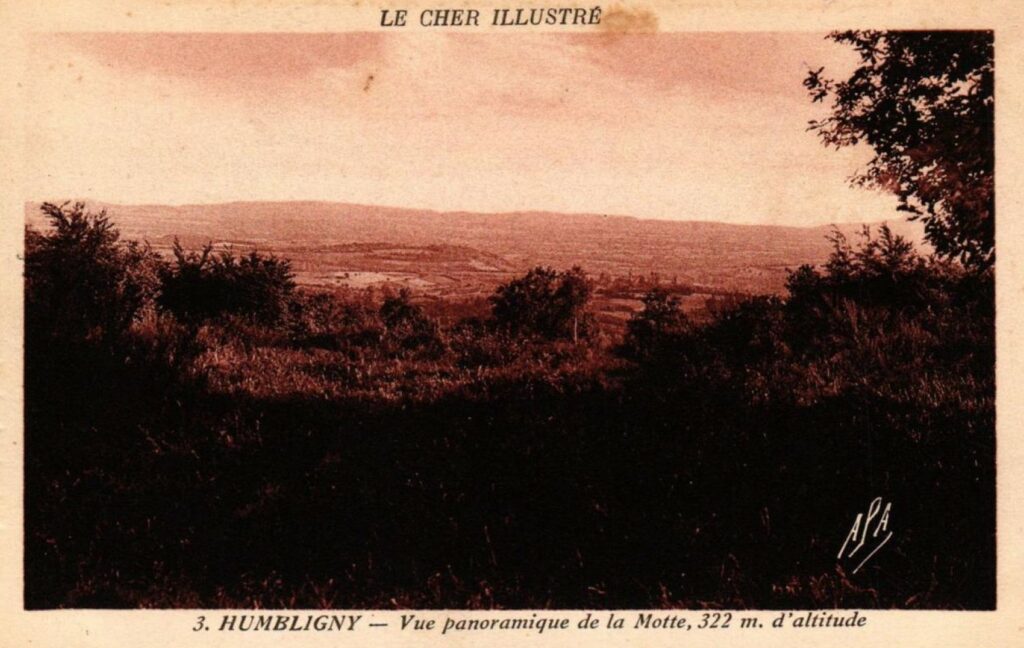

À 20 ans, comme tous les jeunes hommes de sa génération, Alexandre est concerné par le service militaire. Les documents le décrivent comme « faible de complexion » et précisent qu’il vit alors à Humbligny. Malgré sa constitution fragile, il est déclaré propre au service.

En 1861, il vit toujours à Humbligny avec sa famille, plus précisément au hameau de la Motte ; un lieu bien visible à des kilomètres à la ronde ! Si vous souhaitez en savoir plus sur ce lieu, vous pouvez lire l’article qui lui est consacré sur le blog de Sirius.

Deux événements vont ensuite changer le cours des choses. Son père décède alors qu’Alexandre n’a que 25 ans. L’année suivante, naît à Morogues un fils naturel qu’il ne reconnaîtra que trois ans plus tard. Le petit Guillaume est né de Marie Agathe MALLET, une femme de douze ans son aînée.

Un mariage et une nouvelle famille

Le 28 février 1867, Alexandre retrouve Marie Agathe MALLET accompagnée de ses frères au hameau du Chêne Rocher à Henrichemont, pour conclure leur contrat de mariage devant Maître AUBRY. À cette époque, les futurs époux résideraient tous deux à Villeprévoir à Crézancy, bien que le recensement de l’année précédente ne les y mentionne pas. Alexandre est accompagné de sa mère, Solange DUPONT.

Le contrat de mariage nous en apprend un peu plus sur les apports de chacun. L’époux apporte ses habits, son linge et une commode en noyer d’une valeur de 50 francs, provenant de la succession de son père. La mariée, quant à elle, apporte sa garde-robe et une somme de quatre cents francs, legs particulier de son oncle Jean MALLET.

La présence des frères de Marie Agathe, Jean et Guillaume est importante. En effet, avant son mariage, Marie Agathe vit avec ses frères et leurs épouses à Chaumasseron, commune de Morogues. Le contrat de mariage prévoit l’arrivée d’Alexandre dans la « société universelle de gains » que les frères MALLET ont formée sur cette ferme.

Les termes sont précis : Alexandre consacrera à cette société « son temps, son travail et son industrie ». En contrepartie, lui et les enfants à naître seront logés, nourris, chauffés, soignés et entretenus « de toute chose nécessaire à la vie, tant en santé qu’en maladie ». Il recevra en outre un gage de vingt-cinq francs par an. Ce traité, conclu pour un an avec tacite reconduction, évalue les charges à cent francs, gages inclus.

Quatre jours plus tard, le 4 mars 1867, Alexandre et Marie Agathe se marient à Morogues. La mère de la mariée, pourtant présente lors de la signature du contrat, ne s’est pas déplacée. Elle était sans doute déjà souffrante, car elle décède cinq jours après la cérémonie. Le mariage sera l’occasion pour Alexandre de reconnaître officiellement le petit Guillaume.

Un an après leur union naît Marie Augustine, qui ne vivra que deux mois. Le couple n’aura pas d’autres enfants.

En 1876, la famille vit à Chaumasseron, mais en 1891, une autre famille occupe les lieux.

Le 1er juillet 1900, Marie Agathe s’éteint au hameau des Balins, à Ivoy-le-Pré. Alexandre se retrouve veuf à 62 ans. Il quittera ce lieu pour le hameau de Boiteau, à Montigny.

Les années auprès de son fils Guillaume

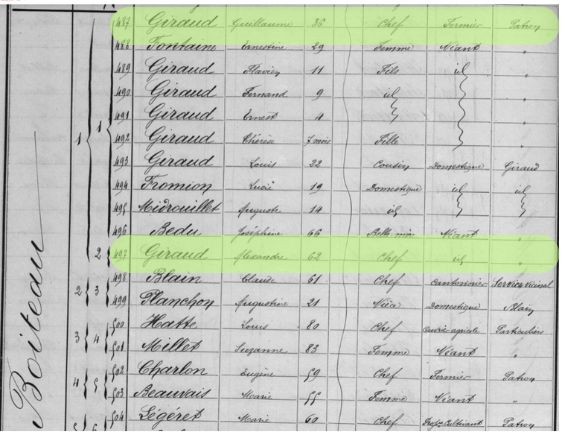

Le recensement de 1901 montre une grande maisonnée vivant à Boiteau : le chef de famille est désormais Guillaume, le fils d’Alexandre. On y trouve son épouse, leurs quatre enfants (Flavien, Fernand, Ernest et Thérèse), un cousin Louis GIRAUD domestique, deux autres domestiques (une jeune fille de 19 ans et un garçon de 14 ans), ainsi que Joséphine BEDU, belle-mère de Guillaume, et bien sûr Alexandre.

En 1906, la composition est sensiblement identique, avec une fille supplémentaire, Renée. Joséphine BEDU n’est plus là, décédée en 1904. Trois domestiques sont présents : un charretier, une servante et une bergère. Le nom de GIRAUD deviendra en effet réputé pour la qualité de son élevage ovin.

En 1911, trois autres domestiques complètent la maisonnée : un ouvrier, une servante et un berger. Lors du dernier recensement avant son décès, en 1921, on compte encore trois domestiques

Ce n’est pas dans l’ordre des choses, mais le 27 avril 1923 son fils Guillaume meurt. Alexandre terminera sa vie à Boiteau, s’éteignant la veille de Noël 1925 ; lui qui était faible decomplexion, il vécut jusqu’à l’âge de 87 ans !

-

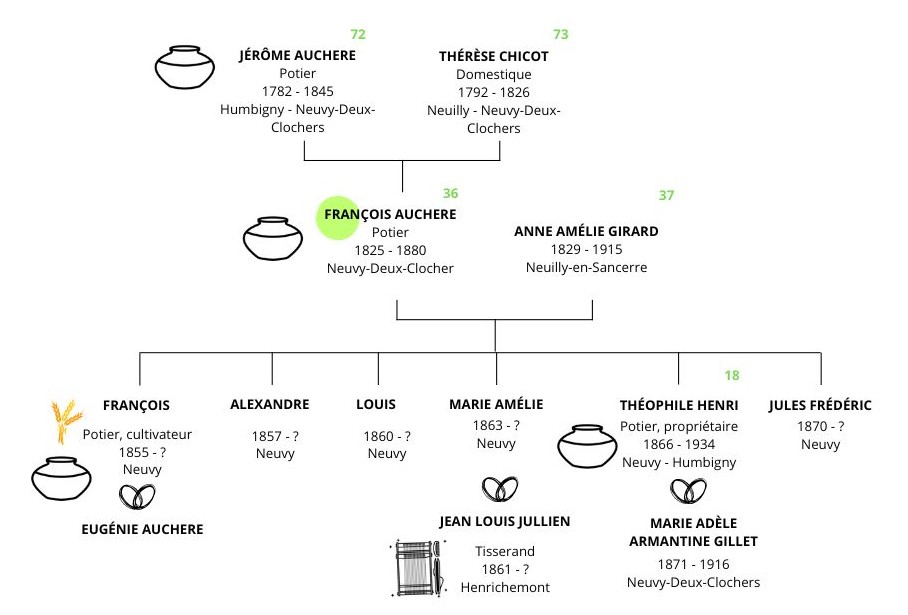

François AUCHERE, potier aux Poteries de Neuvy

François AUCHERE voit le jour le 2 juin 1825 au hameau des Poteries à Neuvy-Deux-Clochers (Cher). Ses parents sont Jérôme AUCHERE, potier âgé de 42 ans, et de Thérèse CHICOT, domestique de 33 ans, à qui j’avais consacré un article. François naît dans une famille déjà nombreuse, il est en effet le benjamin d’une fratrie qui compte a moins cinq enfants nés entre 1811 et 1821 : Jean, Etienne, Solange et Catherine (1821) . Un laboureur et un menuisier accompagnent son père pour déclarer sa naissance à la mairie.

Une enfance marquée par le deuil

Le destin frappe la famille : François ne connaîtra que très peu sa mère, qui décède le 4 juillet 1826, alors qu’il n’a qu’un an à peine. Vingt ans plus tard, en 1845, son père Jérôme s’éteint à son tour. François, orphelin à 20 ans, poursuit néanmoins la tradition familiale en devenant potier, sans doute formé par son père avant sa disparition.

Après le décès de leur père, les frères AUCHERE vont poursuivre ensemble son activité de potiers au hameau des Poteries. Jean, l’aîné, reste célibataire, tandis qu’Etienne épouse Jeanne TILLET en 1849.

Le mariage et la constitution d’une société

À 29 ans, François décide à son tour de fonder une famille. Son choix se porte sur Anne Amélie GIRARD, née en 1829, fille de Louis Jean GIRARD et de Geneviève BOURDIN.

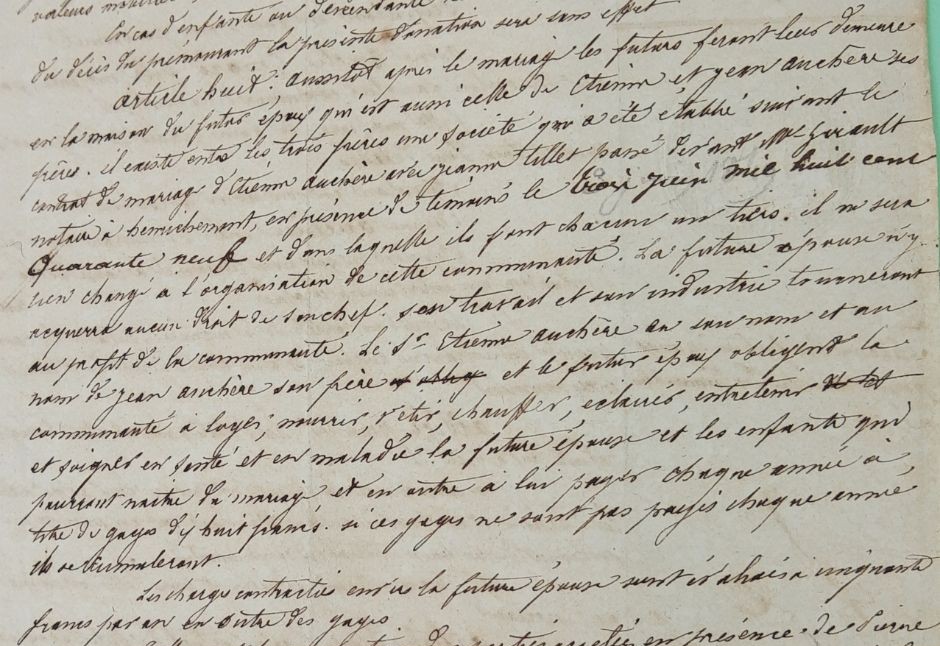

Le 21 juin 1854, les futurs époux se présentent chez Maître Philippe-Etienne BOUQUET, notaire à Henrichemont, pour signer leur contrat de mariage. Chacun apporte du mobilier et des biens pour une valeur de deux cents francs. La clause la plus importante du cotnrat concerne la constitution d’une société avec les frères AUCHERE, initialement créée lors du mariage d’Etienne avec Jeanne TILLET. François devient ainsi associé à parts égales avec ses deux frères, chacun détenant un tiers de l’entreprise familiale.

Le mariage religieux est célébré trois semaines plus tard, le mardi 11 juillet 1854 à 9 heures, en l’église de Neuilly-en-Sancerre ; Jean, le frère aîné sera témoin.

Extrait du contrat de mariage mentionnant la constitution de la société Une famille nombreuse aux Poteries

De cette union naîtront six enfants :

- François (1855)

- Alexandre (1857)

- Louis (1860)

- Marie Amélie (1863)

- Théophile Henri (5 juin 1866) – l’ancêtre de mes enfants

- Jules Frédéric (1870)

Les recensements successifs nous offrent un aperçu de la constitution de la maisonnée. Ainsi en 1866, les trois frères et leurs familles vivent sous le même toit :

- Jean AUCHERE, âgé de 54 ans et toujours célibataire

- Etienne AUCHERE, son épouse Anne TILLIER et trois enfants

- François AUCHERE avec son épouse Anne Amélie GIRARD et trois de leurs enfants

- Un jeune domestique, Jean RAFFIN complète le foyer

Anne Amélie était vraissemblablement enceinte lors de ce recensement, car elle donnera naissance à Théophile le 5 juin 1866.

La société des frères AUCHERE a dû s’arrêter dans les années suivantes, puisqu’en 1872 la famille s’est réduite. François, âgé de 46 ans, est maintenant propriétaire. Il vit avec Anne Amélie (42 ans), leur fils aîné François (16 ans), Marie Amélie (8 ans) et le petit Théophile Henri (5 ans). En 1876, François travaille avec ses deux fils aînés qui sont maintenant mentionnés comme potiers : François et Louis âgés de 21 et 16 ans. Marie Amélie est âgée de 13 ans et Théophile Henri de10 ans. La famille emploie également Léon CHENU, ouvrier potier originaire d’Henrichemont.

Le décès

François AUCHERE, s’éteint le mardi 25 mai 1880 à Neuvy-Deux-Clochers, à l’âge de 54 ans seulement. Son frère Etienne alors âgé de 64 ans et son neveu Jean (27 ans), cultivateur, ont déclaré le décès.

Anne Amélie lui survivra 35 années, s’éteignant en 1915 à l’âge de 86 ans.

-

Jean DUMAY, son premier mariage et le mystère du beau-père disparu

Saint-Bouize, avril 1825. Mon aïeul Jean Edmé DUMAY, un jeune jardinier de 21 ans s’apprête à épouser celle qui sera sa première épouse. Mais l’acte de mariage révèle une information troublante…

Un descendant de ma branche de jardiniers

Jean Edmé DUMAY naît le 14 brumaire an XII (5 novembre 1803) à Saint-Bouize, dans le Cher, au hameau de Candie où vécurent plus tard mes arrière-grands-parents. Son père Edmé, âgé de 31 ans, exerce la profession de jardinier. Les deux témoins présents lors de la déclaration de naissance sont un autre jardinier de Candie et un manœuvre du village..

Sa mère, Magdelaine RAOUL, a 29 ans à sa naissance. Le couple n’est pas originaire du Berry, une singularité dans mon arbre : tous deux sont nés dans l’Yonne et se sont mariés à Bleigny-le-Carreau avant de migrer vers Saint-Bouize. C’est là que naîtront leurs enfants. Edmé père exercera également la profession voiturier par terre.

Un mariage modeste et une révélation inattendue

Le 4 avril 1825, Jean, alors âgé de 21 ans, se rend chez le notaire en compagnie de ses parents pour établir le contrat de mariage qui le liera à Magdeleine RAFFESTIN. La table des contrats de mariage révèle la modestie des apports : Jean Edmé apporte 30 francs, ses linges et hardes, un lit, un coffre et une croix d’or. Ces biens représentaient le minimum nécessaire pour fonder leur foyer.

Huit jours plus tard, le 12 avril 1825, la cérémonie a lieu à Saint-Bouize. C’est en parcourant l’acte de mariage qu’apparaît une mention pour le moins troublante : le père de l’épouse, Étienne Alexandre RAFFESTIN, est noté « disparu depuis sa condamnation ».

Voilà qui mérite quelques recherches complémentaires !

Les relations familiales compliquées de Magdeleine

L’histoire de Magdeleine commence de façon difficile : elle naît le 6 germinal an VII (26 mars 1799) à Herry, dans le Cher, chez son grand-oncle maternel. Sa mère, Reine PAIZEAU, accouche seule, d’une fille dont le père n’est pas connu.

Il faudra attendre cinq années pour qu’Étienne RAFFESTIN reconnaisse enfin l’enfant, lors de son mariage avec Reine à Herry.

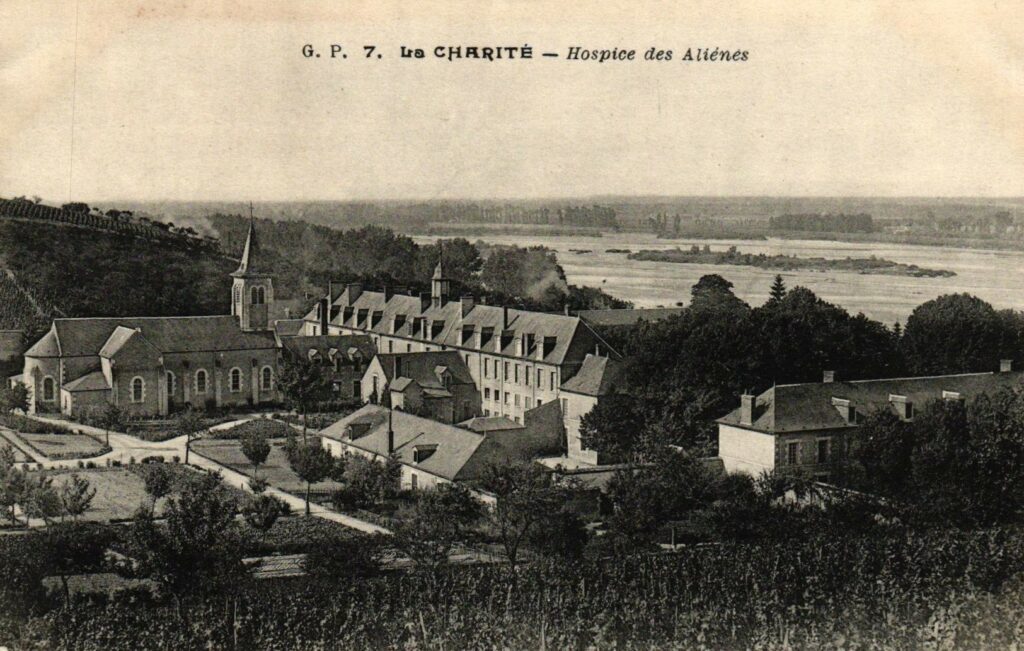

Le destin s’acharne : en 1817, alors que Magdeleine n’a que 18 ans, sa mère Reine PAIZEAU décède à l’hospice de la Charité-sur-Loire, en Nièvre. Cet établissement abritait alors un hospice d’aliénés – un hôpital psychiatrique existe encore aujourd’hui dans cette commune. Mais impossible de savoir avec si Reine y était internée pour troubles mentaux ou simplement accueillie comme indigente malade.

Détail intriguant : dans l’acte de décès, le nom de la défunte est écorché par l’officier d’état civil (PEUZIOT) et elle est désignée comme veuve d’Étienne RAFFESTIN. Son mari avait peut-être déjà disparu ?

Le jour de son mariage en 1825, Magdeleine se retrouve donc orpheline de mère et officiellement sans père.

Etienne Alexandre RAFFESTIN réapparaît

Sauf qu’Étienne Alexandre RAFFESTIN est bien vivant !

En effet, deux ans après le mariage de sa fille, on retrouve sa trace à Bourges, où il exerce le métier de terrassier. Plus étonnant encore : il se remarie avec Marie ARDONCEAU, elle-même veuve. L’acte de mariage mentionne bien son précédent mariage avec Reine PAIZEAU, prouvant qu’il n’a pas cherché à dissimuler son passé.

Mais alors, pourquoi cette mention de « disparition » lors du mariage de Magdeleine ? A-til purgé sa peine ? Impossible de savoir en tous cas si Magdeleine savait où se trouvait son père, ni même si elle a du qu’il s’est remarié.

La vie de Jean et Magdeleine

Le couple aura au moins quatre filles : Julie, Marie, Solange et Jeanne, nées entre 1826 et 1836 au hameau de la Dionnerie, à Saint-Bouize.

Le destin réserve à Magdeleine une fin tragique et trop courante à cette époque. Le jour même où elle donne naissance à Jeanne, sa quatrième fille, elle décède en couches. La petite Jeanne ne lui survivra pas et meurt le même jour. Les tables de succession et absence nous aprennent que Mageleine était indigente.

Quatre ans plus tard, en 1840, Étienne Alexandre RAFFESTIN décède à son tour à Bourges, rue du Croisi. Entre-temps, l’ancien terrassier était devenu jardinier. Les officiers de l’enregistrement eurent sans doute du mal à lui trouver des descendants, puisqu’aucune succession n’est mentionée mais un numéro de sommier douteux.

Jean Edmé DUMAY se retrouve donc veuf, puis se mariera de nouveau avec mon aïeule Madeleine BOURGEOIS, mais ça c’est une autre histoire !

Prochaines recherches à mener :

- Consultation du contrat de mariage aux Archives départementales du Cher

- Recherche trace d’une condamnation dans les archives judiciaires et registres d’écrou

Sources :

Registres d'état civil de Saint-Bouize, 3E 2367, 3E 2369 - Archives du Cher

Resgitres d'état civil de Herry, 3E952, 3E 2277 - Archives du Cher

Registres d'état civil fr Bourges, 3E 1273, 3E 2537 - Archives du Cher

Tables des successions et absence : Sancerre 1Q-4556, Bourges 1Q-865 - Archives du Cher -

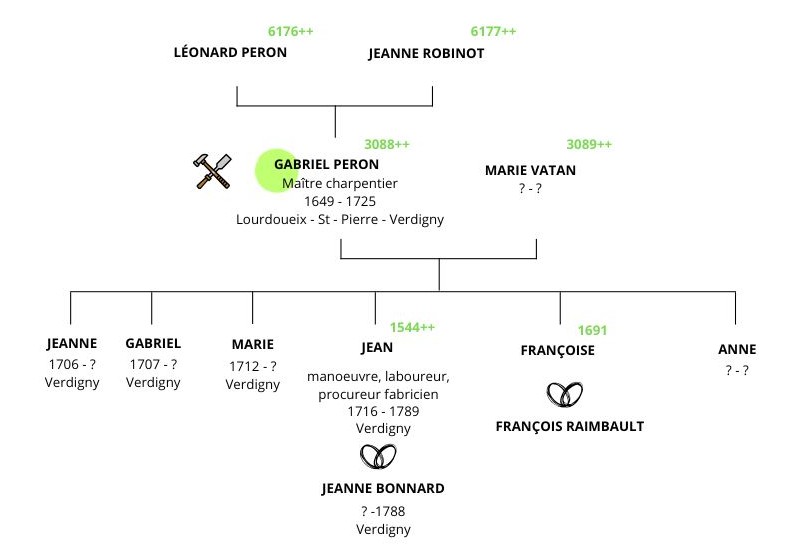

Gabriel PERON maître charpentier, de la Creuse à Verdigny

Cette année nous fêtions les 300 ans du décès de Gabriel Peron, ancêtre rencontré à trois endoits différents de mon arbre. Il a la particularité d’être l’un des rares ancêtres à être orginaire d’un autre département que le Cher. Il était également maître charpentier.

Il me pose deux difficultés :

- je n’ai pas suffisamment de connaissance en paléographie pour déchiffrer intégralement ses actes de naissance et de mariage

- les registres paroissiaux ne sont pas disponibles pour tenter d’en savoir plus sur ses parents.

Origines creusoises

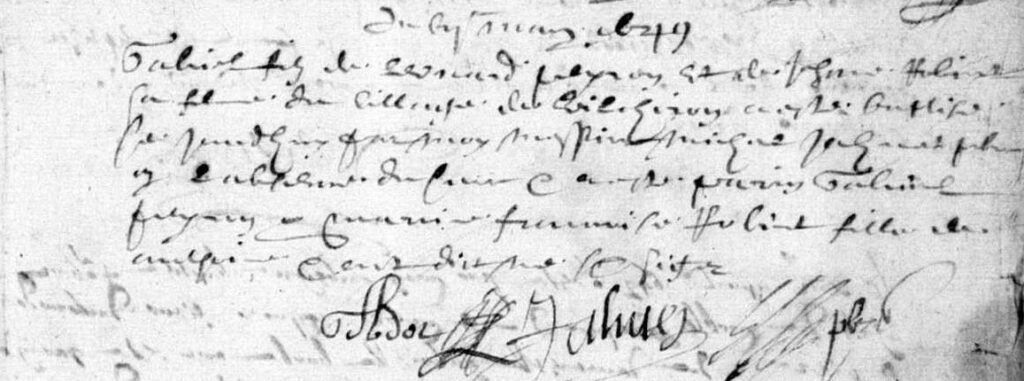

Gabriel PERON est baptisé le 7 mar 1649 à Lourdoueix-Saint-Pierre dans la Creuse. Ce village est tout proche du Berry, en l’occurrence de l’Indre, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Cela explique sans doute la migration ultérieure vers le Sancerrois.

Il est le fils légitime de Léonard (ou Bernard selon les transcriptions) PERON et de Jeanne ROBINOT (ou ROBINET selon les transcriptions).

Registre paroissial – Archives de la Creuse – Baptêmes, mariages, sépultures 1643 – 1716 – Loudoueix Saint Pierre – 283Edépôt GG1 Profession de maître charpentier

Il me manque les informations sur les cinquante premières années de sa vie. Gabriel aura donc toujours le profession de charpentier ou maître charpentier dans les actes le concernant.

En devenant maître charpentier, Gabriel avait sans doute suivi plusieurs années d’apprentissage, puis de compagnonnage. D’après les informations sur le coût de la vie des éditions Thisa, sa rémunération était supérieure à celle des simples compagnons : on estime qu’au début du XVIIe siècle, un maître charpentier gagnait entre 8 et 13 sous par jour contre 6 sous pour un compagnon.

Migration vers le Sancerrois

Gabriel épouse Marie VATAN, fille de Denis VATAN et Anne DEZAT laboureurs, le 13 octobre 1699 à Sancerre (18). Il a alors 50 ans, était-ce vraiment son premier mariage ? Si la profession de ses parents n’est pas notée, il est précisé qu’ils sont originaires du diocèse de Limoges, confirmant les racines limousines de la famille.

Ce couple aura six enfants : – Jeanne née en 1706 – Gabriel né en 1707 – Marie née en 1712 – Jean né en 1716 – Françoise née à une date inconnue – Anne née à une date inconnue.

Gabriel est inhumé le 1er mars 1725 à Verdigny à l’âge de 76 ans (70 ans dans le registre, mais les âges au décès étaient souvent approximatifs).

Il me reste encore des informations à rechercher sur la vie de ses enfants, mais il ne semble pas que l’un de ses enfants ait repris son métier : Jean son premier fils n’avaient en effet que neuf ans lors de son décès, ce qui créa sans doute une rupture dans la transmission de cette profession.

Autres sources :

Registre paroissial Sancerre - Archives du Cher - Baptêmes, mariages, sépultures - Sancerre 1692-1708 - 3E 1030.

Actes de baptêmes, mariages, sépultures - Archives du Cher - Baptêmes, mariages, sépultures - Verdigny 1676-1750 - 3E 1105. -

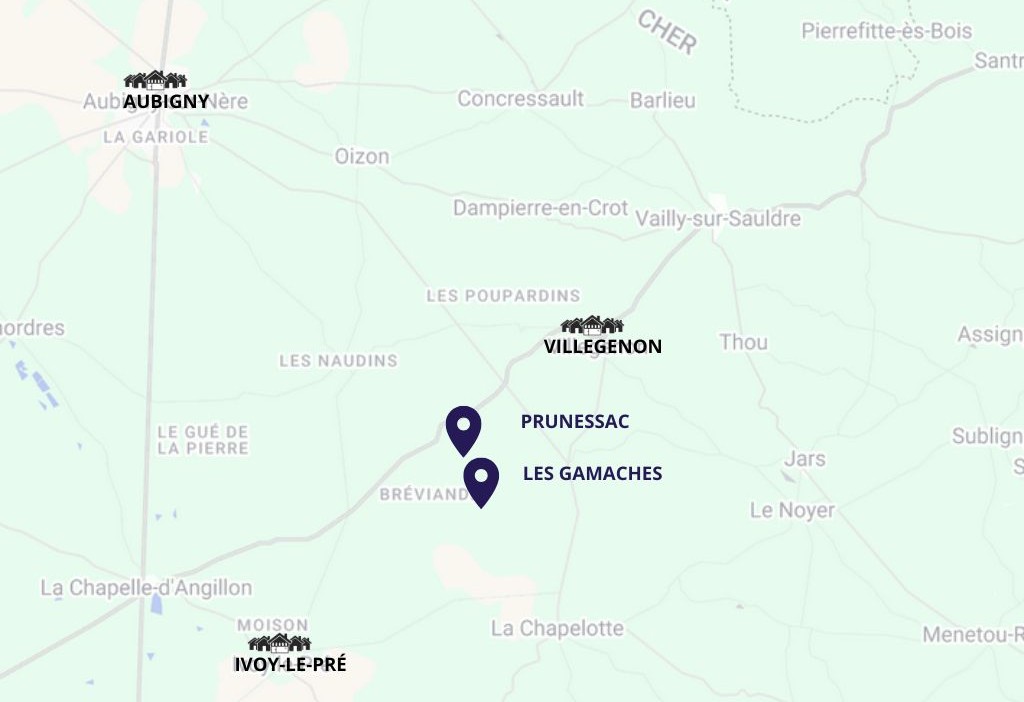

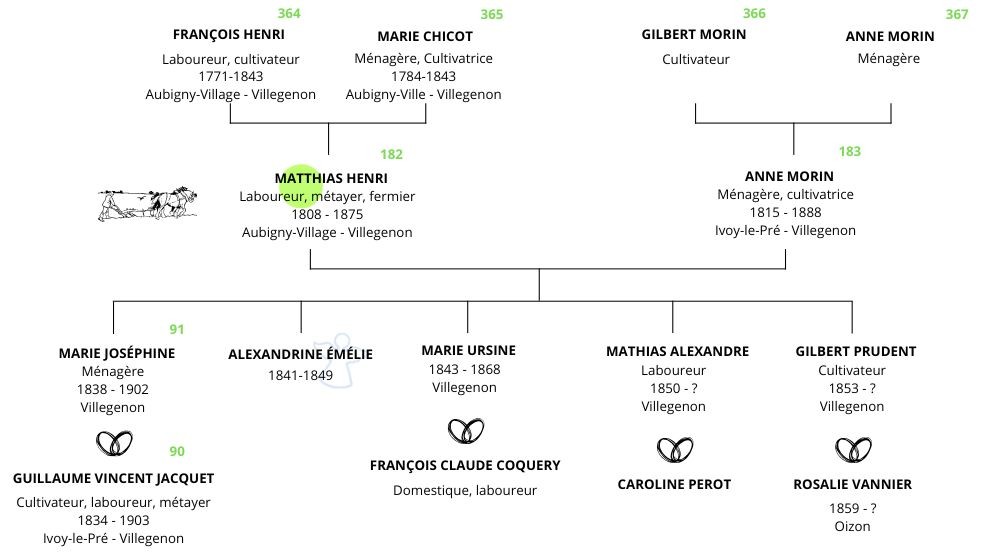

Matthias HENRI, métayer à Prunesac

Nous faisons mémoire cette semaine des 150 ans du décès de Matthias HENRI, le Sosa 182 de mes enfants.

Il vit le jour le samedi 16 avril 1808 à Aubigny-Village (18). L’actuelle commune d’Aubigny-sur-Nère était en effet à l’époque divisée en Aubigny-Ville et Aubigny-Village. Matthias est le fils de François HENRI, laboureur, âgé de 37 ans et de Geneviève BARDIN, ménagère âgée de 23 ans.

Jeunesse et mariage de Matthias

Les premières années de Matthias restent peu documentées. Lors du recensement de 1836, je retrouve la trace de ses parents qui se sont installés à Villegenon. Ils vivent alors avec deux de ses frères, Patient et Joseph, ainsi que leur sœur Marie, son époux Étienne LÉGER et leur petite fille Rosalie. C’est dans ce contexte familial que Matthias, désormais âgé de 28 ans, prépare son propre mariage.

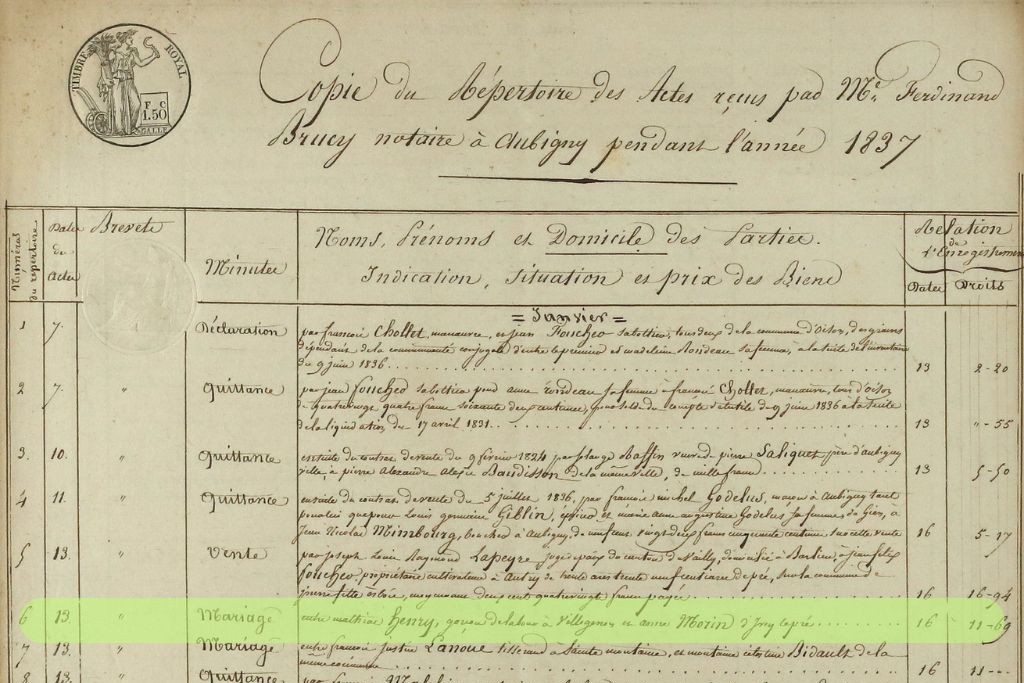

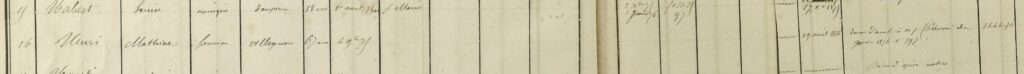

La première étape est la signature du contrat de mariage, qui a lieu le 13 janvier 1837 auprès de Maître BRUCY Ferdinand, notaire à Aubigny. Je n’ai pas (encore) cet acte en ma possession, mais j’en ai trouvé la trace dans les fonds de l’enregistrement et le répertoire des actes de ce notaire.

Répertoire de Me Ferdinand Brucy -Aubigny-sur-Nère-1837-1861-1E4/1 – Archives du Cher J’imagine que sa future épouse, Anne MORIN, est également présente. Anne, alors agée de 21 ans est originaire de la commune voisine d’Ivoy-le-Pré. Matthias est présenté comme garçon laboureur, il apporte 300 francs et Anne la somme de 100 francs. Etonnamment, le mariage n’a lieu que deux mois et demi plus tard, le 4 avril en la commune d’Ivoy-le-Pré.

Installation à Prennesac, premières joies et peines

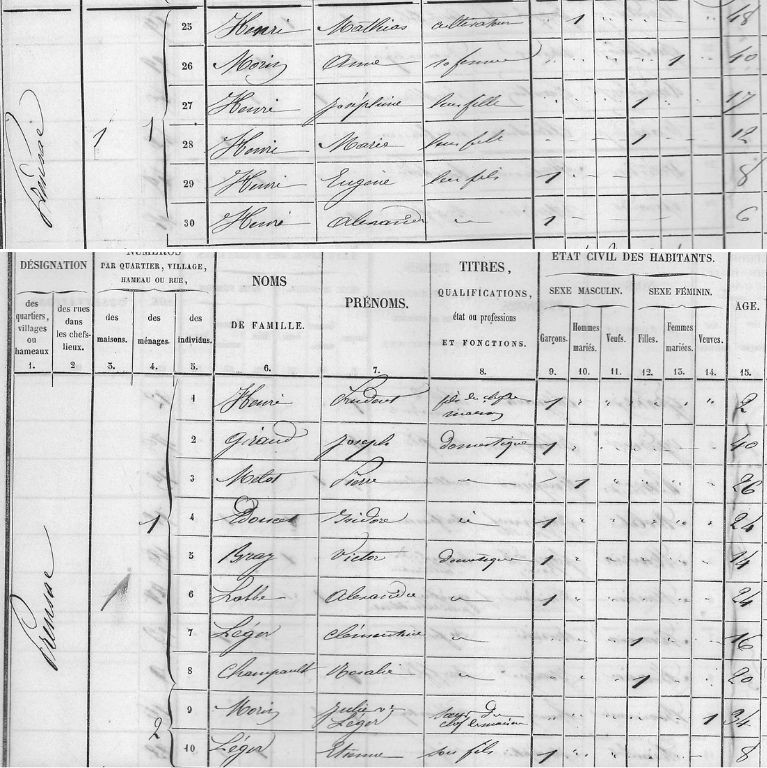

Le couple s’installe à Prennesac où naîtra leur première fille Joséphine le 8 août 1838. Leur foyer s’organise alors à l’intérieur d’une grande ferme. En 1841, la maisonnée comprend :

- François et Geneviève, les parents de Matthias, tous deux cultivateurs

- Matthias et son épouse Anne MORIN

- Leurs deux filles : Joséphine et Alexandrine

- Son beau-frère Étienne LÉGER, veuf de Marie (soeur de Matthias) décédée tout récemment, cultivateur

- Les trois filles d’Étienne : Rosalie, Hortense et Clémentine

- Sept domestiques

Cette composition témoigne de l’importance de la métaierie.

L’année 1843 est marquée par le deuil : en l’espace d’un mois seulement, Matthias perd successivement sa mère Geneviève (26 février) et son père François (15 mars). Malgré ces épreuves, la vie continue : leur troisième fille, Marie, naît le 10 décembre de cette même année.

Étienne LÉGER doit aussi songer à se remarier, lui qui se retrouve seul avec trois jeunes filles. Le choix se porte sur Julie Joséphine MORIN, la sœur d’Anne, créant ainsi un double lien familial. Le mariage est célébré le 23 avril 1844 à Ivoy-le-Pré. Étienne a alors 36 ans, Julie Joséphine 22 ans.

Comme on peut s’y attendre pour une métaierie de cette importance, le contrat de mariage établi le 31 mars 1844 par Maître RAT à Ivoy-le-Pré révèle un apport important du côté du marié : 7 000 francs pour le cultivateur de Villegenon, 100 francs pour la jeune femme originaire des Gamaches, lieu-dit tout proche de Prennesac.

Réorganisation familiale à Prennesac

En 1846, le foyer de Prennesac a évolué. Il rassemble désormais :

- Matthias et Anne, leurs trois filles âgées de 8, 5 et 2 ans

- Étienne LÉGER et sa nouvelle épouse Julie Joséphine

- Les trois filles du premier mariage d’Étienne : Rosalie, Hortense et Clémentine

- Six domestiques

Les années se poursuivent, en alternant joies et peines : en 1847 Matthias et Anne accueillent leur premier fils Victor Eugène, et l’année suivante Étienne et Julie Joséphine acceuillent également un fils prénommé Etienne Prudent.

En 1849, Alexandrine fille de Matthias et Anne décède, et l’année suivante Étienne LÉGER meurt à 43 ans, laissant sa jeune veuve avec quatre enfants.

Deux autres fils viendront compléter le foyer de Matthias et Anne : Alexandre en 1850 et Gilbert Prudent en 1853.

Recensement de Villegenon, 1856 – F1 – Archives du Cher Une fois de plus, la composition a donc fortement évolué lors du recensement de 1856 :

- Matthias et Anne, leurs cinq enfants âgés de 2 à 17 ans

- Julie Joséphine MORIN, veuve d’Étienne LÉGER et sœur d’Anne

- Clémentine et Etienne LÉGER

- Six domestiques

Il semble que Matthias soit devenu tuteur de Rosalie suite au décès d’Etienne, puisqu’en 1857 lorsqu’elle se marie il joue ce rôle. Seulement deux ans plus tard, Julie Joséphine, soeur (et belle-soeur) d’Anne décède. Clémentine quittera Prennesac à son tour, et il ne restera plus qu’Etienne LÉGER vivant avec son oncle et sa tante.

En 1863 Joséphine HENRI, aïeule de mon mari, épouse Guillaume Vincent JACQUET originaire des Gamaches à Ivoy-le-Pré. Ils ont donc choisi la proximité !

Le recensement de 1872, dont je vous avais déjà parlé, montre que le jeune coupe a rejoint la métairie. Se trouvent alors à Prennesac :

- Matthias et Anne

- Leur fille Joséphine et son époux Vincent JACQUET, ainsi que leurs trois enfants âgés de 4 à 8 ans

- Leurs quatre autres enfants : Marie, Eugène, Alexandre et Prudent

- Deux domestiques

Matthias Henri décède le 4 novembre 1875 à 21h, au hameau de Prennesac. Il est alors âgé de 67 ans. Ses fils Eugène et Alexandre, tous deux laboureurs à Villegenon, viendront déclarer le décès. Il me restera à chercher sa succession, qui se monte à plus de 3600 francs !

Table des successions et absences – Bureau de Vailly-sur-Sauldre – 1872 – 1885 – 1Q 9472 – Archives du Cher Prennesac : des moines aux métayers

Le hameau de Prennesac (ou Prunesac selon les époques), où s’installe Matthias HENRI, possède un riche passé. Mentionné dès 1136, ce lieu abritait un prieuré de l’ordre de Prémontré avec son église et ses bâtiments conventuels. Vendu comme bien national en 1791, l’ancien monastère fut transformé en exploitation agricole.

Au temps de Matthias, Prennesac est devenu une importante métairie. Il subsiste encore aujourd’hui le chevet plat de l’ancienne chapelle avec ses deux baies romanes, témoignage architectural du XIIe siècle. C’est dans ce cadre chargé d’histoire que Matthias exerce son métier de métayer, cultivant les terres que les moines avaient autrefois défrichées.

Hameau de Prunesac en 2024 – Google StreetView

-

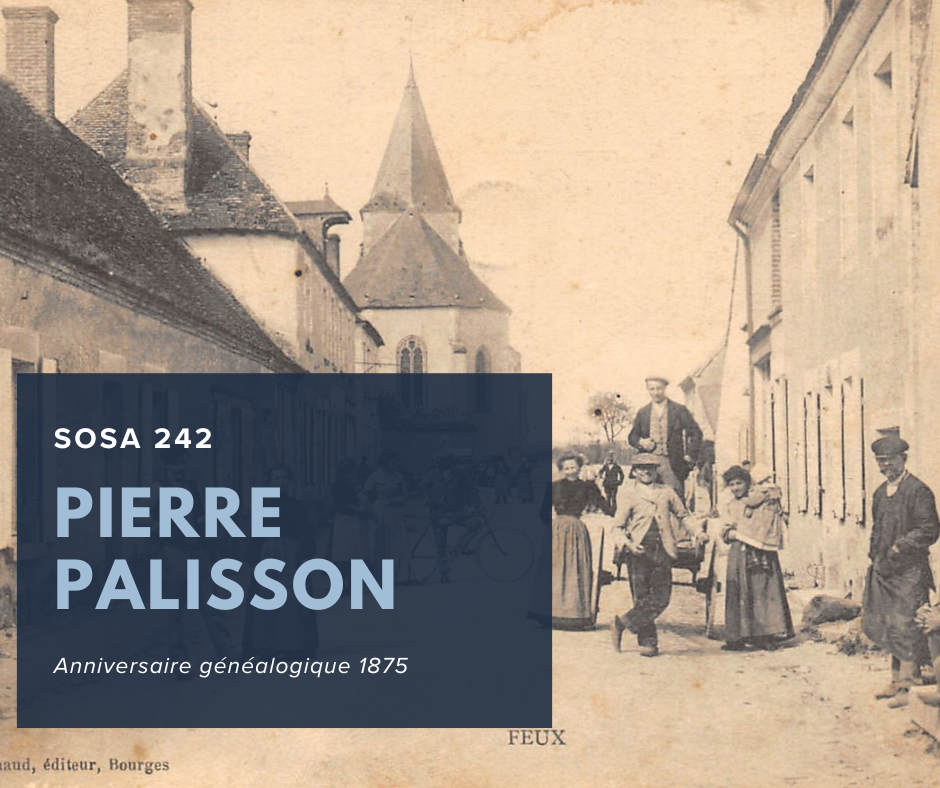

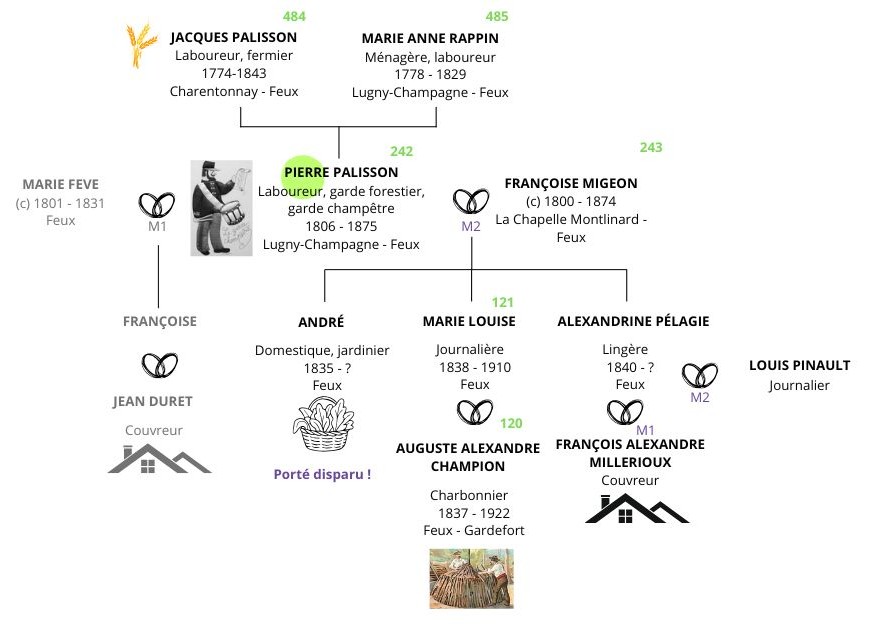

Pierre PALISSON, garde champêtre et forestier

Cet article est publié la veille des 150 ans du décès de Pierre PALISSON, ancêtre dans ma lignée maternelle.

La jeunesse de Pierre PALISSON

Pierre PALISSON voit le jour le mardi 26 août 1806 à Lugny-Champagne (Cher). Son père Jacques, cultivateur âgé de 32 ans, vient déclarer la naissance auprès de l’officier d’état civil. Sa mère est Marie Anne RAPPIN. Deux témoins assistent à la déclaration : Pierre PALISSON, sans doute un membre de la famille paternelle, cultivateur à Charentonnay, et Jean RAPIN, cette fois-ci du côté maternel.

De sa jeunesse, nous ne savons pas grand-chose si ce n’est qu’il apprit le métier de laboureur qu’il exercera dans un premier temps.

1829, une année marquante

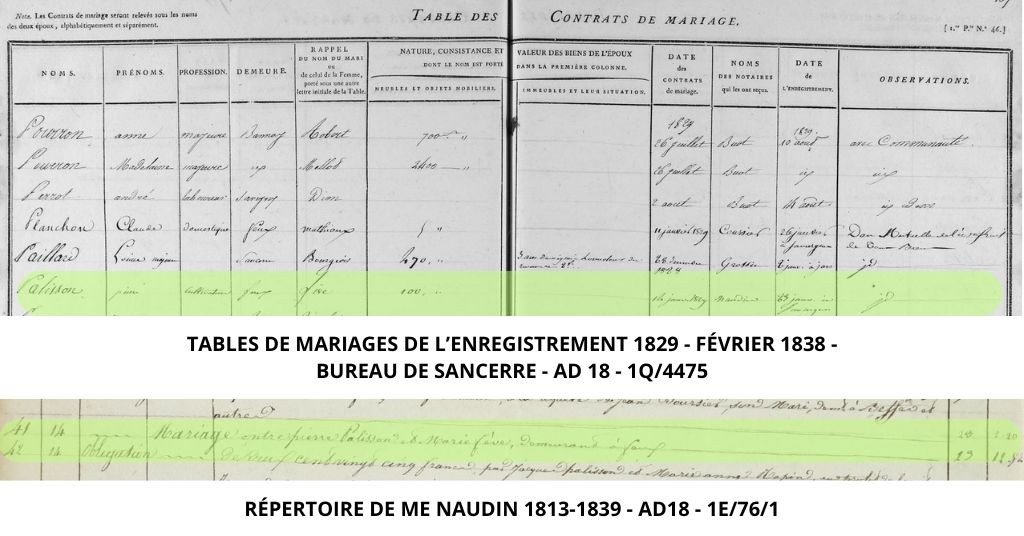

L’année 1829 sera marquée par plusieurs événements, l’un heureux et deux deuils. En ce début d’année, c’est l’effervescence : Pierre va se marier ! Le choix s’est porté sur Marie FÈVE, journalière de la même commune âgée de 28 ans.

Mais le 3 janvier, survient le premier drame de l’année. Pierre est témoin du décès de sa sœur Anne, âgée de seulement 26 ans, qui vivait au domaine de Marnay avec son époux, comme le reste de la famille.

Les préparatifs se poursuivent, et arrive bientôt le jour de rédiger le contrat de mariage. Le 14 janvier 1829, les futurs époux se retrouvent auprès de Me NAUDIN, notaire à Sancergues (à ne pas confondre avec Sancerre, pour ceux qui ne seraient pas du coin). Bien que les possessions des futurs mariés ne semblent pas très élevées, l’acte mentionne une somme de 100 francs, comme l’indiquent la table d’enregistrement des contrats de mariage ainsi que le répertoire du notaire. Il me reste maintenant à chercher l’acte en lui-même.

Le mariage a lieu une semaine plus tard, le mardi 27 janvier 1829 à Feux. Deux amis de Pierre sont présents : Geneford TRÉBILLON et André FLEURIET, tous deux propriétaires de plus de 40 ans résidant à Feux. Ses parents assistent également à la cérémonie.

L’année se termine dans la tristesse. Le 14 décembre à une heure du matin, Marie Anne RAPPIN, mère de Pierre, meurt à son tour. Pierre, témoin de ce second décès, vivait vraisemblablement toujours avec ses parents.

Le 7 février 1830, la fille de Pierre et Marie,Françoise, naît au domaine de Marnay où Pierre exerce le métier de laboureur. Malheureusement, ce premier mariage sera de courte durée : son épouse Marie décède le 31 décembre 1831, à l’âge de 30 ans. Pierre se retrouve veuf à 25 ans, avec une petite fille à élever.

Un remariage et ses débuts en tant que garde champêtre et garde forestier

Pierre ne se presse pas de se remarier ; il épouse mon aïeule Françoise MIGEON le 22 juillet 1834 à Feux. Je n’ai pas trouvé de mention d’un contrat de mariage dans les archives. Il est âgé de 27 ans, sa femme a neuf ans de plus que lui. Elle est originaire de La Chapelle-Montlinard, commune située à l’est de Feux en se dirigeant vers la Loire. Assistent au mariage son père Jacques, âgé de 60 ans, et son frère François, tous deux vivant à Feux.

Dix mois plus tard, un premier enfant, André, rejoint le foyer. Viennent ensuite mon aïeule Marie Louise en 1838, et enfin Alexandrine Pélagie en 1840.

Entre les naissances d’André et Marie Louise se produit un grand changement : de laboureur au domaine de Marnay ou à Savernay, la famille s’installe dans le bourg de Feux où Pierre devient garde champêtre et garde forestier. Les deux fonctions se mélangent dans les actes d’état civil, témoignant du cumul de ces responsabilités.

Quel pouvait être son quotidien ? Par ses attributions de garde champêtre, il avait en charge la police rurale en veillant à l’ordre et la tranquillité dans sa commune. Il constatait des délits et infractions et rédigeait des procès-verbaux. Ses tâches comprenaient aussi l’annonce publique des décisions municipales, notamment au son du tambour, faisant de lui le crieur public du village.

Le garde forestier s’occupait quant à lui de protéger les bois et forêts contre les coupes illégales, le braconnage et les déprédations. Comme le garde champêtre, il dressait des procès-verbaux et dépendait du maire ou du conseil municipal lorsqu’il s’agissait de forêts communales.

Cumuler ces deux fonctions devait témoigner d’une confiance particulière du maire et faisait de Pierre une figure centrale de la vie du village de Feux. Il a dû arpenter les chemins du village de fond en comble !

La vie se poursuit

La vie continue son cours. Son père Jacques meurt en 1843, et sa première fille Françoise (issue de son premier mariage) se marie en 1848 avec Jean DURET, couvreur de la commune.

Au recensement de 1851 à Feux, Pierre et Françoise vivent avec leurs deux dernières filles : Marie Louise âgée de 13 ans et Alexandrine Pélagie âgée de 11 ans, toutes deux bergères. Leur fils André, âgé de 15 ans, est domestique à Feux chez Jacques VERRIER, fermier.

En 1858, mon aïeule Marie Louise épouse Auguste CHAMPION, qui sera charbonnier dans les forêts de Feux et des villages alentour. André est témoin lors du mariage, et c’est la dernière fois que je trouve une trace de lui dans les archives. Que devient-il ensuite ? Le mystère demeure.

Sa dernière fille Alexandrine se marie trois ans plus tard, en 1861, avec François MILLERIOUX, couvreur.

Au recensement de 1872, Pierre PALISSON vit toujours à Feux où il exerce ses fonctions de garde. Sa femme Françoise est également présente, ainsi que leur fille Alexandrine et leur petite-fille Marie Louise CHAMPION, âgée de 9 ans.

Si Alexandrine vit à nouveau avec ses parents, c’est que le malheur vient de la frapper. Son mariage n’a duré que sept ans. Le couple n’avait eu qu’une petite fille, Sophie Hélène, décédée à l’âge de 6 ans peu de temps avant, en mars 1972. Les choses iront vite malgré tout : Alexandrine se remarie en juin 1872 avec Louis PINAULT.

Deux ans plus tard, François MIGEON épouse de Pierre meurt ; il est alord âgé de 67 ans. Un an plus tard, le 20 octobre 1875 c’est au tour de Pierre de décéder à l’âge de 69 ans, à son domicile de La Bascule à Feux. Ses deux gendres sont témoins du décès : Jean DURET, 55 ans, fermier à Lugny-Champagne, et Auguste Alexandre CHAMPION, 38 ans, charbonnier à Feux.

La disparition étrange de son fils André semble avoir perturbé la succession : dans les tables de successions et absences, il est fait mention d’un sommier douteux et d’un avertissement aux héritiers en juin 1876, avant de clôturer définitivement la succession en août. Il me tard de découvrir l’acte de succession pour voir si ce fils disparu est mentionné.Etat civil de Feux : 3E 2255, 3E 4691. Etat civil de Lugny-Champagne : 3E 2308. Recencesments de Feux : 27J 0057, 27J 0082. Table alphabétique des successions et absences : 1Q 9317.