Dans les archives

-

L’énigme d’Anne BONNIN : nouvelles découvertes

Les généalogistes se sont mobilisés suite à la parution de mon dernier article sur Anne BONNIN, cette femme « mariée à un fantôme », et ont réussi à résoudre deux énigmes. Leurs découvertes éclairent d’un jour nouveau cette histoire, qui m’ont fait me pencher sur les guerres napoléoniennes.

Marie BRUNEAU ou… MILLET ?

Deux lecteurs se sont essayés à l’exercice de déchiffrage. Merci à Paul et Nadine qui ont lu MILLET sous le nom barré de BRUNEAU dans l’acte de naissance de Marie ! Il n’y a malheureusement pas de recensement sur cette période à Henrichemont, donc difficile de trouver des indices complémentaires. Une piste possible est la présence dans les témoins du mariage de Marie d’un certain Etienne MILLET, terrassier à Henrichemont âgé de 25 ans. Simple coïncidence ?

Le parcours de Joseph BRUNEAU

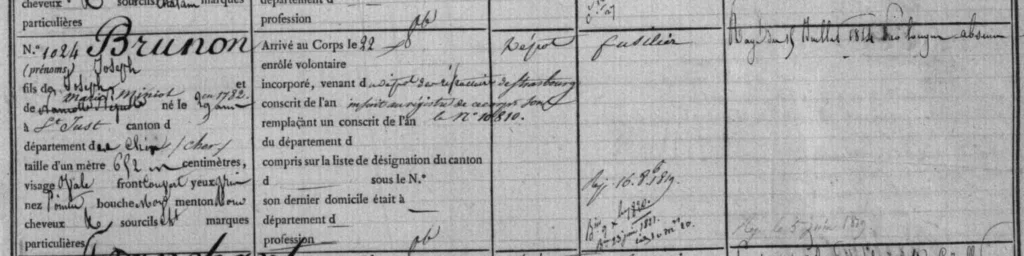

J’avoue ne pas m’y être frottée tant je pensais que les chances de retrouver des archives militaires du début du XIXe siècle me semblaient minces… mais si ! Un généalogiste (T.Vallé) a trouvé le matricule de Joseph BRUNEAU, ce qui m’a permis de reconstituer son parcours.

Reprenons le fil : le 24 février 1810, Joseph BRUNEAU épouse Anne BONNIN. Grâce à son dossier militaire, nous en savons désormais plus sur son physique : il mesure 1m65, a un visage ovale, le front couvert, les yeux gris, le nez pointu, une bouche moyenne, un menton rond, des cheveux et sourcils châtains. Il servit comme fusilier.

On estimait qu’il avait quitté le domicile conjugal vers 1811, mais la réalité est plus complexe. Joseph ne semble pas s’être rendu de bon cœur sous les drapeaux, puisqu’il arrive au 152ème régiment d’infanterie de ligne le 22 octobre 1813, venant du dépôt des réfractaires de Strasbourg.

Joseph aurait donc tenté d’échapper à la conscription napoléonienne. Une situation qui semble fréquente à l’époque, notamment parmi les hommes mariés qui ne voulaient pas abandonner leur foyer.

Matricule de Joseph BRUNON (BRUNOT) – 152e régiment d’infanterie de ligne, 1er mars 1813-3 mars 1814, SHD/GR 21 YC 952 Le contexte historique de la conscription napoléonienne

Pour comprendre le parcours de Joseph, il faut replacer ces événements dans leur contexte. En 1813, Napoléon fait face à la Sixième Coalition (Russie, Prusse, Autriche, Suède, Royaume-Uni). Après le désastre de la campagne de Russie (1812), l’Empereur a un besoin urgent de recrues.

La loi de conscription du 19 fructidor an VI avait instauré le service militaire obligatoire. Certains y échappaient grace à l’exemption (dispense pour raisons familiales ou médicales), ou au remplacement (en payant un autre homme pour servir à sa place). Pour les autres il n’y avait d’autre choix que de devenir hors la loi : réfraction (désertion après l’incorporation) ou insoumission (en ne présentant pas au conseil de révision).

Joseph, marié depuis 1810, avait probablement espéré échapper à la conscription grâce à son statut d’homme marié. Le fait que Joseph arrive au régiment en octobre 1813 depuis Strasbourg indique qu’il avait été arrêté et contraint de servir. Les dépôts de réfractaires étaient des centres de rassemblement où étaient envoyés les hommes qui avaient tenté d’échapper au service militaire.

Un homme en fuite ?

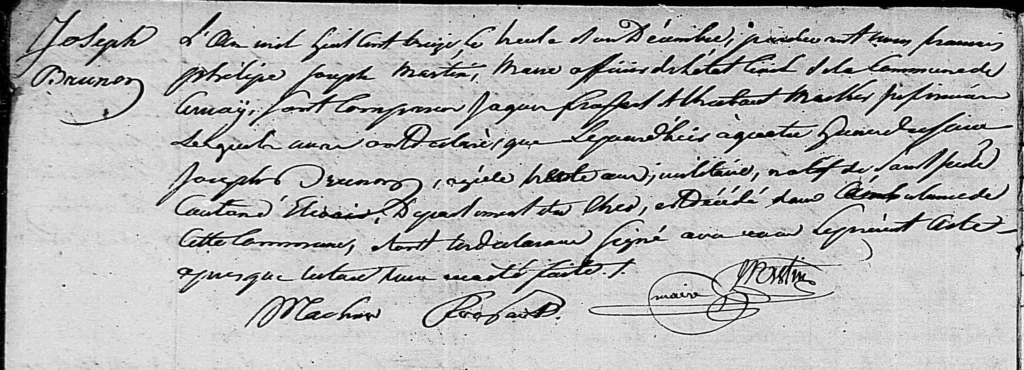

Joseph étant noté absent dans les registres, je l’avais imaginé en fuite. D’autant plus qu’il est noté rayé en 1814 dans le registre matricule. Et bien non ! Un acte de décès en bonne et due forme a été dressé le 31 décembre 1813 à Cernay (68). À quatre heures du soir, la veille, Joseph BRUNEAU, âgé de trente ans et bien identifié comme militaire, était décédé.

Entre la fin 1813 et la fin 1815, l’Alsace avait été traversée à plusieurs reprises par des soldats français ou étrangers.

Acte de décès – 1793-1851 – Cernay – Archives d’Alsace – 5Mi/95/14 L’information qui ne parvint jamais

Joseph BRUNEAU meurt le 30 décembre 1813, soit moins de trois mois après son incorporation. Mais cette information semble ne jamais être parvenue à Henrichemont. La priorité n’était sans doute pas d’informer les familles, et l’administration devait être désorganisée.

Anne BONNIN se retrouve donc dans une situation dramatique : officiellement mariée à un homme dont elle ignore la mort, elle doit survivre seule sans pouvoir épouser d’autre homme. Elle ne fut sans doute pas la seule : les guerres napoléoniennes ayant entraîné des pertes humaines considérables.

Merci à tous les généalogistes qui ont contribué à cet article !

-

Anne BONNIN mariée à un fantôme

En ce mois de juin, les généalogistes sont invités à écrire sur la vie d’un célibataire. Lors des recherches, ces hommes et femmes peuvent parfois être mis de côté, notamment lorsqu’ils n’ont pas eu de descendants. Comme tout un chacun, j’ai de nombreux célibataires dans mon arbre, mais je me souvenais aussi avoir photographié des testaments de personnes seules, un peu au hasard lors de mes visites aux archives. J’en ai choisi un au hasard (qui n’est pas dans mon arbre), et mes recherches m’ont fait découvrir une « drôle » d’histoire.

Le testament d’Anne BONNIN

Le 4 janvier 1823, maître Antoine BESSON, notaire à Henrichemont (18), se rend au hameau des Pasdeloups, situé dans la commune. Il a rendez-vous chez François BEDU, mais c’est pour rédiger le testament d’Anne BONNIN, sa filleule, qu’il se déplace. Mes recherches ultérieures me permettent d’estimer son âge : elle a environ 28 ans.

Le notaire précise dans son acte qu’Anne est l’épouse de Joseph BRUNEAU, présumé mort aux armées. Elle lègue à son parrain François BEDU, journalier chez qui elle vit visiblement, la somme de trois cents francs – une somme considérable pour l’époque, compte tenu de sa condition sociale. Quatre témoins sont présents : Charles CLEMENT, vicaire d’Henrichemont, Nicolas DAVIGNON, perruquier, François DURAND, laboureur, et Etienne RASLE, journalier.

Testament d’Anne BONNIN – Minutes de Me BESSON – 1823 – E/24873 – Archives du Cher

L’histoire me semble alors assez simple : Anne BONNIN a perdu son mari soldat, elle vit désormais chez son parrain à qui elle lègue une belle somme. Peut-être est-elle souffrante ? Mais les recherches me révéleront une toute autre histoire !

Un mariage précoce et un départ aux armées

J’ai tout d’abord recherché l’acte de mariage d’Anne BONNIN. Elle épouse Joseph BRUNEAU le 24 février 1810 à 10 heures du matin à Henrichemont. Il est âgé de 26 ans et tisserand en cette commune. Originaire de Saint-Just (18), à plus de trente kilomètres à vol d’oiseau, il est orphelin de père et de mère le jour des noces.

Anne n’est âgée que de « quinze ans et dix-huit jours » ! Elle vit à Henrichemont, commune d’où elle est originaire, et est également orpheline de père et de mère. Un conseil de famille s’est réuni pour statuer sur son union le 11 février. Son tuteur et oncle Jean BONNIN est d’ailleurs présent pour la cérémonie.

Vu le jeune âge d’Anne, je pensais qu’elle aurait pu être enceinte et que cette union avait pour but de régulariser la situation, mais il semble que non puisqu’aucune naissance n’aura lieu dans l’immédiat. Environ un an après son mariage, Anne a dû voir partir son époux devenu soldat, puis attendre son retour…

Des naissances suspectes

Il faut attendre 1818 pour retrouver la mention de notre couple. Un petit Joseph BRUNOT voit le jour dans la commune d’Achères (18), limitrophe d’Henrichemont. Anne LEBAT, sage-femme de cinquante-et-un ans, vient déclarer la naissance. Le petit Joseph est né le 17 mai d’Anne BONNIN, épouse de Joseph BRUNOT parti à l’armée il y a déjà environ sept ans.

La grossesse semble un peu longue !

Un autre Joseph, GILLE, âgé de trente-trois ans et originaire d’Espagne, est témoin de cette déclaration.

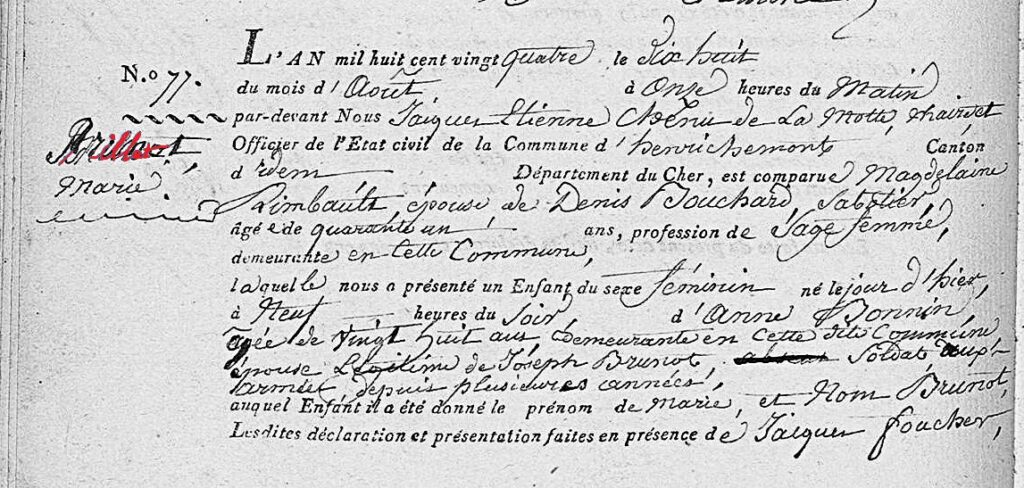

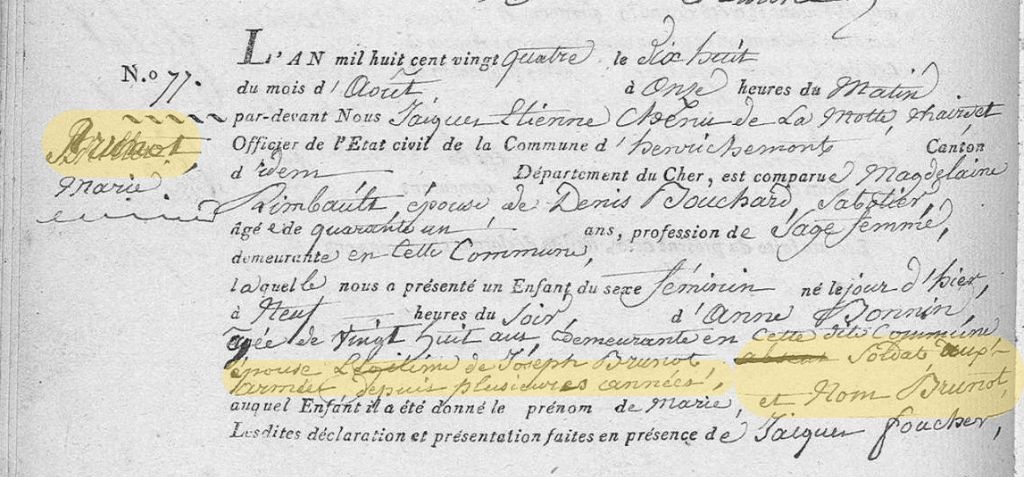

Six ans plus tard, un an et demi après le testament, Magdelaine RIMBAULT, sage-femme de la commune d’Henrichemont, vient déclarer la naissance de Marie, nouvelle fille d’Anne. L’officier d’état civil note un nom, puis repasse par-dessus pour le remplacer par celui de BRUNOT. Anne BONNIN est notée épouse légitime de Joseph BRUNOT absent ; de nouveau, l’officier raye cette mention pour lui préférer celle de « soldat aux armées depuis plusieurs années ». On donne le prénom de Marie à la petite fille, et on précise le nom de BRUNOT, qui ne semble manifestement pas aller de soi.

Acte de naissance de Marie BRUNOT- Naissances 1823-1832 – 3E 1999 – Archives du Cher Un dénouement tragique

Anne tombe de nouveau enceinte neuf ans plus tard. Le 3 novembre 1833 à 5 heures du matin, elle donne naissance à une petite Solange, aux Places de Morogues (18), encore une commune limitrophe d’Henrichemont. Françoise PASDELOUP, la sage-femme, est présente. L’officier d’état civil note que Joseph BRUNEAU est le père de l’enfant, absent car militaire en activité aux armées. Anne est fileuse. François BONNIN, sans doute un frère d’Anne, est témoin.

Malheureusement, une heure plus tard, Anne décède. Les deux actes ont vraisemblablement été rédigés en même temps.

La petite Solange sera sans doute élevée par son oncle, qui déclarera son décès cinq mois plus tard. Joseph BRUNOT est toujours noté absent… Qui élèvera Joseph et Marie ? Je n’ai pas trouvé de réponse pour le moment.

Le mystère persiste dans la génération suivante

Onze ans après le décès d’Anne, sa fille Marie épouse à Bourges (18) François BARDAY, carrier né dans cette ville. Elle est âgée de 20 ans, et il est précisé que son père est « soldat aux armées, depuis plusieurs années absent ». Un acte de notoriété a été passé par le juge de paix d’Henrichemont déclarant l’absence du père (un acte à chercher lors d’une prochaine visite aux archives).

Deux ans plus tard, c’est au tour de Joseph de se marier. Il épouse Marie DEPRE en la commune de Vasselay (18). Il est âgé de 28 ans, domestique. Son père n’est plus noté absent mais « manœuvre à Achères », village de naissance de Joseph. Serait-il enfin revenu ? Il est malgré tout précisé qu’un acte de notoriété pour Joseph BRUNEAU a été présenté… sans plus de précision.

Le recensement qui a lieu dans la commune d’Achères la même année ne montre pas sa présence. Aucune trace non plus dans les tables de succession et d’absences du canton d’Henrichemont les années suivantes. Sur l’acte de décès de Joseph (fils), il sera simplement précisé que son père décédé demeurait à « inconnu ».

Une situation embarassante ?

Cette histoire soulève de nombreuses questions. Force est de constater que la chronologie laisse peu de doute sur la paternité des enfants : comment Anne peut-elle donner naissance à des enfants entre 1818, et 1833 alors que son mari est parti aux armées vers 1811 et que sur une période de plus de 20 ans, aucun retour n’est mentionné ? Les hésitations de l’un des officiers d’état civil, avec de multiples ratures et corrections, suggèrent un embarras face à la situation.

Le testament, l’acte qui a guidé mon choix me pose aussi question : En 1823, Anne lègue ses biens à son parrain, pas à ses enfants. Pourquoi cette décision ? Pour le remercier d’avoir subvenu à ses besoins en l’absence de son époux ?

Je ne peux que penser à Anne BONNIN, mariée très jeune à un homme qui disparaît rapidement, et qui a dû faire face seule à sa condition de femme « abandonnée », après avoir été orpheline. Le statut de mère célibataire aurait également été peu enviable… Joseph BRUNEAU restera un fantôme dans les archives, présent sur le papier mais absent de la réalité. Une énigme généalogique qui mériterait d’être creusée davantage…

-

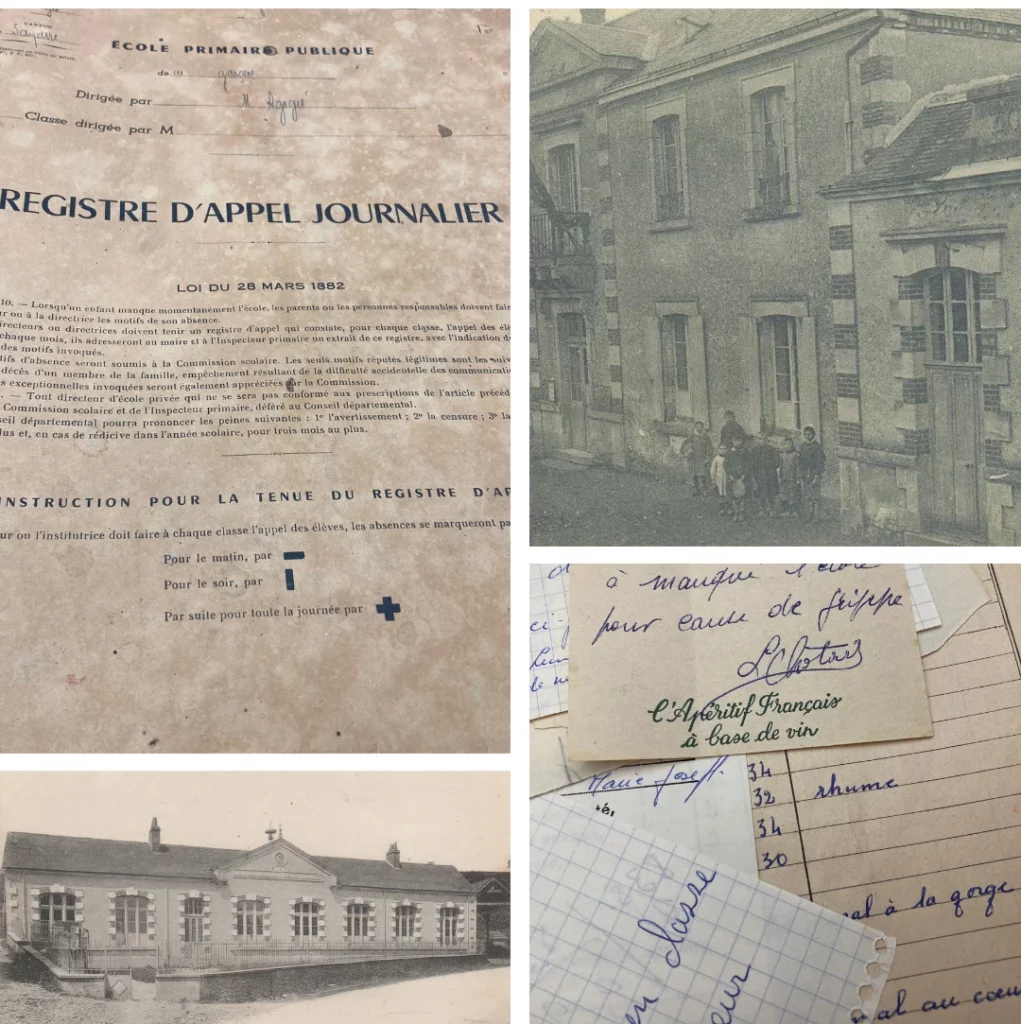

Les écoliers de Sury-en-Vaux

Le mois de septembre est traditionnellement celui de la rentrée des classes et le retour sur les bancs des écoles. En 2023, j’avais rédigé un article sur la construction de l’école de Verdigny ; cette année, j’ai décidé de me tourner vers les archives de l’école de Sury-en-Vaux.

Cet article n’aurait pas vu le jour sans une petite aventure familiale puisque ma grande fille m’a accompagnée pour la première fois aux archives départementales du Cher. Elle devait sans doute être curieuse de savoir ce que j’y faisais si souvent.

Avant de partir, je m’étais demandé quels documents pourraient l’intéresser. Plusieurs généalogistes m’avaient conseillé de consulter la série T des archives, qui comprend notamment les dossiers liés à l’enseignement. En consultant les inventaires, je me suis rendue compte que toutes les écoles primaires n’avaient pas versé leurs archives. Puis en parcourant ces documents, que le contenu est assez fragmentaire: il y a un peu un côté chasse aux trésors, on ne sait pas ce qu’on va y trouver !

Pour l’école de Sury-en-Vaux nous avons ainsi pu consulter les :

- Registres d’inscriptions et registres matricules

- Registres d’appel et quelques mots d’absence

- Listes de leçons

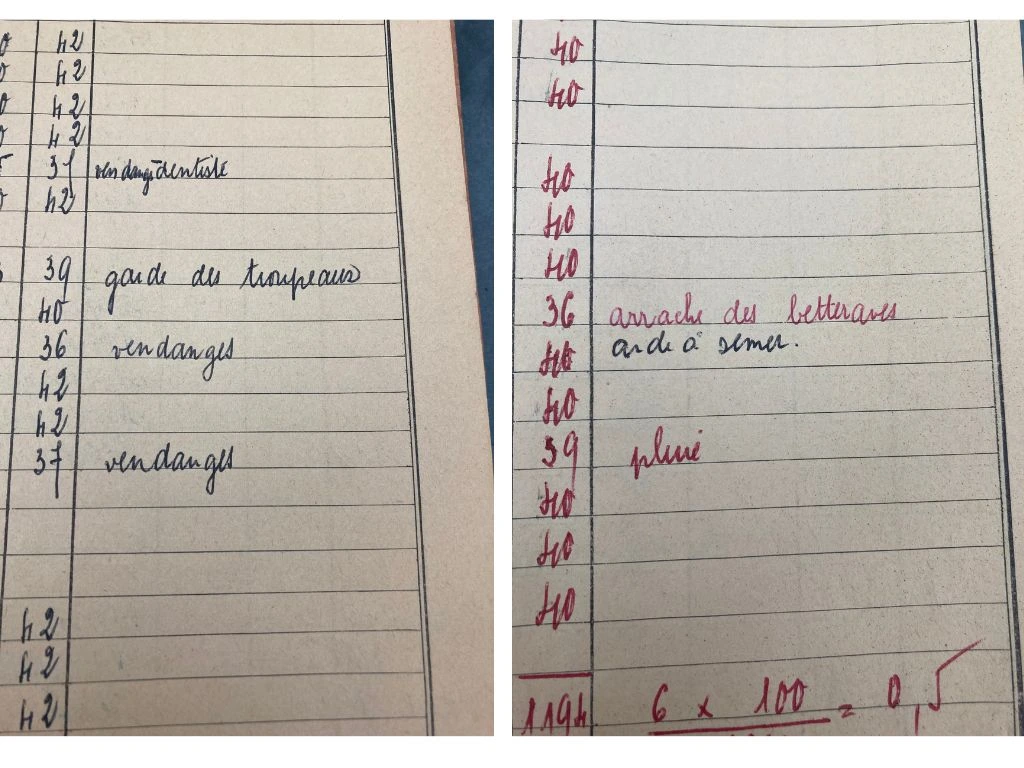

Ce qui a particulièrement intrigué ma fille c’est de voir combien les enfants pouvaient louper l’école pour aider leurs parents dans les travaux agricoles : les fillettes pour garder les troupeaux, les garçons pour participer aux récoltes, vendanges ou divers travaux agricoles.

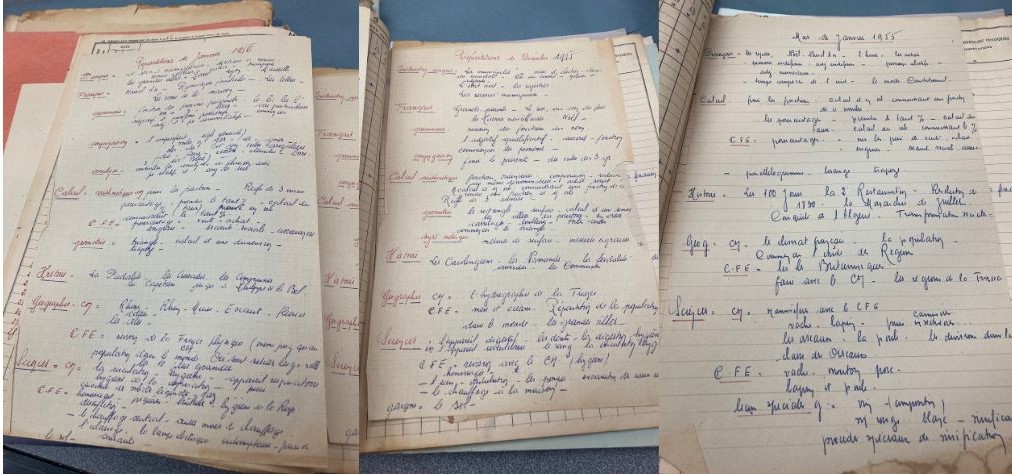

Ces registres nous ont permis d’avoir un aperçu du quotidien des écoliers de cette époque.Nous avons également feuilleté quelques programmes scolaires, dont le contenu semble assez dense !

Je ne peux que vous encourager à consulter ces fonds. Vous y découvrirez peut-être des informations précieuses sur vos ancêtres. Bien que nous n’ayons pas trouvé de traces des grands-parents de ma fille cette fois-ci, nous avons été surpris de tomber sur le nom d’un cousin de mon père et même sur celui du grand-père d’une amie.

Et vous, avez-vous déjà retrouvé des traces de votre histoire familiale dans des archives scolaires ?

Source : 15T/249 - École de Sury-en-Vaux - Archives Départementales du Cher

-

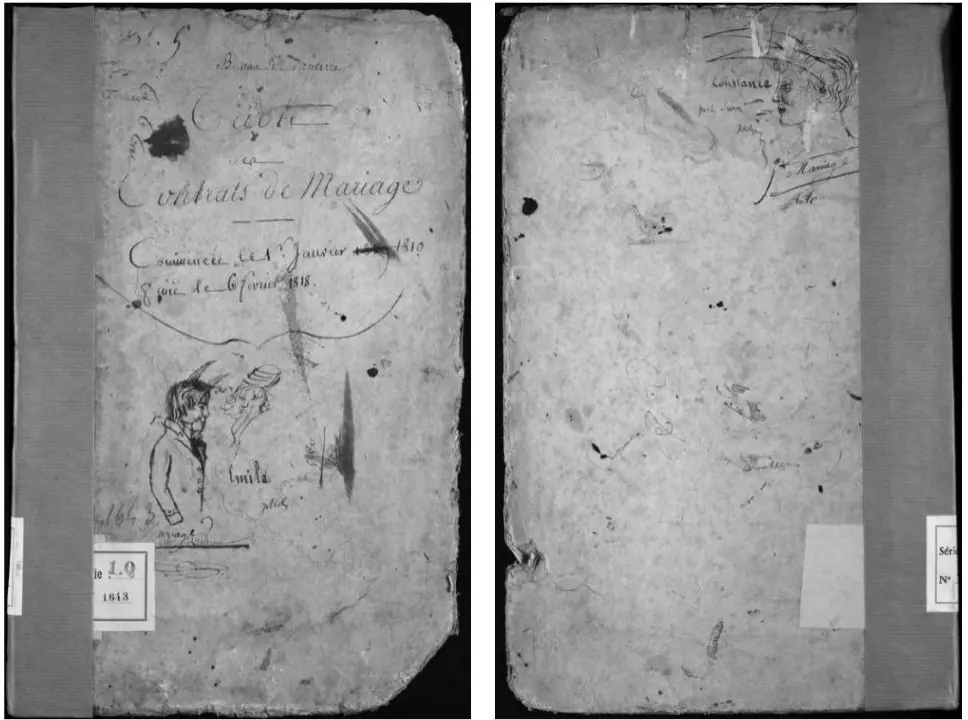

Diablotins et contrats de mariage

Les généalogistes sont invités ce mois-ci à partager leurs découvertes insolites dans les registres. Des actes peu communs j’en ai rencontré, comme le rachat de chemins devenus inutilisables suite à la construction du canal latéral à la Loire.

Mais cette fois-ci j’ai choisi une découverte faite dans les archives en ligne, en parcourant les tables de contrats de mariage qui venaient d’être mis en ligne par les archives du Cher. Le registre du bureau de Sancerre pour la période 1810-février 1818 m’a tout de suite attiré l’œil.

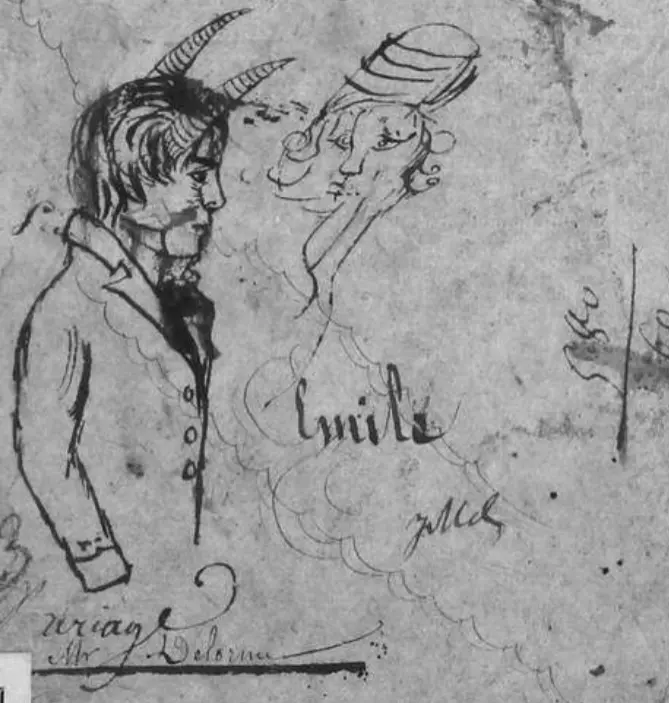

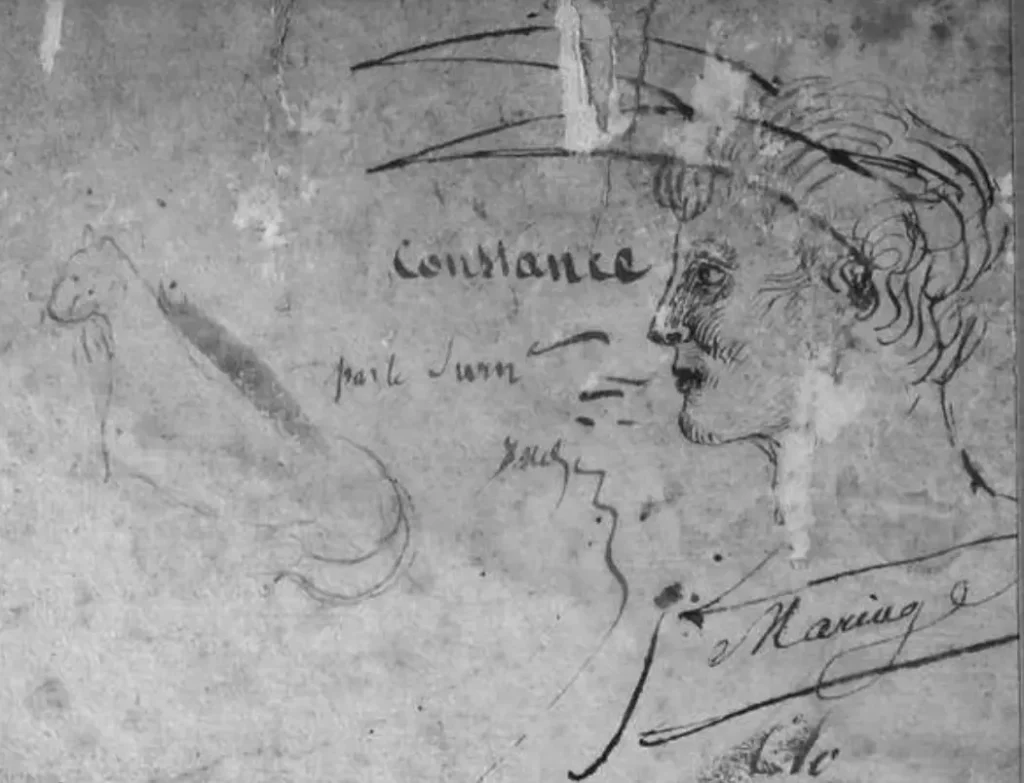

Car sur le recto se trouvait un petit dessin… et en me rendant sur la dernière vue, il y en a également sur le verso !

Couverture de la table des contrats de mariage du bureau de Sancerre pour la période 1810-février 1818 – 1Q 1643 Le préposé à l’enregistrement des contrats trouvait-il l’exercice ennuyeux ? Aurait-il préféré être un artiste ? Avait-il un message à faire passer en associant des diablotins aux mariages ?

Sur le recto se trouve un personnage mi homme mi démon qui semble bien pensif. A côté une apparition… En-dessous l’on peut lire Mariage puis Mr Delorme. Point de contrat de mariage avec ce patronyme ; le dénommé DELORME serait-il notre artiste ? On distingue aussi très nettement le prénom Emile sur la droite. Mais les premières recherches dans les bases de données ne m’ont pas permis de trouver d’Emile DELORME dans le département du Cher à cette époque.

Au verso un autre portrait de diablotin avec cette fois-ci le prénom Constance. Fut-il amoureux ? Éconduit ?

On peut lire en-dessous uis par le ???. Et enfin une esquisse d’animal sur la gauche : un chat ? un lion ?

Si jamais il vous prends l’envie d’enquêter et que vous découvrez le fin mot de l’histoire, n’hésitez pas à me laisser un commentaire.

Tables de mariages de l'enregistrement 1Q 1643-Sancerre-1810-février 1818 - Lien

-

Mariage de cousins germains (et plus…)

De nouveau des découvertes (en deux temps) au détour des archives.

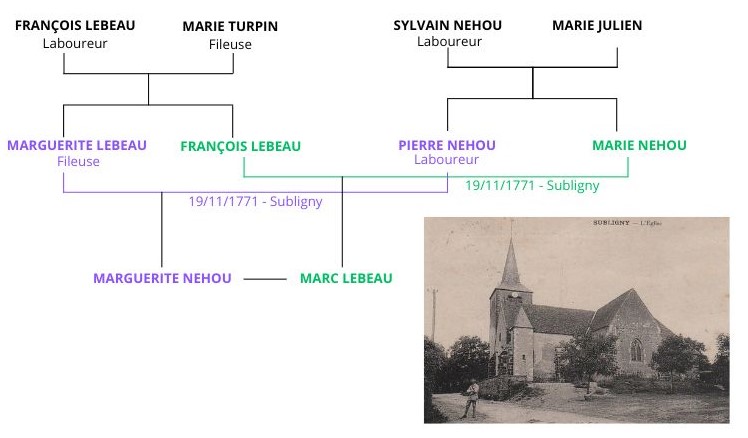

Les parents de Marguerite étaient… cousins germain

Les surprises se situent dans la lignée de Valérie GODON, née de père inconnu. Mais cette fois c’est sa grand mère, Marguerite NEHOU qui m’intéresse. Celle-ci s’est mariée avec Pierre GODON le 13 juin 1809, à Subligny (18). Il est précisé que Marguerite NEHOU est veuve de Marc LEBEAU. Je cherche donc cet acte, jusque là rien de plus normal.

Je découvre l’acte de mariage en date du 28 pluviose an III (16 février 1795). Marc LEBEAU est fils de François LEBEAU et Marie NEHOU. Marguerite NEHOU, âgée de 14 ans, est fille de Jean NEHOU et Marguerite LEBEAU.

Je trouve étrange ce « croisement » des noms de familles ! En remontant d’une génération, je découvre qu’en fait les époux sont cousins germains : leurs parents François et Marguerite LEBEAU sont les enfants de François LEBEAU et Marie TURPIN ; Marie et Jean, Pierre NEHOU sont les enfants de Silvain NEHOU et Marie JULIEN.

Autre fait pour le moins étonnant, les deux couples se sont mariés … le même jour ! Le 19 novembre 1771 à Subligny. On avait dû faire au mieux pour éviter les dépenses de la célébration, et accessoirement garder le patrimoine en famille !

L’occasion également de découvrir qu’il est bien difficile de réaliser un arbre affichant de tels liens avec la plupart des logiciels de généalogie.

Un second mariage avec le frère de son beau-frère

Les découvertes ne s’arrêtent pas là. Le mariage de Marguerite avec Marc LEBEAU eu lieu en même que celui de Françoise LEBEAU, soeur de Marc, avec un certain Germain GODON.

Le mariage de Marguerite et Marc ne dura que dix ans, de cette union ne naîtra aucun enfant. Pour son second mariage, le choix s’est porté sur Pierre GODON… le frère de Germain !

Les familles restèrent très proches, puisque l’on retrouve encore des LEBEAU par la suite : déclaration du décès de Marguerite, mariages avec ses enfants. J’avais d’ailleurs écrit un article pour les deux cents ans du décès de Marguerite.

Cet article initialement publié le 24 décembre 2012 a été mis à jour le 11 février 2024

-

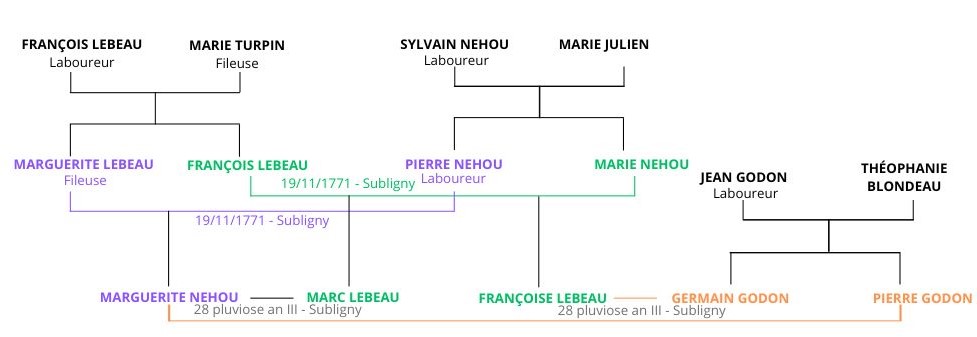

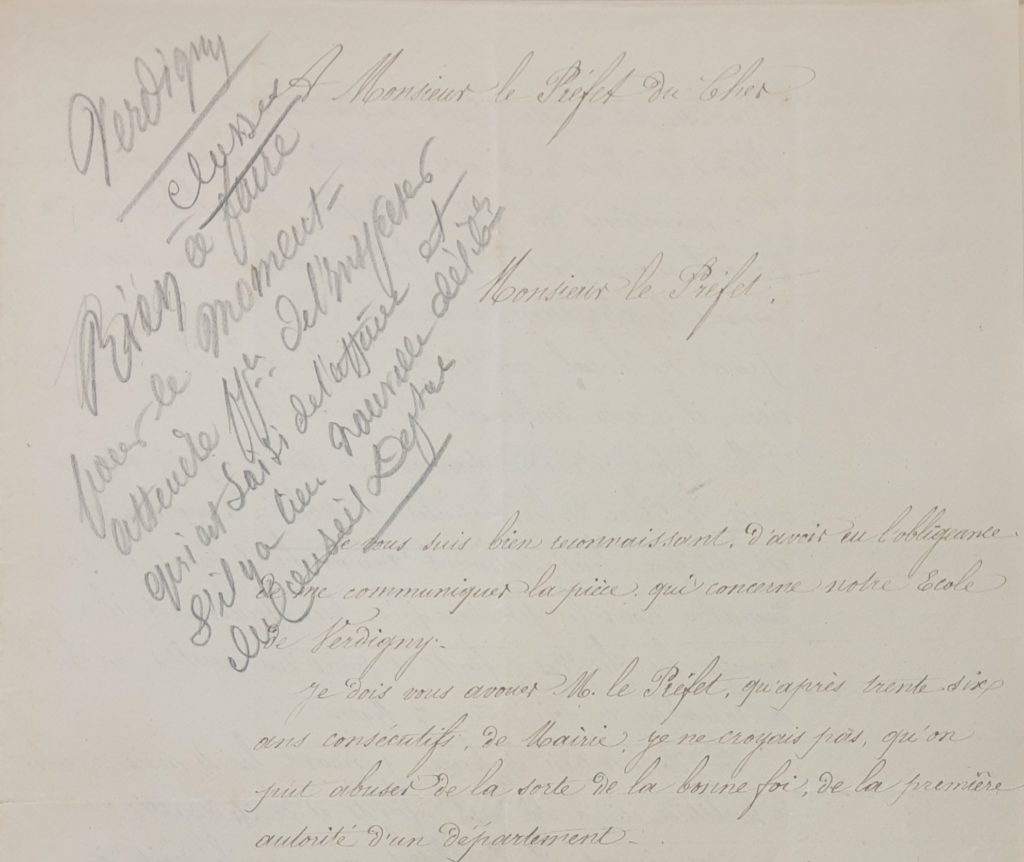

La construction de l’école mixte de Verdigny

L’obligation de la nouvelle école

L’histoire commence le 3 janvier 1869 par un courrier envoyé par la préfecture du Cher à la sous-préfecture de Sancerre.

A M le sous préfet de Sancerre

La commune de Verdigny est tenue d’après la loi comme ayant plus de 500 habitants d’entretenir deux écoles spéciales, l’une de garçons et l’autre de filles.

J’ai l’honneur de vous prier, Mr le sous-préfet d’inviter le conseil municipal à aviser aux moyens de se conformer au voeu de la loi, ou à demander une dispense auprès du conseil départemental pour l’entretien d’une école de filles.

Quelques mois passent, et l’inspecteur primaire se rend à Verdigny. Il rédige son rapport le 14 décembre 1869 où il relate qu’il s’est rendu dans la commune choisir un local destiné à l’école des garçons. Il a visité la maison d’un certain sieur Maréchal située près de l’église, comprenant une grande salle de 6,50 mètres sur 5, deux pièces qui pourraient servir au logement de l’instituteur, des dépendances et un jardin que le propriétaire devra clore. Ce dernier accepte de prêter des tables et bancs en attendant que la commune fasse l’acquisition du mobilier scolaire. Tout sera prêt le 1er janvier prochain pour l’ouverture de l’école et le loyer annuel est fixé à cent francs. L’inspecteur primaire demande à l’inspecteur d’académie d’inviter le conseil municipal de Verdigny à traiter avec le sieur Maréchal pour le bail de la maison et de nommer un instituteur communal qui entrera en fonction le 1er janvier 1870… Le temps presse !

Le préfet reçoit la copie du rapport envoyée le 16 décembre 1870. On lui demande de bien vouloir proposer une délibération au conseil municipal pour que l’école « attendue avec impatience » ouvre le plus tôt possible.

Le conseil municipal se tient le 29 décembre 1869. Mais l’école « attendue avec impatience » ne le semble pas tant que cela par le conseil municipal… Le maire donne connaissance de la lettre de l’inspecteur des écoles primaires. Le conseil municipal semble des plus réservés. Il estime d’une part que le nombre des élèves ne dépasse le chiffre fixé par la loi puisque lors de la mauvaise saison, à partir d’avril-mai, les enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux dans les champs. D’autre part la commune ne pourrait supporter les dépenses qu’occasionneraient la création d’une seconde école dans la commune. Enfin, il estime que l’école existante est suffisante pour l’instruction de la jeunesse de la commune.

Le conseil municipal refuse donc à unanimité la création d’une nouvelle école dans la commune. Voilà qui complique l’affaire !

Le 31 décembre, le sous-préfet envoie une copie de la délibération du conseil municipal. La rentrée du 1er janvier semble quelque peu compromise ! Il reformule légèrement les termes de la délibération, mais l’esprit reste. Le préfet ou une autre personne de la préfecture soulignera que l’école mixte actuelle est suffisante.

Lettre du sous-préfet de Sancerre au préfet du Cher du 31 décembre 1869 – AD18 – O/310/1 L’affaire passe entre les mains du conseil départemental le 7 janvier 1870. Difficile de statuer : l’inspecteur indique que les familles rencontrées semblent attendre cette nouvelle école, le conseil municipal le contredit. Aucun relevé mensuel de la population scolaire ne permet de se rendre compte du nombre d’élèves. La résolution est ajournée.

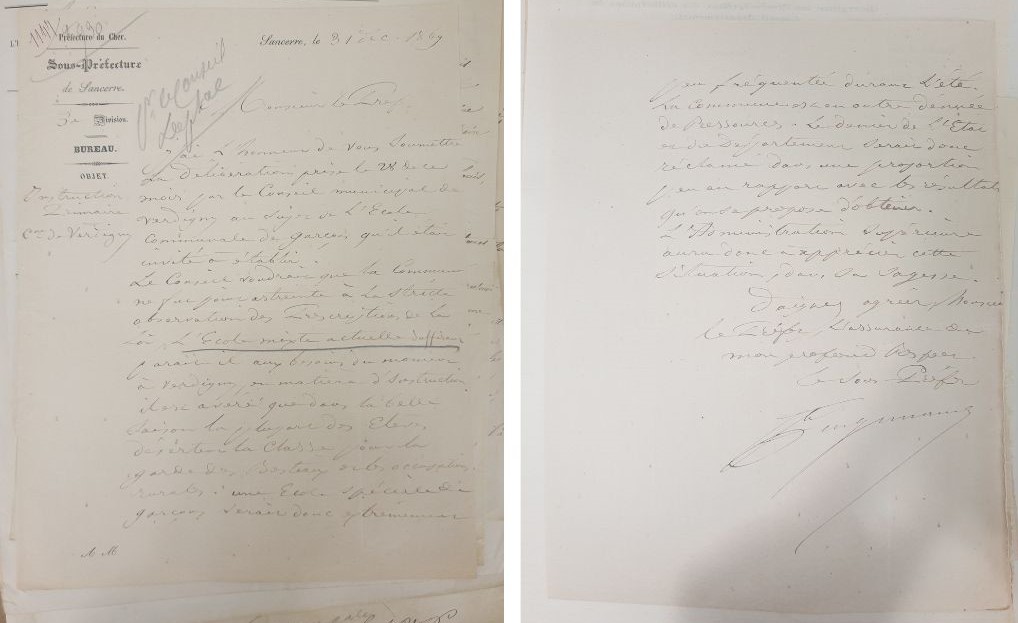

Les échanges ont dû se poursuivre, et le ton monte du côté de Verdigny ! Le maire Florent NEVEU (frère d’un de mes ancêtres) écrit une lettre au préfet le 7 mars 1870. Un autre problème apparaît : la population ne voudra pas laisser les jeunes filles à un instituteur, mais préféreront les sœurs qui officient actuellement. Et de conclure :

Ainsi, M le Préfet, à mon âge, ou 36 ans de mairie, je suis réellement confus d’avoir à réfuter de telles assertions, que votre prédécesseur avait réduit à néant.

Le préfet classe la lettre : « Rien à faire pour le moment ».

Lettre du maire de Verdigny au préfet du Cher du 7 mars 1870 – AD18 – O/310/1 Cinq années passent

Le temps passe. Le maire de Verdigny Florent NEVEU n’est plus de ce monde, il est décédé en 1872. Un nouveau rapport de l’inspecteur primaire dresse un tableau assez similaire à 1869, mais le nombre d’enfants à instruire a augmenté. Le choix de la location est laissé de côté, le nouveau projet prévoit la construction d’un bâtiment qui accueillera les deux écoles ainsi que la mairie. Le terrain est sain et accessible facilement depuis les trois hameaux qui constituent la commune. Le voisinage est « convenable ».

Tableau d’assemblage des plans du cadastre. Les hameaux et le bourg sont en vert, la localisation de la mairie et des écoles en rouge – AD18 – 3P 2713/01 Voici la description qui est faite du projet.

- Tout d’abord pour le logement de l’instituteur. Cuisine avec cheminée, potager et pierre d’évier 12,09 m²

- Deux chambres à coucher avec cheminée 17,74 m² et 13,65 m²

- Une cave de 18 m²

- Un grenier de 77 m²

- Mairie dans la maison d’école : une pièce de 21 m² avec un accès indépendant

- Salle d’école pouvant accueillir 77 élèves soit 77m²

- Surface vitrée 9,84 m²

- Carrelage ; salle orientée sud-est / nord-ouest

- Une armoire pour la bibliothèque

- Cour de récréation de 3 ares 70 centiares. La construction d’un préau couvert n’est pas prévue au devis

- 4 cabinets, pas d’urinoirs

- Jardin de 5 ares

L’inspecteur approuve le projet moyennant quelques aménagements : substituer le granit au bois pour les cheminées, abaisser le niveau de la salle de classes pour éviter les escaliers qui y donnent accès, additionner quatre urinoirs. Point dès plus important : il demande d’accorder sur les fonds du département ou de l’état un secours de 5355,27 francs.

Une grande partie des courriers suivant concerneront le financement. En effet le coût du projet est important pour la commune : 12 675,15 francs ! La commune apporte 7319,88 francs, l’état 4462,73 francs. La commune demandera une aide au département pour le reliquat de 892,54 francs.

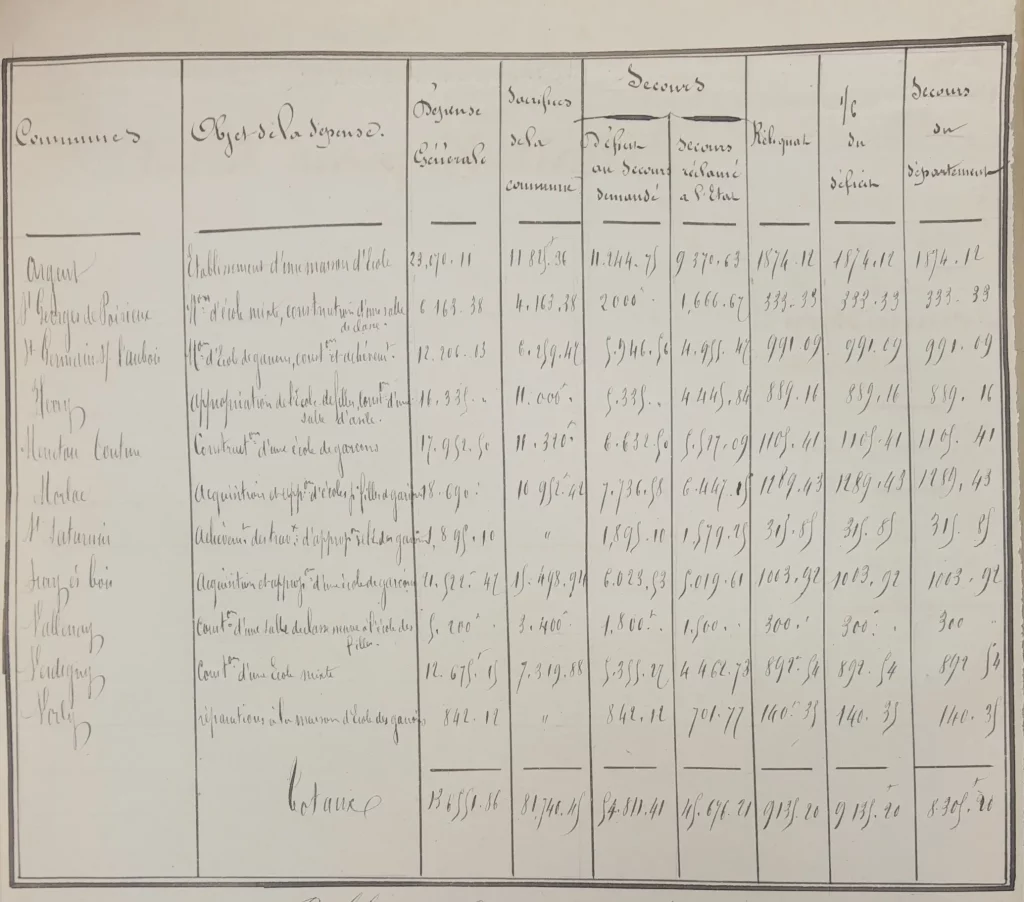

Secours apporté aux communes, commission départementale du Cher du 16 juillet 1876 – AD18 – O/310/1 Sept ans plus tard

En 1884 a lieu une grande enquête sur la situation des écoles primaires. L’occasion de vérifier si les travaux ont bien abouti !

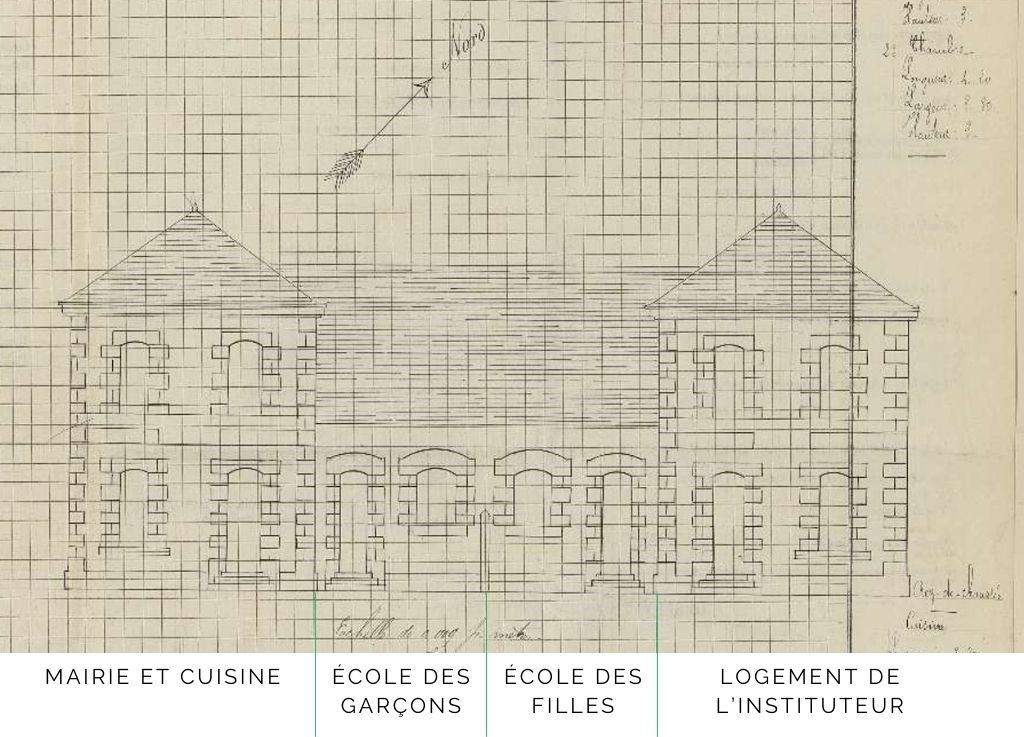

Nous apprenons que l’école a été construite en 1877, puis a été agrandie en 1883. Des préaux qui n’étaient pas prévus au début ont bien été construits. Du côté des garçons, 43 élèves sont inscrits et 41 sont présents lors de la visite. Du côté des filles les chiffres sont respectivement de 45 inscrites et 32 présentes. Les salles de classe sont estimées être bien équipées, et le chauffage se fait avec un poêle du côté des garçons et à la houille du côté des filles. En-dehors des chiffres, l’enquête recèle un petit trésor : le plan de l’école ! Ou plus exactement du bâtiment qui regroupe mairie, école des garçons, école des filles et logement de l’instituteur.

Plan de la maison d’école de Verdigny – F/17/*/2801 – Archives Nationales

Carte postale ancienne de la mairie (à gauche) et de l’école de Verdigny. Collection personnelle. J’ai moi même été scolarisée dans cette école en grande section et CP dans la salle qui était autrefois la salle des garçons, soit cent dix ans après la construction !

Sources : Verdigny : Affaires diverses - O/310/1 - Archives du Cher Tableau d'assemblage des plans du cadastre - 3P 2713/01 - Archives du Cher 3P 2713/05, Verdigny, 3P 2713/05 Enquête sur la situation des écoles primaires en 1884 : statistiques fournies par les instituteurs - F/17/*/2801 - Archives Nationales

-

Triple mariage à Verdigny

A la fin du mois de janvier, nous sommes quelques généalogistes à avoir participé au défi « annotation collaborative » sur le site des archives du Cher. C’est à cette occasion que j’ai rencontré dans les registres paroissiaux de Verdigny un curieux triple mariage…

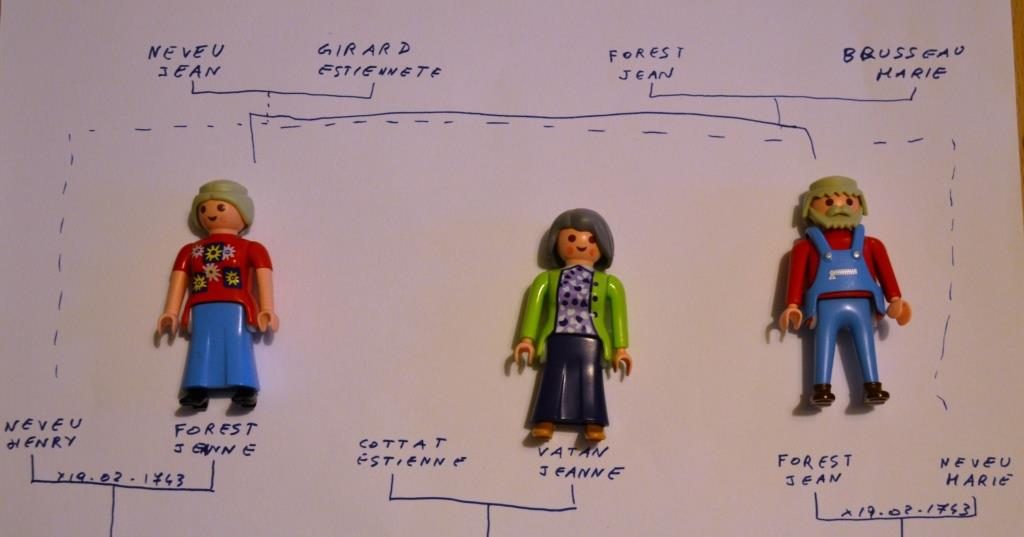

Deux frères et sœurs qui se marient le même jour, j’en avais déjà vu. Mais dans ce cas présent, j’ai eu besoin de dessiner un arbre et faire quelques recherches complémentaires pour bien tout comprendre !

Deux frères et sœurs qui se marient le même jour, j’en avais déjà vu. Mais dans ce cas présent, j’ai eu besoin de dessiner un arbre et faire quelques recherches complémentaires pour bien tout comprendre !En ce jour du 28 janvier 1783, le curé de Verdigny a marié :

- Estienne COTTAT et Madelaine FOREST

- Louis FOREST et Cécile COTTAT

- Louis COTTAT et Marie NEVEU

En regardant de plus près les actes, Estienne, Cécile et Louis COTTAT sont belle et bien frères et sœur. Madelaine et Louis FOREST sont également frère et sœur. J’était un peu déçue de ne pas être en face d’un « vrai » triple mariage qui aurait concerné deux fratries.

Mais la femme de Louis COTTAT, Marie, est la fille de Henry NEVEU et Jeanne … FOREST. Tient ? Je ne met pas très longtemps à confirmer que Marie NEVEU est en fait la cousine germaine de Louis et Madelaine FOREST.

Tentons de reconstituer ce qui a pu se passer… Un beau jour Jean FOREST et sa sœur Jeanne, tous deux veufs, ont décidé avec Jeanne VATAN (elle-même veuve) de marier leurs enfants.

Il faut dire que côté mariages multiples, on s’y connait dans la famille ! Car le 19 février 1743, soit 40 ans auparavant, Jean FOREST avait épousé Marie NEVEU le jour même où sa sœur Jeanne FOREST épousait Henry NEVEU (lui-même le frère de Marie).

Il faut dire que côté mariages multiples, on s’y connait dans la famille ! Car le 19 février 1743, soit 40 ans auparavant, Jean FOREST avait épousé Marie NEVEU le jour même où sa sœur Jeanne FOREST épousait Henry NEVEU (lui-même le frère de Marie). Pour les trois mariages de 1783, les couples ont d’ailleurs demandé une dispense de consanguinité pour un empêchement au 4ème degré (plus d’informations sur les dispenses ici). Ces dispenses me permettront d’ailleurs d’en savoir un peu plus sur l’âge des époux, ainsi que leurs professions (à ce niveau pas de surprise, tous les hommes sont vignerons…).

Pour les trois mariages de 1783, les couples ont d’ailleurs demandé une dispense de consanguinité pour un empêchement au 4ème degré (plus d’informations sur les dispenses ici). Ces dispenses me permettront d’ailleurs d’en savoir un peu plus sur l’âge des époux, ainsi que leurs professions (à ce niveau pas de surprise, tous les hommes sont vignerons…).Et c’est seulement après avoir rédigé cet article que je me suis rendue compte que Pierre FOREST, témoin de ces 3 mariages et frère de Madelaine et Louis est l’un de mes ancêtres !!!

Cet article est ma participation au généathème de février 2017 : la généalogie, côté insolite.

Archives du Cher - Registres paroissiaux de Verdigny 1751-1792 - 3E1106 Dispenses de consanguinité - 2G164

-

Ce qu’André MOINDROT, vigneron, possédait en 1865

Je vous présente aujourd’hui un acte qui ne concerne pas directement mes ancêtres mais qui a attiré mon attention alors que je parcourais une liasse d’actes notariés l’an dernier. Il s’agit d’une vente aux enchères d’effets personnels d’André MOINDROT, décédé le 31 décembre 1865 au village des Vignes à Sury-en-Vaux. L’acte est établit par Maître Amédé Henri BUOT, notaire de Sury-en-Vaux. La vente concernait 61 objets ou lots d’objets.

Si cet acte m’intéresse, c’est qu’il concerne un vigneron, métier très représenté parmi mes ancêtres, et qu’il me donne un aperçu de ce qu’ils pouvaient posséder. Cet article sera ma participation au Généathème du mois de mars concernant les métiers anciens.

- Matériel pour travailler la vigne et les cultures

Deux serpes, quatre faucilles, un faucillon, une batterie de faulx, une autre vieille faultx, de la ferraille, une vieille faultx, une besace et un sac, un repoussoir (qui doit correspondre au poussoué ci-dessous). Une tine (une sorte de tonneau) et un tonneau, une hotte.

Le poussoué est une pièce de bois placée sous l’aisselle, maintenue par une corde ou une lanière de cuire. Il aide à enfoncer les piquets dans le sol de la vigne.

Le poussoué est une pièce de bois placée sous l’aisselle, maintenue par une corde ou une lanière de cuire. Il aide à enfoncer les piquets dans le sol de la vigne.- Vêtements

Cinq gilets, huit culottes (pantalons), trois blouses, deux vestes, quinze chemises, trois bonnets de coton, une paire de bas.

- Linge de maison

Douze draps, trois lits de plume, trois paires de rideaux (en toile), une couverture en laine et deux couvertures en toile.

- Meubles

Une horloge, deux coffres, une roue à filer, un saloir, deux pots à saler, deux maies (certainement des meubles, mais cela peut aussi désigner des contenants pour la vendange).

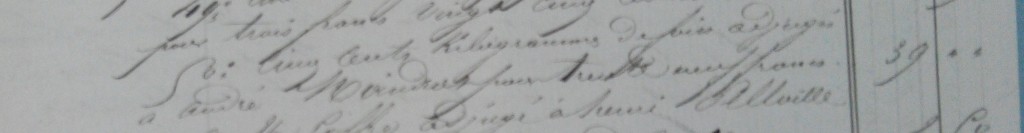

Il y a malheureusement deux lignes pour lesquelles j’ai un problème de lecture : cinq cents kilos de ??? et un lot de buis. Au final la vente a rapporté un tout petit plus de de deux cent francs de l’époque.

Cinq cents kilogrammes de ??? – C’est bête que je ne sache pas ce que c’est, car c’est ce qui a été vendu le plus cher !

Édit : sept minutes seulement après la publication, Jordi m’a apporté la solution. Il fallait lire : cinq cents kilogrammes de foin !

Actes notariés de Maître Amédée Henri BUOT - Archives du Cher - E 19790

-

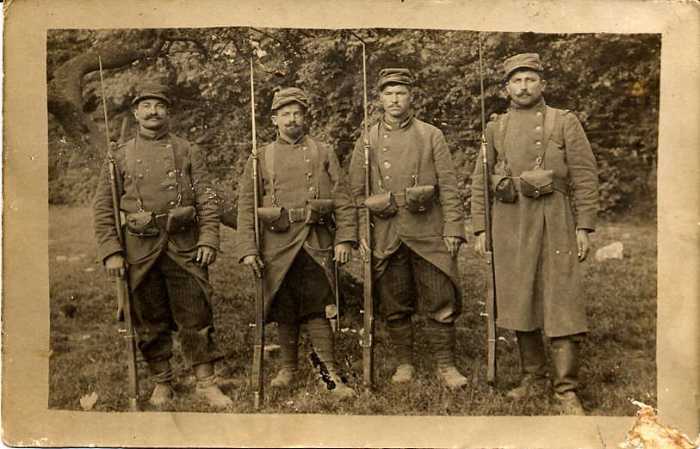

Sources militaires aux archives municipales de Rennes

Je vous avais déjà présenté les jeudis des archives de Rennes dans un billet du challenge 2013. Hier j’ai participé à une nouvelle séance intitulée « à travers les archives militaires », qui était sur inscription et de nouveau à guichet fermé !

Avec les autres participants, nous avons déambulé entre les tables où nous attendaient les sources militaires sorties des archives. Dès l’introduction, nous avons été avertis : nous n’avons pas de registres matricules aux archives municipales. Mais alors que peut-on y trouver ?

Les tableaux de recensement : qui nous donnent des détails à la fois sur le physique ou la santé de nos aïeux, leur niveau d’instruction et diverses informations telles que : savaient-ils faire du vélo ? Comme la ville de Rennes est assez grande et regroupe quatre cantons, elle a gardé ces tableaux ; pour les plus petites communes il faut se rendre aux archives départementales.

Les jeunes hommes étaient recensés … mais aussi les ressources qui peuvent être utiles à l’armée, comme les voitures, les chevaux. Les bons de réquisition sont également conservés.

Les délibérations du conseil municipal peuvent aussi être utiles, dans le cas de demandes d’exemption du service militaire pour les soutiens de famille. Une enquête était alors menée, avec des détails sur la composition de la famille, voire leurs revenus.

Parmi les autres sources que l’on peut trouver : les candidatures pour s’engager dans la milice bourgeoise (Ancien Régime), les engagements volontaires plus récemment, les autorisations de résidence pour les réfugiés…

N’oublions pas non plus les sources iconographiques : cartes postales anciennes, photographies, affiches de mobilisation…

Mon document préféré ? Des numéros de tirage au sort qui ont été retrouvés. Cela m’a fait quelque chose de me dire que des hommes ont tiré ces papiers, en espérant surtout ne pas être appelés.

Poilus – Archives de Rennes, 100F1705 vue 1

Les archives de Rennes ont édité un livret très bien fait qui dresse l’inventaire des sources disponibles, et également où trouver les autres sources militaires : « Les archives s’en vont en guerre – à travers les sources militaires ». Je vous invite vivement à le télécharger et le feuilleter.

En conclusion, ces sources sont moins connues … mais complémentaires de celle que l’on peut trouver aux archives départementales. Et bien que n’étant ni rennaise ni bretonne, cet atelier va m’aider à progresser dans mes recherches.

-

Le document du mois – Sury-en-Vaux, toilette berrichonne

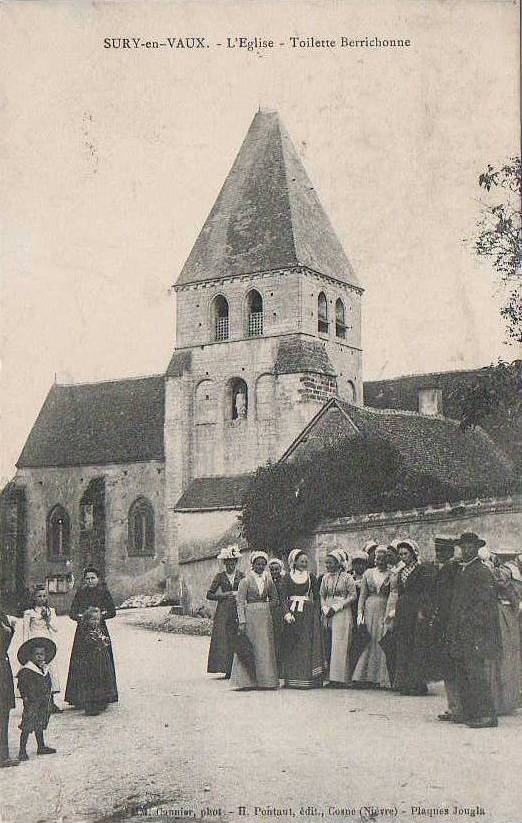

En février, les généanautes sont invités à présenter leur document coup de cœur. Après avoir hésité entre divers documents tirés des archives, j’ai finalement décidé de vous présenter cette reproduction de carte postale.

Mais me diriez-vous, pourquoi choisir une simple carte postale ?

Mais me diriez-vous, pourquoi choisir une simple carte postale ?Parce que j’ai vu cette carte reproduite en grand format toute mon enfance, accrochée chez mon grand-père. Certainement un hommage au village de Sury-en-Vaux quitté par mon grand-père, alors qu’une longue lignée de DEZAT y a vécu.

Que voit-on sur cette carte postale ? Au premier plan, nous avons des habitants du village en habits du dimanche. Je serai même tentée de dire, en habits folkloriques, comme le suggère le titre de la carte : « Toilette Berrichonne ». La vue est prise depuis la route de Ménetou-Râtel qui nous montre en arrière-plan l’église Saint-Etienne. Celle-ci date du XIIIe siècle, mais a été fortement remaniée au XIXe siècle. La carte date du début du XXe.

Regardez bien au premier étage de l’église, ne voyez-vous rien ? Une statue de taille humaine est postée et regarde au loin. Maintenant une question : de qui s’agit-il ?

Si vous lisez l’article avec attention depuis le début, vous seriez tenté de dire Saint-Etienne, comme le nom de l’église. Et bien non, c’est une statue de Saint-Vincent, patron des vignerons.