Vu lu entendu

-

Une journée européenne du patrimoine 2025 aux confins de quatre départements

Je fais une petite infidélité à mon Berry natal et mes ancêtres pour vous présenter mes visites réalisées lors des journées européennes du patrimoine, dans un secteur aux confins de quatre départements : Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et enfin Mayenne.

L’oratoire de Notre-Dame de Bon-Secours – Villepot (Loire-Atlantique)

Première étape avec cette petite chapelle – oratoire située à la sortie du bourg de Villepot. Édifiée avant 1789, elle fut construite pour y abriter une statue de la Vierge en bois, fabriquée par un sabotier local. A l’époque de la Révolution, cette statue aurait été jetée dans une mare, puis repêchée et repeinte en 1900 par un curé de la paroisse.

L’oratoire tomba à l’abandon, et en 1891 il était réduit à l’état de ruine. Le conseil municipal décida de le rénover bien des années plus tard ; les fidèles purent s’y rendre à nouveau lors de la fête patronale de la paroisse le 15 août 1961.

Ce lieu devint un site de pèlerinage réputé, où les habitants de la région venaient notamment demander des guérisons.

Remarquez le joli clocher de l’oratoire du Bon-Secours La chapelle de Dougilard – Soudan (Loire-Atlantique)

Notre périple nous a mené vers une seconde chapelle, celle de Dougilard. Ce lieu a bénéficié du « Loto du patrimoine« , permettant de restaurer les peintures murales, rénover le clocher et effectué des réparations urgentes au niveau de la charpente.

Si la chapelle date du XIIe siècle, les peintures du XVe siècle ont été découvertes par hasard par les propriétaires en 2022. Elles étaient cachées sous un enduit de plâtre et de briques.

Les projets se poursuivent, avec des fouilles archéologiques prévues pour la fin de l’année. D’autres travaux sont prévus (sous réserve de financement suffisant) avec la pose de nouveaux vitraux et la restauration de l’autel.

La ferme de la Morinaie – Saint-Aignan-sur-Roë (Mayenne)

La ferme de la Morinaie a ouvert ses portes pour la toute première fois pour ces journées du patrimoine 2025 ! Cette ferme, maintenant musée, appartient à la congrégation religieuse des petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur.

C’est ici que vécut dans sa jeunesse celle qui devint Mère Marie de la Croix, fondatrice de cette congrégation religieuse. La reconstitution de l’intérieur de la ferme a été réalisée afin de restituer fidèlement ce que Maria avait pu connaître. Un travail qui s’est fait à partir de nombreuses archives.

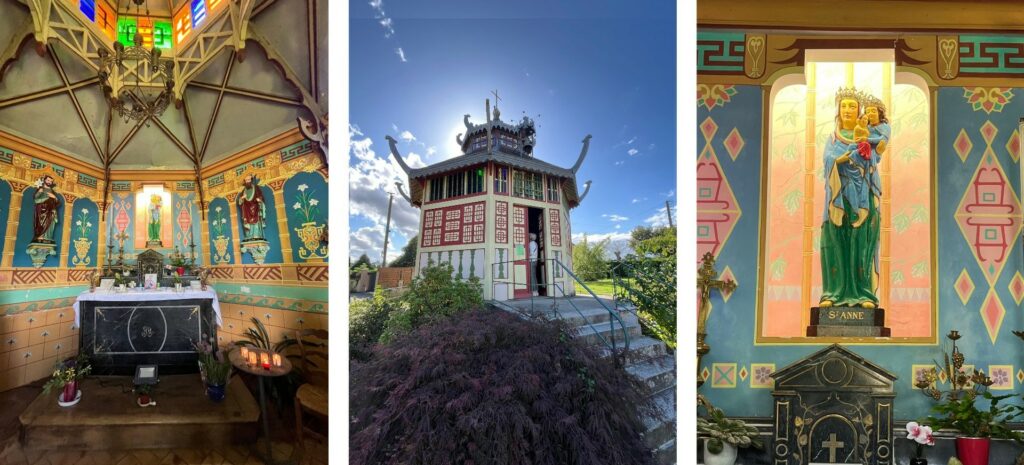

La chapelle-pagode Sainte-Anne – La Selle-Guerchaise (Ille-et-Vilaine)

Nous avons terminé notre périple avec une curiosité unique en France, perdue dans la campagne bretonne !

Cette chapelle-pagode fut démontée en Indochine en 1875 par le père François Lizé, prêtre missionnaire qui effectua deux missions à Saïgon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville). Devenu recteur de la paroisse de La Selle-Guerchaise, il fit remonter la pagode en 1877 à l’emplacement de l’ancienne chapelle du Poncel.

Le père Lizé ne resta que trois ans dans la paroisse avant de repartir en mission, où il mourut à Wing-Long en Chine à l’âge de 49 ans.

Bonus : le chêne à la Vierge de la forêt de Rannée (Ille-et-Vilaine)

Ce lieu n’était pas répertorié pour les journées européennes du patrimoine, mais étant dans le secteur nous avions envie de lui accorder une seconde visite. Car le chêne qui abrite ce lieu de dévotion a brûlé en 2018, probablement à cause d’une bougie.

D’après la tradition locale, en 1792 des soldats républicains à la recherche d’un prêtre réfractaire caché vers Fontaine-Couverte rencontrèrent une jeune fille au pied du chêne, où était déjà accrochée une statue de la Vierge. Refusant de révéler où se trouvait le refuge du prêtre, elle fut fusillée au pied de l’arbre.

Il devint dès lors un lieu de piété. Aujorud’hui l’arbre mort est toujours entretenu par des bénévoles qui protègent les statuelles et autres objets déposés par les pèlerins.

Jusqu’à quand tiendra-t-il ? Si vous voulez voir le Chêne avant l’incendie, vous pouvez consulter ce site.

Et vous, avez-vous profité des journées du patrimoine ?

-

Cuir, une matière à fleur de peau [Exposition]

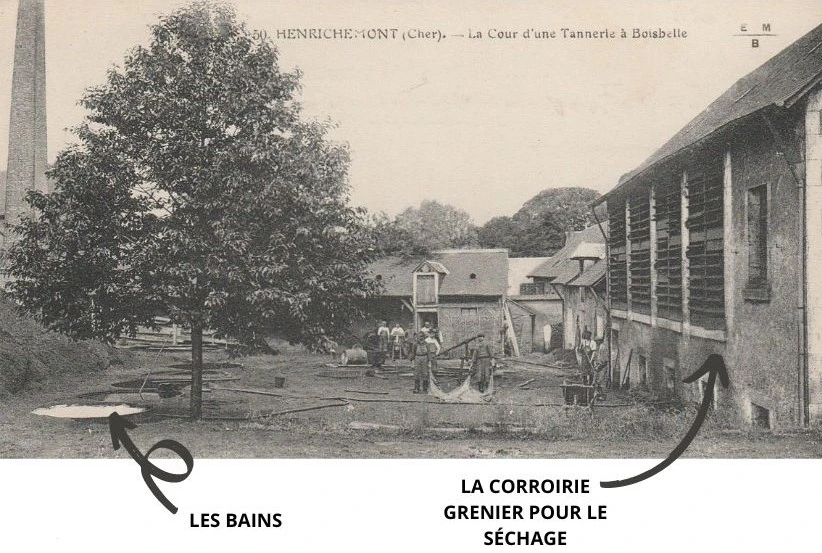

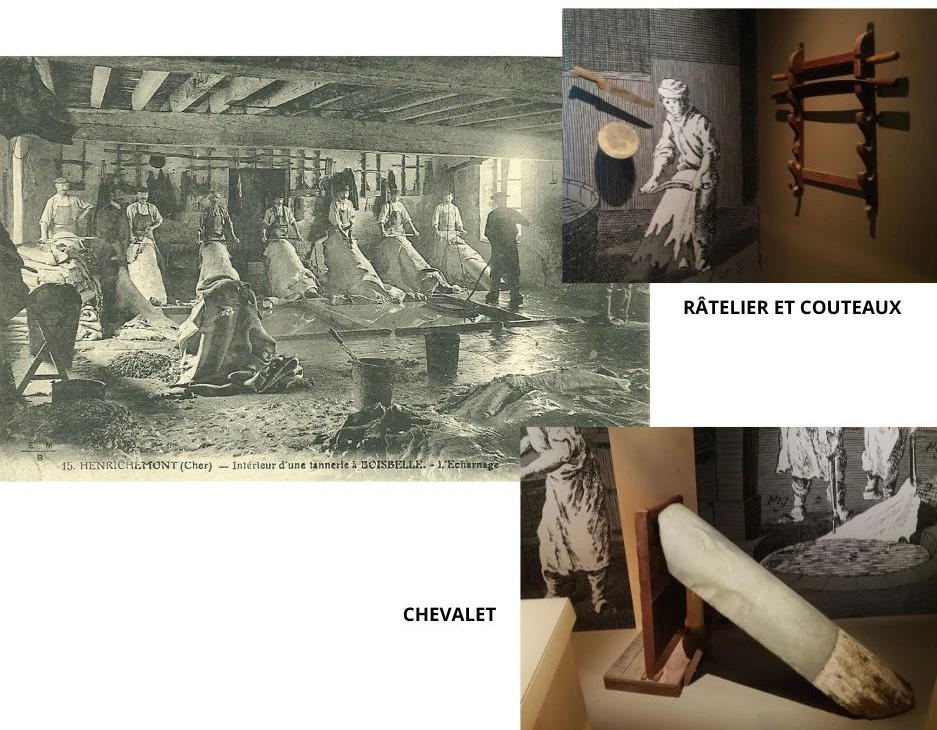

Comme chaque année, j’ai eu le plaisir de visiter l’exposition temporaire proposée par l’Écomusée du Pays de Rennes. Cette fois-ci, le thème choisi résonnait particulièrement avec mes recherches généalogiques : la découverte du cuir, de l’animal aux objets réalisés avec cette matière. Bien que le cuir ne soit pas présent dans mon arbre, des ancêtres de mon mari furent tanneurs à Boisbelle (Henrichemont, 18). J’avais d’ailleurs évoqué ce sujet dans l’article sur Marie Joséphine GRANGER.

Le processus du tannage

Le tannage est un processus complexe comportant une succession d’étapes réalisées au sein de la tannerie. Grâce à cette exposition, j’ai pu mieux comprendre les diverses cartes postales que j’ai réunies sur les tanneries de Boisbelle.

- Le reverdissage : étape de nettoyage des peaux, se faisant d’abord sur des piquets au milieu des rivières, puis dans des foulons de bois à partir de la moitié du XIXe siècle.

- L’épilage : les peaux passaient dans des bains de chaux de plus en plus concentrés, ce qui attaquait le bulbe pileux. Après rinçage, elles étaient ébourrées avec un couteau spécifique ; un autre outil servait à extraire l’eau chargée de chaux.

- L’écharnage : cette étape consistait à éliminer les morceaux de chair et de graisse encore attachés à la face interne de la peau. Cette opération était délicate pour éviter de trouer la peau ou enlever trop de matière.

- Le gonflement des peaux : réalisé dans des bains acides fabriqués à partir d’écorces déjà utilisés pour le tannage, cette étape préparait la peau pour favoriser la pénétration des tannins.

- Le tannage : l’ultime étape de préparation de la peau en cuir. Elles étaient déposées dans des fosses et laissées plusieurs mois au contact d’écorces de chêne broyées finement (le tan). Une fois les opérations terminées, les restes d’écorces « la tannée » étaient enfin conservés en galettes pour en faire des combustibles.

- Le corroyage : séchage des cuirs, qui était réalité dans des greniers (corroiries) aux volets inclinables pour les protéger du soleil, ce qui pourrait les noircir. Le cuir était très dur après cette étape ; il était généralement assoupli, sauf pour les semelles de chaussures où il était battu pour les rendre plus fermes.

- Le finissage : application de matières grasses pour assouplir le cuir (suif, huiles végétales et minérales ou de poisson). On apposait parfois la marque d’un tampon sur une des faces.

Paiement au poids ou à la surface ?

Les tanneurs achetaient les peaux au poids et revendaient le cuir au mètre carré, entraînant des conflits avec les bouchers qui laissaient souvent des parties inutiles (crottes, mamelles, museau) sur les peaux fraîches. Le tanneur, lui, cherchait à étirer au maximum la surface des cuirs.

D’autres informations autour du cuir

D’autres métiers étaient liés à la fabrication du cuir. Comme nous l’avons vu, le processus de tannage nécessitait de grandes quantités d’écorces ; ainsi le métier d’écorceur était-il intimement lié à la production du cuir.

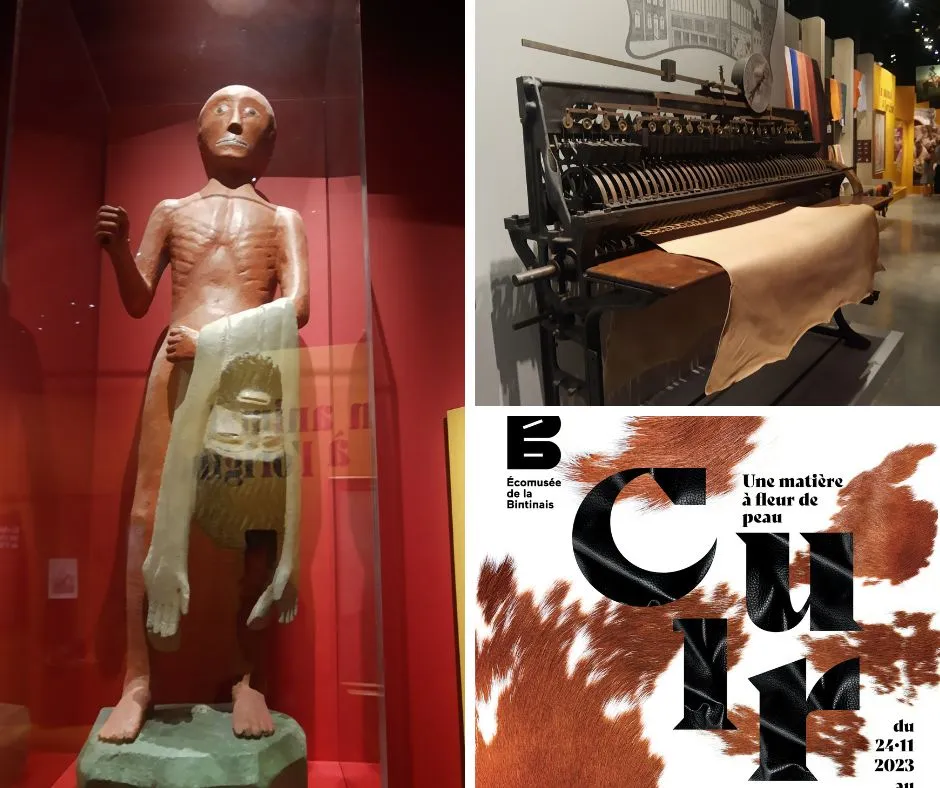

De nombreux documents étaient présentés dans l’exposition, en provenance des archives d’Ille-et-Vilaine, du musée de Bretagne… Nous avons également été impressionnés par la statue de Saint-Barthelemy du XVIe siècle venant de Cléguérec. L’apôtre y est représenté portant la dépouille de sa peau puisqu’il fut écorché vif.

L’exposition portait également sur les tanneries de Rennes, présentait différents objets réalisés en cuir : pour tout découvrir, je vous invite à vous y rendre !

Pour vous rendre à l’exposition

L’exposition se tient du 24 novembre 2023 au 1er septembre 2024 aux horaires d’ouverture de l’établissement. L’entrée est gratuite jusqu’à 26 ans, le plein tarif est de 4 €. Pour en savoir plus, le site de l’exposition est disponible ici.

-

Ma visite éclair au salon de généalogie Paris XV, édition 2024

Jamais deux sans trois ! Vendredi 15 mars, j’ai participé pour la troisième fois au salon généalogique Paris XV, organisé par archives et cultures. Si ce salon permet au débutants de se lancer dans la généalogie, il permet aussi aux généalogistes plus aguerris d’approfondir leurs connaissances en passant sur les stands ou en participant aux conférences. Ma première visite m’avait par exemple permis d’échanger sur les ressources des cheminots concernant Etienne PORCHER qui quitta Subligny pour devenir garde-barrière dans la Somme.

Je n’avais qu’une après-midi de disponible, qui m’a tout de même permis de suivre trois conférences sur les quinze qui étaient proposées. La nouveauté, que je n’ai malheureusement pas pu tester, était la mise en place d’ateliers pratiques, dont deux étaient animés par l’équipe de Généatech.

Reconstituer des parcours de civils sous l’Occupation

Cette première conférence était donnée par Stéphanie Trouillard, journaliste à France24 qui se passionne depuis plusieurs années pour l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet, et a basé son propos sur deux enquêtes qu’elle a pu mener. Cette intervention était émouvante, tout en proposant des pistes de recherches aux participants qu’elle a pu regrouper en trois points :

- Rechercher les descendants.

- Retrouver les archives. Celles-ci sont plus ou moins fournies selon les cas. Les sources vont des recherches « classiques » de l’état-civil aux fonds judiciaires, de la gendarmerie et bien entendu aux fonds spécifiques tels que le Service Historique de la Défense, le CICR ou les archives Arolsen.

- Interroger les derniers témoins

Les deux histoires sont à retrouver dans toutes les bonnes librairies : Le village du silence : Agnès et Léontine, Bretagne, juillet 1944 et le sourire d’Auschwitz : L’histoire de Lisette Moru, résistante bretonne. J’en profite d’ailleurs pour vous inciter à visionner la vidéo qui a été consacré à cette dernière.

Les archives notariales parisiennes, des ressources si précieuses pour la généalogie

Cette intervention était réalisée par Romain Le Gendre, archiviste, conservateur du patrimoine aux Archives nationales, où il dirige le Département du Minutier Central. Il sait donc, de quoi il parle !

La première partie de l’intervention pouvait concerner tous les participants, qu’ils aient des recherches parisiennes ou non. La seconde partie était plus spécifique avec une présentation en direct des sites pour trouver les fameuses archives, ou tout du moins les cotes pour une consultation ultérieure.

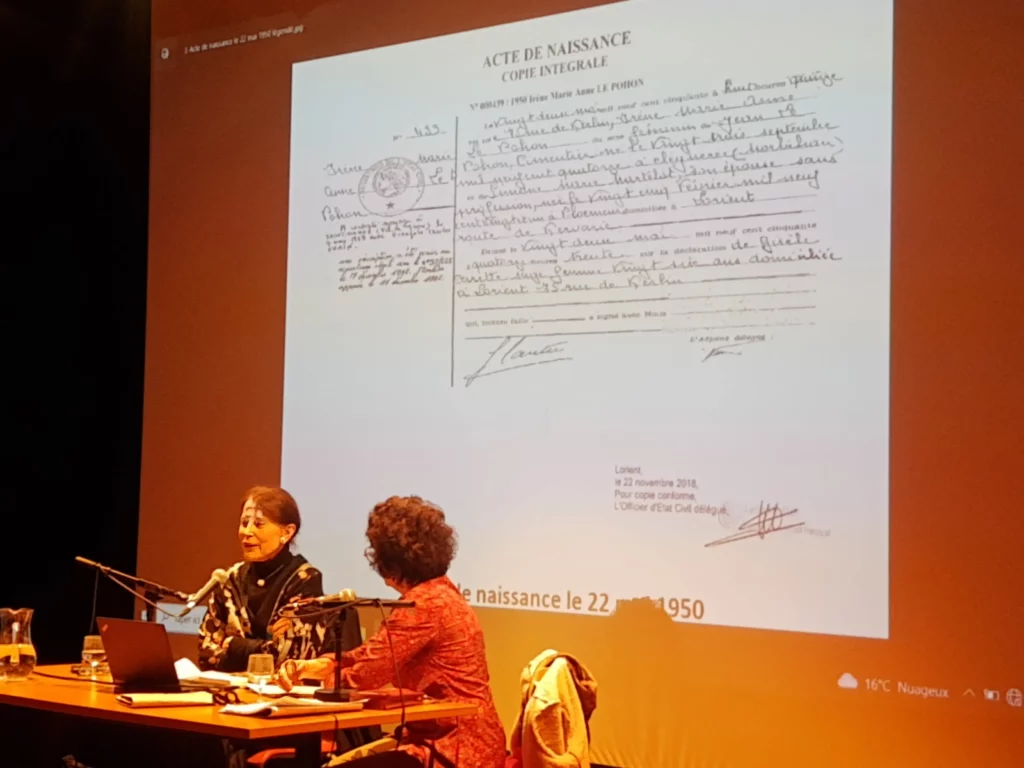

Écrire à partir d’une photo de famille

J’avais adoré la conférence qui avait été donnée l’an dernier par Irène Frain, je ne pouvais donc pas louper cette seconde venue sur le thème de l’écriture autour des photos de famille. La romancière a partagé avec son auditoire des archives personnelles, photos mais aussi divers actes, avec quelques pistes pour jouer les détectives puis comment écrire à partir de ces photos. C’était une nouvelle fois très inspirant.

Et comme chaque année j’ai pu croiser des amis généalogistes, blogueurs ou non, même si cette fois-ci je n’ai pas pu participer au repas.

Le point négatif de cette journée, c’est que ma liste d’ouvrages à lire va encore augmenter !

Si vous avez participé à ce salon, ou un autre, n’hésitez pas à laisser un commentaire !

-

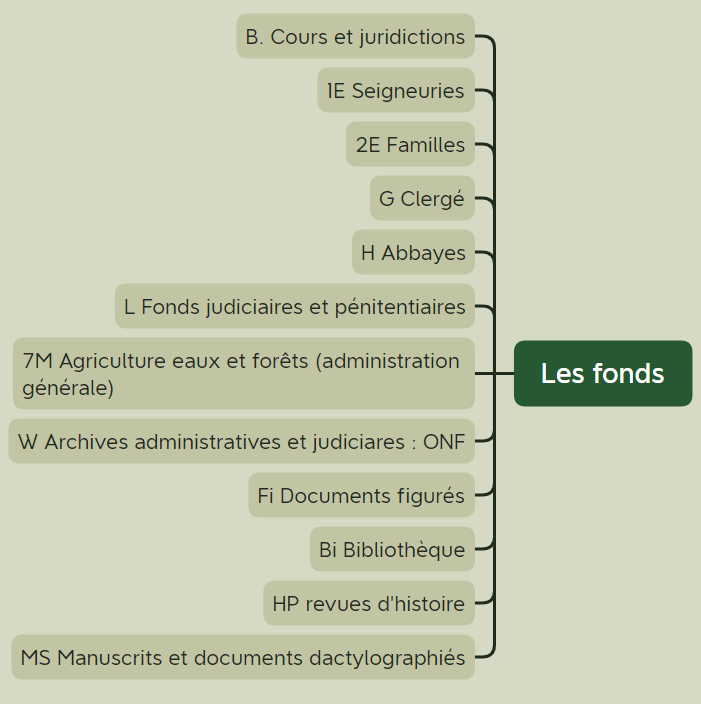

Les archives sortent du bois

A l’occasion de leur réouverture, les archives départementales des Côtes d’Armor ont mis en place une exposition temporaire intitulée « Les archives sortent du bois » ainsi qu’un programme de conférences autour de ce thème. Bien que n’ayant pas d’ancêtres en Bretagne, j’ai eu l’opportunité de la visiter au mois de mai, juste avant d’écouter une conférence fort intéressante sur les charbonniers.

La statue de gauche a fait l’objet d’une vidéo passionnante pour découvrir si elle était bien celle citée dans un acte ancien. La salle d’exposition est un bel espace, et un livret d’accompagnement était proposé pour mieux comprendre certaines sources. L’exposition était divisée en plusieurs parties, illustrées avec différents documents issus de leurs fonds ou prêtés :

- Le milieu forestier.

- De la forêt nourricière à la forêt exploitée. On y évoque ici notamment l’utilisation du bois pour le chauffage, la construction (habitations, maritime) ou encore les tanneries. En effet, jusqu’à l’arrivée du charbon puis de l’électricité, le bois constituait le seul moyen de chauffage et de cuisson. Au Moyen-Âge les villageois pouvaient se procurer du bois de chauffage par le droit d’affouage. Pour le gibier, il était réservé à la chasse, un privilège réservé à la noblesse. D’où la présence des garde-chasses. De même le pâturage des troupeaux fut encadré par le droit de pacage (pour le bétail) et de panage (pour la glanée des porcs).

- Forêt de pouvoir et d’état. Il y était question des conflits d’usage, du personnel chargé de garder les forêts. Ces conflits ont laissé des traces dans les archives : jugements condamnant les voleurs ou braconniers, des cahiers de doléance se sont même fait l’écho du mécontentement des populations à ce sujet.

- Forêt et société. La partie sur les métiers liés à la forêt m’a particulièrement intéressée bien qu’elle n’ait pas été la plus importante. Il était également question de la chasse et de la forêt « sacrée ».

- De la réalité à l’imaginaire. Dans cette dernière partie étaient exposés des arbres généalogiques, mais également des œuvres (musicales ou peintures) évoquant la forêt.

Mes ancêtres et la forêt

Cette exposition et la conférence qui s’en suivait « charbonniers, brûleurs de forêt » étaient l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la vie de mes ancêtres qui ont travaillé le ou dans le bois. Parmi mes ancêtres directs se trouvent au moins :

- Huit sabotiers, dont deux arrière-arrière-grand-pères.

- Trois charbonniers. Je leur ai consacré plusieurs articles, dont celui-ci.

- Trois scieurs de long.

- Un garde forestier.

L’exposition les archives sortent du bois est visible du 22 mars au 8 décembre 2023 aux horaires d’ouverture des archives départementales des Côtes d’Armor. Elle est gratuite.

-

Une belle édition 2023 du Salon de généalogie Paris XVème

C’est avec plaisir que j’ai participé pour la seconde fois au salon généalogique qui se tient à la mairie du XVème arrondissement de Paris. Ma première participation était en mars 2020, soit quelques jours avant le confinement…

Quatre très bonnes conférences

Je n’avais pu suivre qu’une présentation en 2020, mais cette année en restant deux jours j’ai pu assister à quatre conférences, qui étaient (je vais le dire tout de suite) toutes très intéressantes.

Un ancêtre blessé lors des guerres de 1870 et suivantes, comment retrouver son histoire ?

Sandrine Heiser a présenté, à partir d’exemples concrets, les fonds que l’on peut consulter lorsque l’on souhaite retrouver la trace d’un blessé de guerre. Elle a bien entendu parlé du SAMHA que j’avais contacté pour mon arrière-arrière-grand-père Justin LEGER, blessé durant la première guerre mondiale ; mais d’autres ressources telles que les fonds des Invalides et les archives communales peuvent apporter des informations.

Cela m’a fait réaliser que je n’ai toujours pas commencé à chercher si mes ancêtres (ou leurs frères) avaient participé à la guerre de 1870-71. J’ai pourtant lu plusieurs articles et suivi deux conférences en ligne de Jérôme Malhache à ce sujet (au moment où j’écris cet article elles sont encore disponibles ici et là).

Créer un blog de généalogie

Pour cette conférence, nous étions plusieurs blogueurs à venir soutenir notre copain Sébastien / Marques Ordinaires. qui m’avait d’ailleurs dédicacé le guide du même nom. Il y avait du monde dans la salle, de tous âges. Peut-être verrons-nous bientôt de nouveaux blogs de généalogie ? Sébastien a gentiment mis en ligne sa présentation pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir.

Irène Frain mène l’enquête sur sa famille et partage ses secrets d’écriture

Ma première journée s’est terminée avec la conférence de la romancière Irène Frain. Un excellent moment, très déculpabilisant sur l’écriture, et qui m’a donné du peps. J’avais lu « Marie Curie prend un amant » de cette autrice, et j’avais beaucoup aimé le travail de recherches dans les archives et journaux qu’elle avait mené.

Découvrir les archives hospitalières

Laurence Abensur-Hazan a présenté les ressources des archives hospitalières, et surtout où les trouver ! Le hasard fait qu’elle a également parlé des archives des asiles alors que j’ai publié récemment un article à ce sujet. Concernant les hospitalisations, un ancêtre Jean BEUCHON avait fini ses jours à l’Hôtel-Dieu d’Orléans, et j’ai des recherches à faire sur Paris où un collatéral Camille Jean Félix LINARD était décédé à l’âge de 22 ans.

Les stands et les rencontres

De nombreux stands étaient également présents, tenus par des associations ou des sociétés privées. Je n’avais rien de particulier demander cette année, mais j’ai failli craquer pour l’achat d’un arbre au format papier à compléter. Ce sera sans doute une idée de cadeau.

Mais les meilleurs moments étaient comme la fois précédente les rencontres entre généalogistes, à la fois la communauté des blogueurs et celles des streameurs ! Un grand merci à tous pour votre bonne humeur, à ma logeuse pour m’avoir évité une nuit d’hôtel et bien entendu à l’éditeur Archives et Culture pour l’organisation de cet événement. L’an prochain aura lieu la 10ème édition du salon, j’ai hâte d’avoir le programme !

-

Journées du patrimoine 2019

Aujourd’hui je vous propose un article « hors-sujet » , mais rapide à écrire sur les journées du patrimoine ! Cette année nous avons profité de deux lieux, et il y a un lien entre ces deux visites (la raison est donnée à la fin).

-

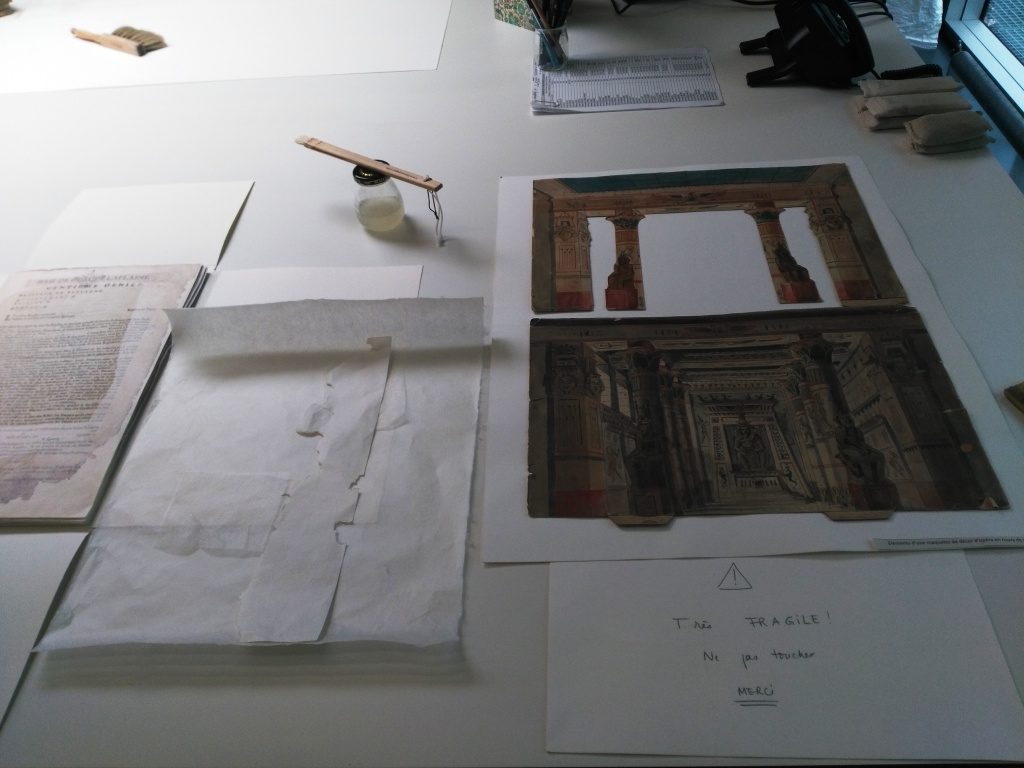

Les archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Bien que n’ayant pas d’ancêtres bretons, nous nous sommes rendus aux archives départementales, à Rennes. Un avantage, c’est qu’il est beaucoup plus facile de s’y garer qu’en plein centre-ville.

Les enfants ont tout d’abord pu assister à deux ateliers. L’atelier BD animé par Luc Monnerais, qui a réalisé l’album Arsenic, la bande dessinée consacrée à Hélène Jegado (l’exposition temporaire en cours aux archives d’Ille-et-Vilaine).

Ensuite direction la calligraphie, pour s’initier à l’écriture avec un porte plume ou une vraie plume d’oie. Une activité reposante et une belle découverte pour les enfants.

Pour terminer nous avons visité le bâtiment des archives, en suivant le circuit de l’arrivée des archives à la communication en salle, en passant par la restauration. Avec toutes ces activités, nous sommes restés plus de deux heures, sans avoir visité l’exposition consacrée à Hélène Jegado (que je dois de toutes manières visiter avec d’autres généalogistes).

Encore un programme aux petits oignons, mais on a l’habitude !

-

Les fours à chaux de Lormandière

Une autre visite, cette fois-ci sur le patrimoine industriel bretillien. Un accident géologique a donné naissance à une langue calcaire (plutôt rare en Bretagne), ce qui a engendré sur ce lie une faune et une flore particulière … et le calcaire fut surtout exploité pendant de nombreuses années pour la production de chaux. Les explications données par le président de l’association qui se bat pour faire connaître ce site furent passionnantes. Le site est sauvé, sécurisé … et les passionnés aimeraient aller plus loin avec la création d’un musée sur le passé industriel. Ce n’est pas pour tout de suite, mais c’est à souhaiter.

Et alors, quel lien entre les deux visites ? La parution d’un livre sur le site de Lormandière, disponible depuis le week-end dernier et disponible en vente aux archives !

-

-

Mémoire

Je n’ai jamais publié d’article qui traite de l’actualité ou de politique.

Mais là …

Vendredi j’étais en train de finaliser ma liste des poilus morts pour la France de Sury-en-Vaux. Une succession de noms, de dates de naissance, professions. Mort pour la France, disparu, mort des suites de maladie. Je me demande souvent comment l’ont appris les proches.

J’étais loin d’imaginer qu’un ancien copain d’école de ce village voisin si tranquille âgé de 32 ans laisserait sa vie en allant au restaurant à Paris.

Je n’ai pas de mots.

-

Journées du patrimoine 2015

C’est l’un des marronniers de la rentrée : ce week-end se tiennent les journées européennes du patrimoine ! Avec l’occasion de pouvoir visiter des lieux parfois fermés au grand public le reste de l’année, ou bien d’assister à des animations ou autres conférences.

Il y a deux ans je vous avais rédigé un article pour profiter des journées du patrimoine avec les enfants.

Cette année, j’ai créé une carte des lieux que j’ai visité les années passées. Malheureusement certains lieux étaient tellement incongrus que ma mémoire me fait défaut et je ne les retrouve pas !

Dimanche soir apparaitrons normalement de nouveaux points … Saurez-vous deviner où nous allons ce week-end ?

-

14-18. Le Front, l’Arrière, la Mémoire [Exposition]

Les archives d’Ille-et-Vilaine commémorent comme il se doit le centenaire du début de la Grande Guerre. Deux expositions sont actuellement proposées dans ce lieu : la première qui prend place dans la salle d’expositions à proprement parlé « 14-18. Le Front, l’Arrière, la Mémoire« , et la seconde qui partira en vadrouille sur la côte Nord est le septième opus du cycle BD et Histoire « 14-18. L’arrière ». Je vais me consacrer aujourd’hui à la première exposition que j’ai pu découvrir lors d’une pause méridienne.

Dans cet espace, les archives sont avantageusement mises en scène complétées par des panneaux explicatifs qui proposent le minimum pour appréhender ce conflit. Nous retrouvons pêle-mêle registres, affiches, procès-verbaux, cartes postales, photographies, lettres de prisonniers, journaux…

Des objets sont également présentés. Certains assez courants commet des casques militaires, d’autres beaucoup plus rares et impressionnants comme un bénitier (artisanat de tranchées) ou l’autel portatif qui est magnifique. Je n’ai d’ailleurs pas réussi à trouver d’équivalent sur internet, il faut vraiment que vous alliez vous rendre compte par vous-même.

Certains documents sont particulièrement émouvants lorsque l’on pense aux hommes qui ont tenu la plume. Comme ce rapport du maire de Bléruais au sujet de l’attitude la population lors de l’annonce de la mobilisation dont je vous propose un extrait [1] :

» La nouvelle de la mobilisation générale a surpris tout le monde en plein travail de moisson, et c’est au milieu des champs le 1er août vers 18 heures, que le tocsin apprit à tous, que les bruits qui circulaient depuis quelques jours étaient confirmés ».

Je pouvais presque sentir les poussières de moisson et entendre sonner les cloches au milieu des champs. J’ai souri en regardant le journal de tranchée Grenadia du 41ème RI qui comportait un article en breton pour éviter la censure.

J’ai découvert certains éléments de la vie à l’arrière quej’ignorais comme les potagers scolaires, contribution pour aider à nourrir la population. Un concours a même eut lieu, donc les résultats furent prononcés le 8 septembre pour départager les villages brétiliens.

Comme à chaque fois, les archives proposent un petit livret de trente-deux pages très bien fait. Que dire de plus si ce n’est que tout est gratuit ?

Je vous propose de feuilleter le livret de l’exposition sur calaméo :

[1] D.A.P.I.V. 1M 153

-

J’ai dépassé les cents …

Un petit événement pour mon blog que je n’ai pas pu vous relater car il s’est produit durant le challenge A à Z : j’ai publié mon centième article !

Cent…

Mon sosa numéro 100 est André RAIMBAULT, né le 29 messidor an XIII rue du grand Faubourg à la Chapelle d’Angillon et décédé au bourg de Ménetou-Râtel le 30 janvier 1860. Il aurait été manœuvre, domestique, cultivateur et cabaretier (rien que ça).

Le sosa numéro 100 de mon mari, un certain Jean DAVID, laboureur qui vécut à Humbligny du 9 nivose an IV au 25 janvier 1851.

Cent comme le défi de raconter la vie d’un ancêtre en cent mots, défi relevé avec mon ancêtre Jean BEAUNEZ qui partit avec son oncle du Morvan jusqu’en Berry.

Le centième article, « charbonnier comme son père » dont la rédaction fut longue mais récompensé par de nombreux échanges.

Mon centième commentaire fut rédigé par Céline, petite publicité donc pour son blog L’univers de Céline.

Merci à tous mes visiteurs, et à bientôt !