-

X comme … ne sait toujours pas signer

Que j’envie ces généalogistes dont les ancêtres ont laissé de belles signatures dans les registres ! Car au fur et à mesure du XIXème siècle les signatures se font de plus en plus rares dans mon arbre.

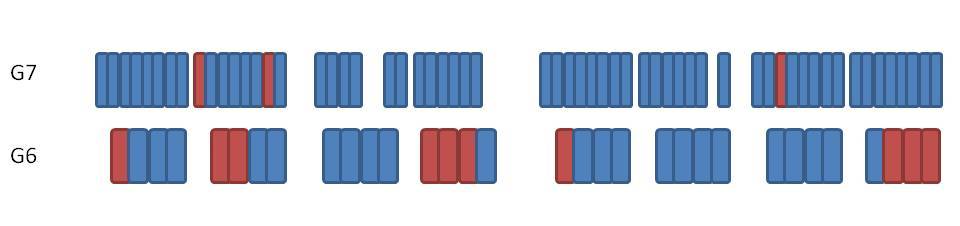

J’ai tenté de représenter ci-dessous cette évolution, les bâtons rouges représentant mes ancêtres sachant signer, et en bleu ceux qui ne savent peu. Et ceci pour ma sixième et septième génération (naissances respectivement entre 1809 – 1872 et 1771 – 1841).

-

W comme … wanted

Pas facile de trouver une idée d’article commençant par W… J’ai revu dans mon esprit ces affiches dans les western où l’on recherche un hors-la-loi. L’occasion donc de vous faire redécouvrir l’article sur Jean Louis BLONDEAU.

Tout a commencé par une épine : impossible de trouver l’acte de décès de Jean-Louis BLONDEAU.

Il est né le 6 janvier 1781 à Verdigny, et se marie le 16 février 1795 avec Marie RAIMBAULT. Il est âgé de 14 ans, et sa femme de 18 ans.

Mais aucune trace de son acte de décès, ni à Verdigny ni aux alentours. J’ai alors étendu mes recherches aux arbres en ligne, et là : stupeur ! Mon ancêtre aurait été jugé pour contrefaçon. Cela rejoint en fait ce que j’avais entendu un jour au détour d’une discussion familiale.

Je n’ai malheureusement pas lu les documents en question, mais le généalogiste qui est heureusement plus organisé que moi a cité ses sources ce qui me permettra d’aller voir de mes propres yeux les pièces du procès. Elle se trouvent aux archives du Cher, Liasse 2.U.1164 dossier n°129 et 38 U 160.

Voici le résumé de ce qu’à trouvé ce généalogiste : Jean-Louis BLONDEAU aurait été condamné à mort par contumace le 13 juillet 1815 par la cours spéciale du Cher. Il serait coupable d’avoir en 1814 contrefait des monnaies d’argent ayant cours légal en France. La suite serait des plus rocambolesque car il échappe à la justice après s’être fait délivrer un passeport (certainement un faux) à Sancerre.

Merci donc à Alain Rodermann qui a mis ces éléments en ligne, la page est ici. Et j’espère un jour pouvoir vous en raconter plus ! -

V comme … encore un vigneron

S’il ne fallait retenir qu’une profession, ce serait sans doute celle-ci. Un grand nombre de mes ancêtres, hommes ou femmes, étaient vignerons : cent soixante douze à ce jour.

Des vignerons dans le Sancerrois, cela peut se comprendre, mais je retrouve par un curieux hasard des vignerons y compris là où aucun vignoble n’est présent aujourd’hui.

Je retrouve ainsi Joseph MILARY, gran-père de Jean BEAUNEZ, vigneron … à Sermages au sud du Morvan.

Localisation de mes ancêtres vignerons

-

U comme … unis suite à l’Edit de tolérance

Aujourd’hui nous allons gravir le piton de Sancerre. Comme j’ai pu l’indiquer dans quelques articles, Sancerre fut une ville protestante et certains de mes ancêtres pratiquaient cette religion. Leur mariage s’est tout de même retrouvé dans les registres paroissiaux catholiques… après leur mariage protestant.

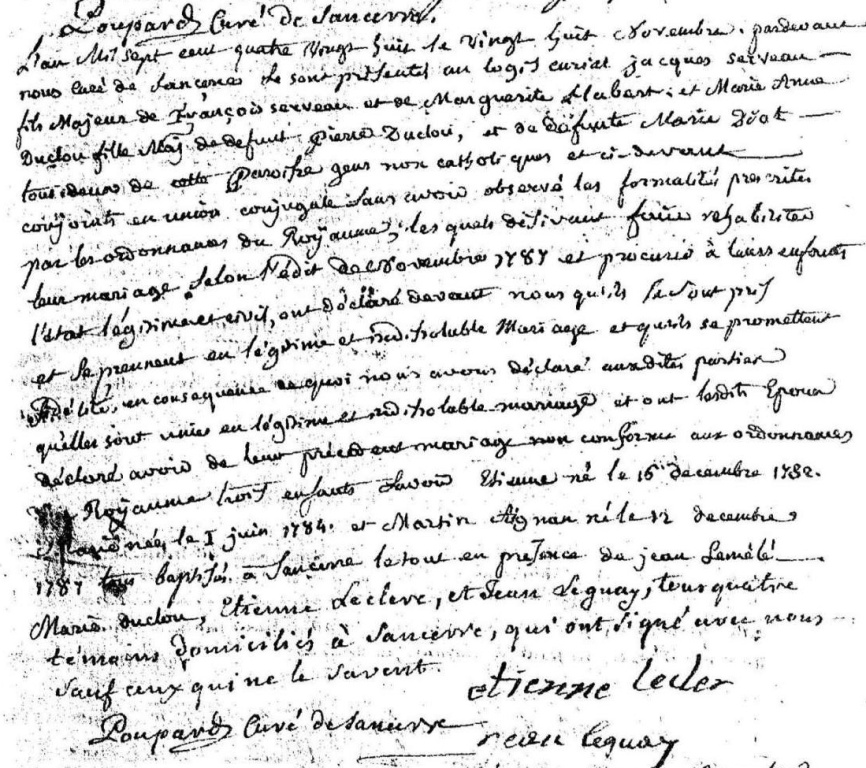

C’est que l’Édit de Tolérance du 29 novembre 1787 est passé par là. Il accorde aux protestants un État Civil, et nombreux sont les protestants qui sont allés faire reconnaître leur mariage et leurs enfants. Je vous propose de découvrir l’acte de mariage de Jacques SERVEAU et Marie DUCLOU.

Mariage de Jaques SERVEAU et Marie DUCLOU – Archives du Cher – 3E 1036

L’an Mil Sept cent quatre vingt huit le ving huit novembre, pardevant nous curé de Sancerre se sont présentés au logis curial Jacques Serveau fils majeur de François Serveau et Marguerite Habert et Marie Duclou fille majeur de défunt Pierre Duclou et défunte Marie Diot

Tous demeurant de cette paroisse, gens non catholiques et ci-devant conjoints en union conjugale sans avoir observé les formalités prescrites par les ordonnances du Royaume, lesquels désirant faire réhabiliter leur mariage selon l’édit de Novembre 1787et procurer à leurs enfants l’état légitime, ont déclarés devant nous qu »ils s sont pris et se prennent en légitime et indissoluble Mariage et qu »ils se promettent ? en conséquence de quoi nous avons déclaré auxdites parties qu’elles sont unies en légitime et indissoluble mariage et ont lesdits Époux déclaré avoir de leur précédent mariage non conforme aux ordonnances du Royaume trois enfants ? Étienne né le 15 décembre 1782, Marie née le 1 juin 1784 et Martin Aignan né le 12 décembre 1787 tous baptisés à Sancerre le tout en présence de Jean Lémelé, Marie Duclou, Étienne Delclerc et Jean Leguay tous quatre témoins domiciliés à Sancerre, qui ont signé avec nous, sauf ceux qui ne le savent.

-

T comme THOMAS meunier sur la Belaine

Pour cette lettre, je vous propose de relire un article proposé il y plus de deux ans et demi sur un meunier de mon arbre.

Heureusement on peut parfois tomber sur ces informations qui permettent de pousser les investigations un peu plus loin. Ainsi, François THOMAS (1776-1817) aurait été meunier à Moulin Alix, sur la commune de Sury-en-Vaux. Renseignement pris, ce moulin se trouve sur la Belaine.

La commune de Sury-en-Vaux était apparemment bien pourvue en moulins : moulins à vent sur les collines ou à eau dans le creux des vallons. La Belaine n’est qu’un ruisseau prenant sa source au sud du Petit Chaudenay à Ménetou-Râtel. Il traverse ensuite Sury-en-Vaux, longe le bois de Charnes puis traverse Bannay avant de rejoindre le Ru et le lit de la Loire. Ce ruisseau aurait alimenté jusqu’à sept moulins, aujourd’hui presque tous disparus, ou plutôt réhabilités.Carte de Cassini (source : Géoportail)Un internaute a étudié l’historique des noms de ruisseaux dans notre région, voici ce qu’il a pu trouver sur la Belaine :

Riparia de Siagacoin in Vallibus, La rivière de Baillene, Ripparia de Vellene, Baillene, Bellennes, La rivière de Vallenes, La Veleyne, Rivière de la Vellaine, La rivière de Bellennes, La rivière de Belaines, La rivière de Ballaine, Vellaine, la rivière de Belaine, Ruisseau de Belaine

Ceci est un condensé : plus d’informations sur le site ici.

-

S comme soutient de famille

Lorsque l’on travaille sur sa généalogie, on reporte dates et lieux pour les événements de la vie de nos ancêtres. Parfois je réalise quelques calculs pour vérifier la concordance d’âges entre le décès et la naissance par exemple, mais je me pose moins la question de savoir quels âges avaient les enfants lors du décès de leurs parents. Un généalogiste l’avait fort bien écrit dans l’un de ses articles, mais je ne l’ai pas retrouvé.

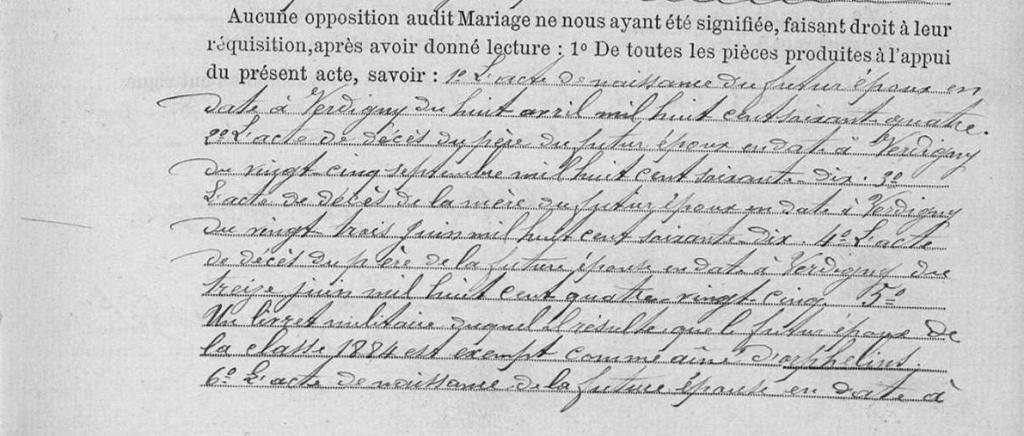

Ainsi un détail sur l’acte de mariage de Louis Désiré BLONDEAU m’a fait appréhender sa vie d’une toute autre manière. Il y est précisé que parmi les pièces présentées à l’Officier d’Etat Civil se trouve :

Un livret militaire duquel il résulte que le futur époux de la classe 1884 est exempt comme aîné d’orphelins.

Acte de mariage de Louis Désiré BLONDEAU et Félicité COTAT – Archives du Cher 3E 5282

Souvenez-vous, Louis Désiré n’est autre que le fils de Louis BLONDEAU, « l’invisible » dont je vous avais raconté la vie. Louis est décédé à quelques semaines de sa femme, vraisemblablement de la variole. En 1870, ils laissent derrière eux Marie Louise âgée de 11 ans, Louis Désiré âgé de 7 ans et Étienne Théophile âgé de 3 ans.

Difficile d’imaginer ce que fut leur enfance sans leurs parents. Ils auront certainement été accueillis dans leur famille, ensemble ou peut-être séparément. Louis et son frère auront certainement commencé à travailler tôt pour subvenir à leurs besoins.

-

R comme … record de l’ancêtre voyageur

Comme je l’ai souvent rapporté, mes ancêtres ne sont pas ce que l’on pourrait qualifier de grands voyageurs.

Jusqu’à présent, j’ai retrouvé mes plus lointains ancêtre voyageurs dans l’Yonne à quelques cent kilomètres de mon noyau familial. Mais ça c’était avant de me pencher sur l’arbre de mon mari.

Nous retrouvons aujourd’hui Pierre GRANGER scieur de long à Ivoy le Pré. En ce 12 novembre 1754 il épouse Marie Madeleine AUNAY, une « fille du cru ». Ses parents ne sont pas présents pour ce grand jour, mais son aïeule Jeanne GRELOT, qui est également sa tutrice a fait le déplacement de leur village d’origine. Car Pierre est originaire de Essertines-en-Chatelneuf dans la Loire.

De ses parents je ne sais pas grand chose si ce n’est que Jacques GRANGER et Marie PALAIS se sertaient mariés à Marols (Loire) et leur dernière résidence connue est à Essertines-en-Chatelneuf. Jacques GRANGER serait le fils de Benoît GRANGER et Benoîte MARTIN qui aurait vécu à Saint-Jean-Roure (Ardèche).

Il faut pour le moment me contenter des arbres en ligne qui me permettent de construire cet arbre et dont les informations sont à confirmer. Je me plait donc à voyager un jour dans la Loire et l’Ardèche pour découvrir ces lieux !

-

Q comme … Quelle est cette épine sur ma lignée cognatique ?

Difficile d’écrire des articles fouillés et bien rédigés tous les jours. Je reprends donc l’article que l’an dernier Quelle est ma lignée cognatique, mais avec un soupçon d’erreur et d’épine cette fois.

Voici le début de ma lignée cognatique (ascendance par les femmes), à partir de la cinquième génération :

GUENEAU Marie Joséphine Berthe (°1892 Sury-en-Vaux – + 1981 Sancerre)

PINSON Marie Marthe (°1872 Sury-en-Vaux – 1947 Sury-en-Vaux), ménagère

GUINGUAND Marie Louise (°1836 Sury-en-Vaux – ?), ménagère

PINON Solange (1807-+ 1854 Sury-en-Vaux), couturière, vigneronne

COUDRET Geneviève (1776 – 1860), couturière

MATIVET Françoise (? – 1795)

C’est ici que je m’arrête. Car si j’ai « bêtement » remonté cette ascendance il y a longtemps, un détail me chagrine.

Françoise MATIVET décède en 1795 à Ménétréol-sous-Sancerre. Elle aurait cinquante ans, soit une naissance aux environs de 1745. Elle épouse François CANDRET en 1767 en cette même commune, ce qui semble plausible (elle aurait environ 22 ans) ; ses parents sur l’acte sont Jean MATHIET et défunte Anne JOULIN. Elle est dire mineure.Sauf que sur les dépouillements de Registre 18, on retrouve bien une Françoise fille de Jean MATHIVET et Anne JOULIN … née en 1726, et un mariage MATHIVET x JOULIN en 1721.

Et ça, ça ne colle pas avec le reste ! -

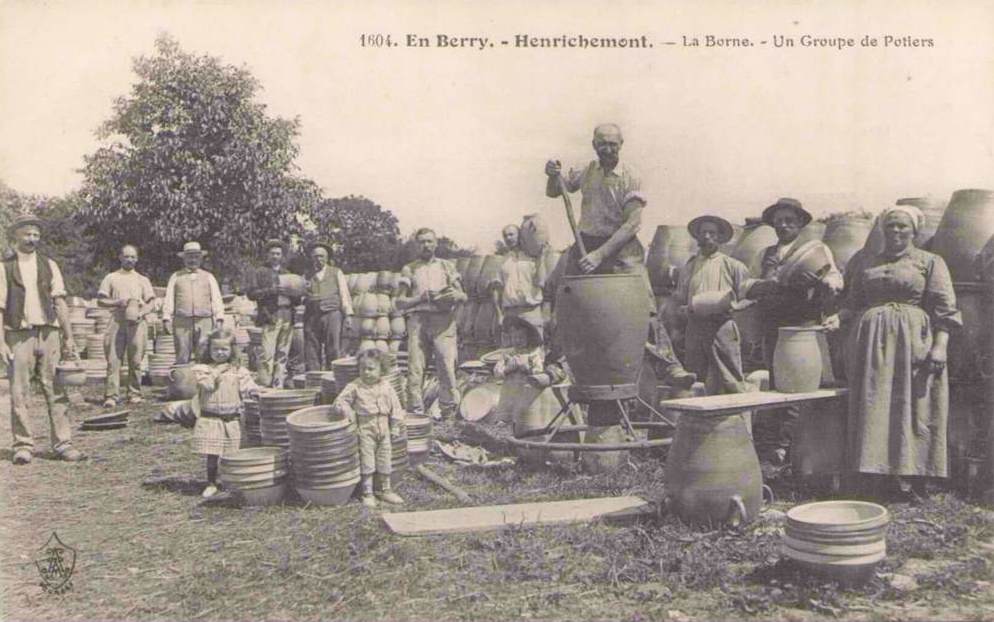

P comme … potiers

Dans le secteur d’Henrichemont, toujours dans le Berry, se trouve le village de la Borne qui depuis le XVèmpe siècle était, et est toujours de nos jours, un village de potiers. Les villages alentours comptent également de nombreux potiers. Mon arbre en compte quelques uns.

Tout d’abord Antoine ETIEVE, qui vécut au XVIIIème siècle et fut potier en terre à Neuilly-en-Sancerre. Je ne possède pas beaucoup plus d’informations à son sujet.

Je retrouve ensuite un couple : Marie PASDELLOUP qui épouse François TALBOT à Henrichemont le 3 février 1701. François, son père et son beau-père sont potiers.

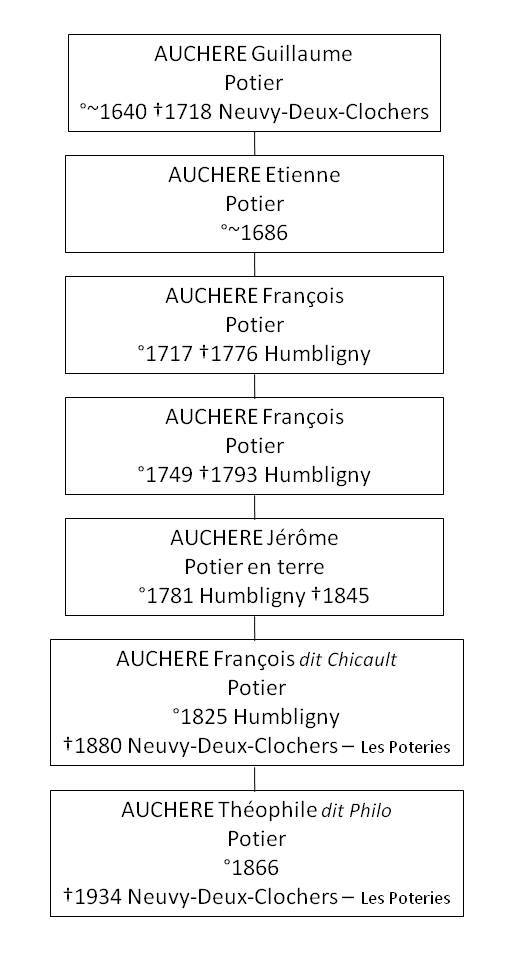

Mon mari possède quant à lui une longue lignée, les AUCHERE, qui compte dans son arbre sept générations de potiers ! L’occasion de découvrir que Théophile et son père François seront potiers … au lieu-dit des poteries. Si aujourd’hui les poteries sont le plus souvent décoratives, à l’époque elles étaient surtout réalisées dans un but utilitaire.

-

O comme … origine de Jean-Louis ROY

Je n’ai pas à proprement parlé d’épine généalogique dans mon arbre, mais je suis parfois bloquée pour de simples raisons d’archives non mises en ligne ou de manque de temps.

C’est le cas pour remonter l’ascendance de Jean-Louis ROY. Je sais qu’il s’est marié le 14 février 1830 à Verdigny avec Marie VATAN (le jour était prédestiné !). On y apprends qu’il est né à Santranges, que son père Jean-Louis ROY a vécu à Châtillon sur Loire (il y est décédé en 1815) et que sa mère Marie MOUTON est décédée à Sury-en-Vaux, village voisin.

Pas d’informations sur sa naissance dans l’acte de mariage, mais l’officier d’Etat Civil cite un acte de notoriété du tribunal de première instance de Sancerre.

Son acte de décès ne m’en apprends pas beaucoup plus. Comme cet acte est rédigé en l’absence manifeste de membres de la famille, Jean-Louis et dit être né à Sury-en-Vaux et ses parents auraient vécu tous les deux dans cette commune, ce qui est en contradiction avec les premiers éléments.

Voici les recherches faites pour tenter de retrouver la naissance de Jean-Louis, et pourquoi pas remonter son ascendance ?

- J’ai eut beau chercher à Sury-en-Vaux et Verdigny : pas de trace du mariage de ses parents.

- Sur le site des archives, les premiers registres disponibles de Santranges datent de 1793 ; d’après les calculs Jean Louis serait plutôt né vers 1788. Pas de trace de lui, donc.

- Nouvelle étape : Châtillon sur Loire pour trouver l’acte de décès de Jean Louis ROY, père de Jean Louis. Il faut franchir la frontière qui séparer le Cher du Loiret. Malheureusement l’Etat Civil en ligne ne commence qu’à partir de 1833.

Comme je vous le disais, je ne suis donc pas pour le moment devant une épine mais tout simplement devant mes difficultés à vivre loin de mes origines !

Nouvelle solution : étudier les arbres en ligne. Peu d’internautes ont ce couple en commun, et un grande nombre de remonte pas beaucoup plus loin que moi. Un généanaute propose bien des dates … mais qui ne collent pas avec les informations précédentes !

Une dernière piste : le mariage de Jean Louis ROY (père) avec Marie MOUTON avait en fait eut lieu à Assigny en 1787. Ce qui explique pourquoi je ne l’ai pas trouvé à Sury-en-Vaux. Et cette fois les registres sont en ligne.

J’y apprends que Jean-Louis ROY était bien tisserand à Santranges – il est veuf de Anne BERTRAND qui a vécu dans cette même commune, mais ses parents ne sont pas cités. Sa femme, Marie MOUTON, est domestique à Assigny. La célébration est faite avec l’accord du curé de Santranges et en présence du frère de l’époux. ; une coquille d’ailleurs sur généanet, où un généalogiste indique que Jean était son père.

J’ai donc quelques pistes, des questions (mais pourquoi son père est-il allé à Châtillon sur Loire ?) et besoin de retourner dans le Berry pour avancer !