-

L’ouche de Solange GADOIN

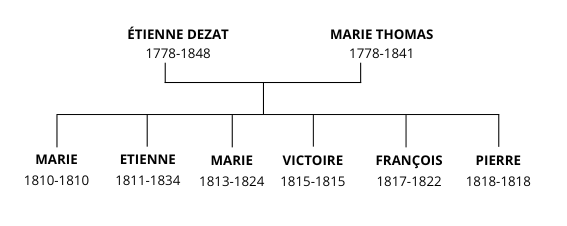

Nous célébrons les deux cents ans de la naissance de Solange GADOIN, ancêtre de mon mari, née le jeudi 16 septembre 1824 au hameau de Ruelle situé à Aubinges dans le Cher. Son père François était alors manœuvre, il sera également vigneron. Sa mère Suzanne décède prématurément le 28 décembre 1842, alors que Solange n’était âgée que de 18 ans.

L’union avec Jean Blin

Le dimanche 13 février 1848, Solange épouse Jean Blin à Aubinges. Il ne dut pas y avoir de grande tablée pour fêter cette union : Jean n’ayant plus que sa mère, son père et tous ses frères et sœurs étant décédés ; Solange de son côté était accompagnée de son père, sa sœur Jeanne et son beau-frère Silvain MILLET. Elle ne connu jamais sa sœur aînée Françoise qui décéda peu après son première anniversaire.

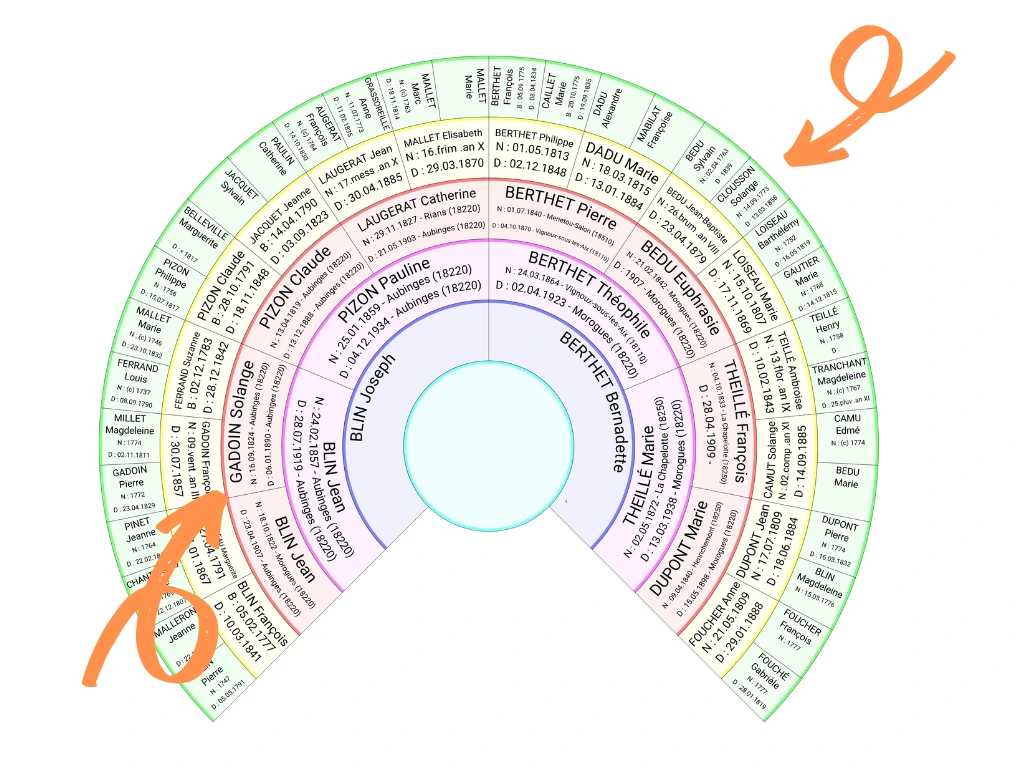

La branche de Jean BLIN était originaire d’Aubinges, Morogues et Humbligny ; celle de Solange est plus recentré sur Aubinges, avec une petite incursion à Montigny. Tous ces villages sont du même secteur.

Arbre d’ascendance – communes de décès Le couple s’installera ensuite chez la mère de Jean. Pour en savoir plus sur leur vie, je vous invite à relire l’article rédigé sur Jean BLIN à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance en 1822.

Acquisition de l’ouche

Nous retrouvons Solange accompagnée de Jean le 10 mai 1853, cinq ans après leur union. Leur couple a accueilli un fils, Silvain, neuf mois après le mariage ; ils ont ensuite malheureusement perdu leur second fils en février 1853.

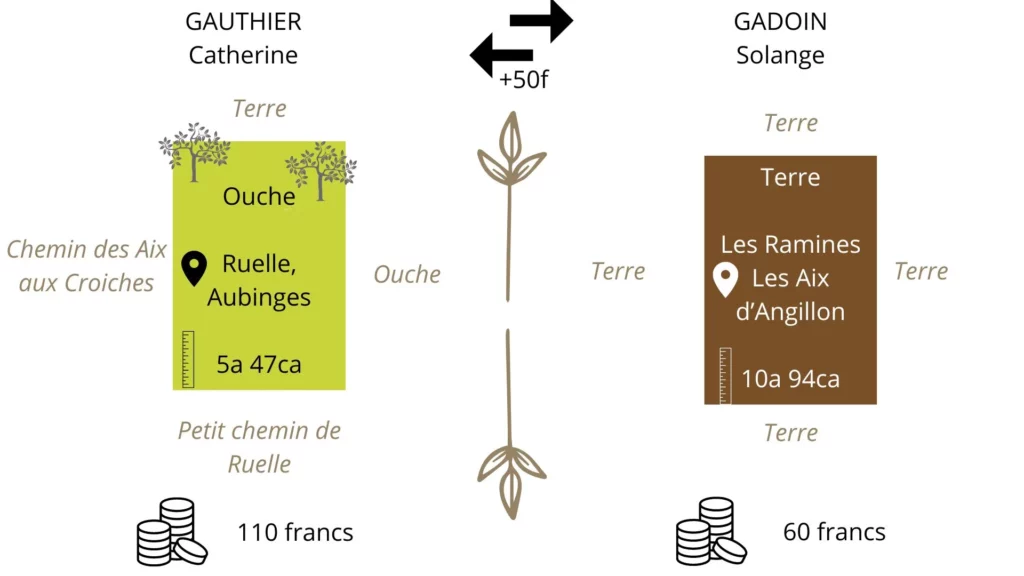

Notre couple se rend en l’étude de Maître Robert Pierre BRISSET aux Aix d’Angillon ; c’est ce notaire qui avait établi leur contrat de mariage. Cette rencontre est l’aboutissement d’une tractation menée avec les époux LAUGERAT, charcutiers au hameau de Ruelle.L’acte vient sceller l’échange de deux parcelles. Solange apporte une terre reçue en héritage, située aux Ramines, commune des Aix d’Angillon. En contrepartie elle acquiert une ouche située à Ruelle appartenant à Catherine GAUTHIER, femme LAUGERAT. Bien que l’ouche soit moitié plus petite, sa valeur est près de deux fois plus élevée, Solange doit donc payer la différence de valeur entre les deux terres. Comme souvent, l’acte mentionne les jouxtes, ce qui rend difficile la localisation exacte sur une carte.

On attendra la récolte de la parcelle des Aix pour acter l’entrée en jouissance dans les lieux. Les époux LAUGERAT ont ajouté une condition supplémentaire : ils couperont les arbres présents dans l’ouche et viendront chercher le bois au plus tard le 25 décembre ; les fruits leur appartiendront jusqu’à ce que les arbres soient coupés.

La prise de possession de cette ouche sera vraisemblablement conjointe à un déménagement, ou plutôt un retour aux sources pour Solange : la famille quitte en effet le village de Morogues pour venir s’installer à Ruelle, avant mars 1854 car leur fils Joseph naîtra à Aubinges. Je les imagine alors cultiver la nouvelle ouche située à proximité. Solange restera toute sa vie dans ce village avant de décéder le 6 juin 1890 à l’âge de 65 ans.

Une ouche est une terre cultivée en potager et / ou plantée d’arbres fruitiers. La parcelle (souvent de bonne terre) était close et proche des habitations. Tous les ans début mai se tient d’ailleurs la fête des ouches au village voisin de Morogues, à destination des jardiniers passionnés.

Un étrange lien dans l’héritage de l’ouche

Un détail intrigant dans cet échange réside dans l’origine de l’ouche. Catherine GAUTHIER, l’ancienne propriétaire, la tenait de l’héritage de Solange CLOUSSON qui fut également l’ancêtre de mon mari, mais dans une autre branche. Je n’ai pas trouvé de lien familial entre ces deux dernières ; il va me falloir poursuivre mes recherches pour trouver cet héritage, dont j’ai maintenant la référence grâce à cet échange !

Solange GADOIN et Solange CLOUSSON (flèches oranges), toutes deux propriétaires de l’ouche de Ruelle ! Au centre la grand-mère maternelle de mon mari. Sources : Etat-civil, Archives du cher : Aubinges - 1823-1832, 3E 1150 ; 1843-1852, 3E 2497 ; 1888-1902, 3E5380 Archives notariales, archives du Cher : minutes de Me Robert Pierre BRISSET, étude des Aix d'Angillon, 1er semestre 1853 E/22440.

-

Pourquoi j’ai choisi de passer à la version 25 d’Heredis

Chaque année, la sortie de la nouvelle version de mon logiciel de généalogie , Heredis, est un moment que j’attends avec impatience. Avec des milliers d’ancêtres à gérer et tout un tas de projets généalogiques, notamment ce site, il est essentiel d’avoir un outil efficace et qui me fasse gagner du temps. Après plusieurs années d’attente (mon ancienne version est la 21), j’ai finalement décidé de passer à la version 25. Voici pourquoi.

Ce que j’attendais de la nouvelle version

Au fur et à mesure de mon utilisation de ce logiciel, j’ai pu lister des fonctionnalités qui faciliteraient mes recherches et le partage de ma généalogie. Voici un résumé des évolutions que j’attendais pour cette nouvelle version :

- Exportation d’un arbre au format « image » : Actuellement, seul le format PDF est disponible, ce qui n’est pas du tout pratique pour l’insertion dans un article par exemple.

- Ajout d’étiquettes sur les fiches individus : Une manière de mieux organiser et visualiser certaines informations.

- Correction d’un bug d’affichage récurrent.

- Avoir une offre combinée logiciel + application mobile.

- Amélioration visuelle des arbres : Pour une visualisation plus moderne des arbres.

Le test de la version 25

Le message de lancement de la version anniversaire faisait état de 30 améliorations, les nouveautés sont-elles au rendez-vous ?

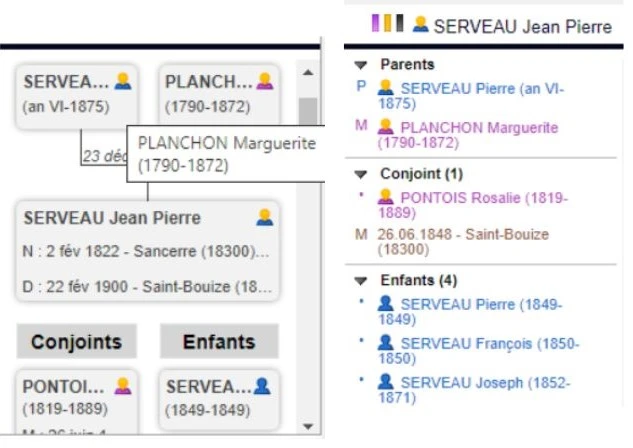

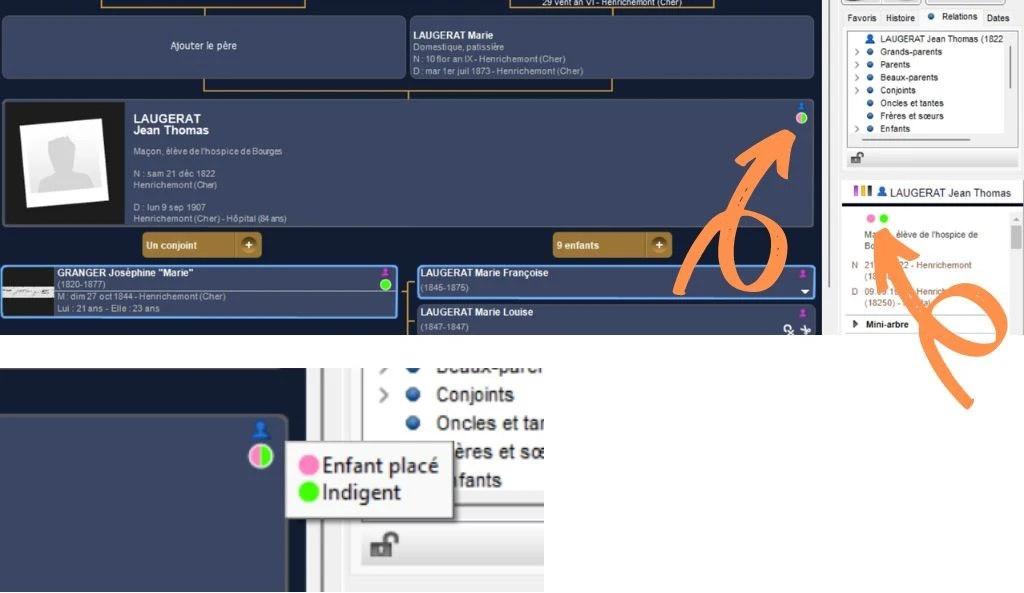

La grosse évolution de cette version 2025 est la possibilité d’ajouter des « étiquettes » sur la fiche d’un individu, un événement ou un média. Si j’utilise les guillemets c’est que pour moi, cela ressemble plutôt à des gommettes, dont le nom apparaît lorsque la souris passe sur la pastille. C’est assez différent de ce qu’est un tag pour moi (tag est le mot anglais fréquemment utilisé dans les logiciels pour parler des des étiquettes). Malgré tout, l’intérêt de la gommette est de pouvoir la visualiser sur les représentations graphiques telles que les arbres ou les roues. Elles permettent également une recherche rapide dans la base de données. Les utilisations sont variées, l’article sur le blog d’Heredis en propose plusieurs.

La création des gommettes est libre et un dictionnaire est associé pour gérer les couleurs et les catégories. Le détail apparaît lorsque la souris passe dessus. Autre nouveauté appréciable : les dates de mariage des parents et grands-parents sont désormais visibles dans l’affichage du noyau familial. Cela simplifiera le travail de rédaction de mes articles, en m’évitant de naviguer sans cesse dans l’arbre pour retrouver ces informations.

Dans les nouveautés 2025, il y a également l’apparition du mini-arbre dans la zone de description des individus. Si l’idée est intéressante, je trouve cependant que cet affichage est moins lisible que la liste des parents, conjoints et enfants. La taille de la police est réduite, et pour voir le texte complet, il faut passer la souris dessus. Pour ma part, j’ai décidé de masquer cette fonctionnalité.

J’étais également très intéressée par une nouveauté annoncée, l’amélioration de la saisie des actes notariés et successions. Mais déception ! il ne s’agit que d’un ajout dans les listes d’événements, ce que j’avais fait « à la main » depuis déjà plusieurs années. Toutes les nouveautés sont présentées sur une page dédiée sur le site Hérédis.

Je change de version, et maintenant au travail !

Nettoyage d’automne dans ma base de données

Plusieurs améliorations avaient été faites concernant les doublons : une amélioration de la gestion des doublons (version 23) et de la fusion (version 22). Ce n’est pas quelque chose que je vais utiliser en routine, mais je vais pouvoir faire un grand nettoyage dans ma base de données.

Je crois également qu’il est possible de retirer dans les dictionnaires les lieux qui ne sont plus utilisés.

La version 2025 permet également d’identifier les branches isolées (non reliées au personnage racine) pour vérifier qu’il ne s’agisse pas d’erreurs.

L’utilisation pour mes projets généalogiques

Je vais bien entendu pouvoir maintenant utiliser les gommettes pour identifier les individus de mon arbre. Voici une liste non exhaustive de ce que je pense indiquer :

- Enfant placé

- Jumeaux / jumelles

- Protestant

- Démêlées judiciaires

- Poilu 14/18

- Participant 2nde guerre mondiale

- Participant guerre 1870/1871

- Soldat napoléonien

- Indigent

- …

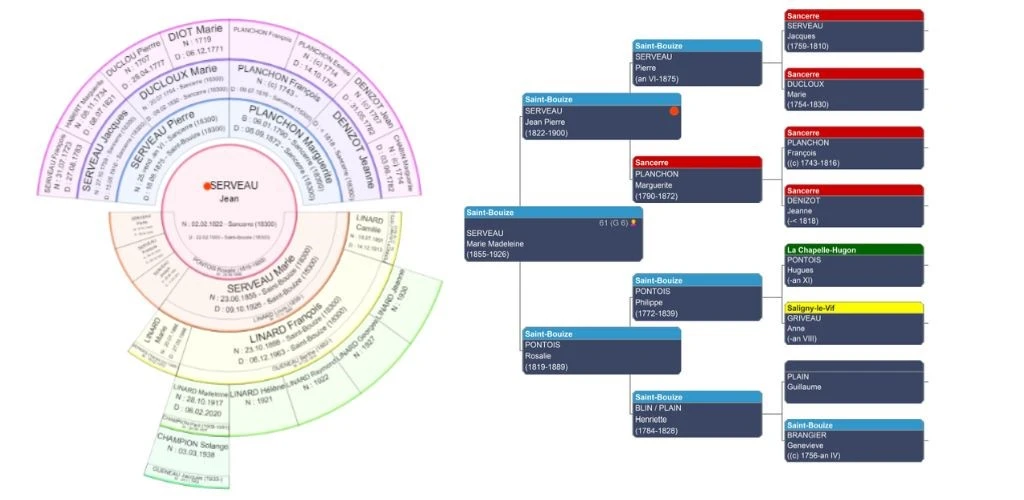

Je vais également pouvoir utiliser toutes les représentations graphiques sous forme de roues ainsi que les arbres de région pour illustrer mes articles de blog ou, qui sait, un prochaine livre.

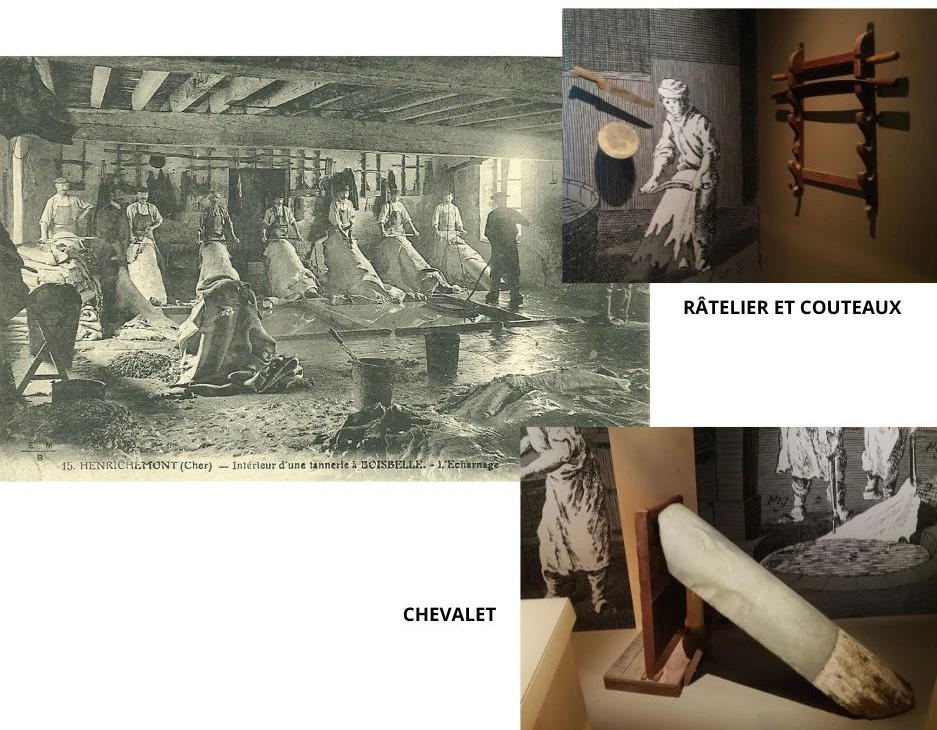

A gauche la roue mixte, à droite l’arbre de région (communes de décès) Je n’utiliserai sans doute pas le journal de recherches ni la chronique familiale, mais peut-être les projets

En conclusion

De ce que je souhaitais les années précédentes il reste donc dans ma liste d’améliorations :

- la possibilité d’exporter l’arbre en image

- la modernisation des arbres

- avoir un pack nouvelle version ordinateur + appli

Je rajouterai également la facilitation des démarches pour raccrocher une version Heredis offerte en cadeau sur son compte.

Malgré quelques fonctionnalités manquantes et de petites frustrations, cette version 25 d’Heredis me donne de nouvelles perspectives pour organiser et enrichir mon arbre généalogique. J’espère que les futures versions continueront à améliorer l’expérience utilisateur !

Pour ceux qui hésiteraient à changer de version, je vous conseille de vous faire votre propre avis, en téléchargeant la version test. Et surtout n’hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire.

-

Le destin de deux ancêtres vignerons décédés en avril 1824

J’ai profité de mes vacances pour explorer deux anniversaires généalogiques mis de côté au printemps dernier. Cette fois-ci, ce sont des communes du Sancerrois, moins souvent citées dans mes recherches, qui sont à l’honneur. Mes deux ancêtres, décédés en avril 1824, appartiennent aux branches paternelle et maternelle de ma maman.

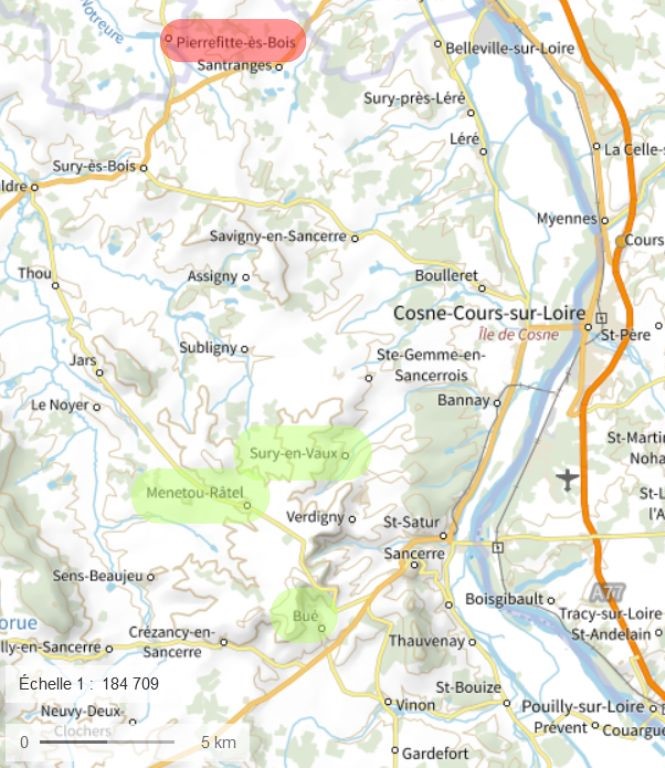

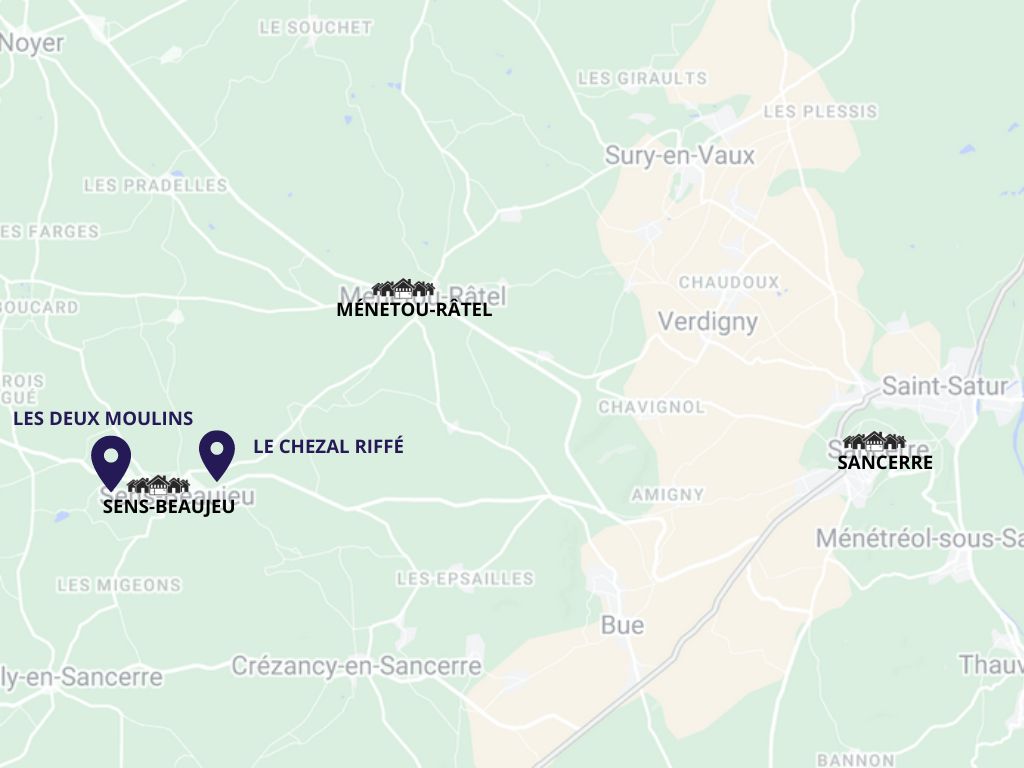

Sylvain ROY, vigneron à Sens-Beaujeu

Sylvain ROY est né en juin 1757 en la commune de Sens-Beaujeu (Cher). Baptisé le 16 juin, il a pour parrain son cousin Sylvain CHARLON, qui lui a probablement donné son prénom, et pour marraine Jeanne GIRAULT, dont aucun lien de parenté n’est mentionné dans l’acte.

Issu d’une famille de vignerons, il commence probablement à travailler la terre dès son plus jeune âge. Au fil des actes, il est successivement désigné comme manœuvre, laboureur, puis vigneron. Le 9 février 1779, à l’âge de 21 ans, il épouse Françoise VATTAN dans la commune voisine de Ménetou-Râtel. Ils sont tous deux âgés de 21 ans. De cette union naîtront au moins huit enfants, dont mon ancêtre Marguerite ROY.

La place de Sens-Beaujeu sans doute au début du XXème siècle Habitant au hameau de Chezal Riffé, proche du bourg de Sens-Beaujeu, Sylvain a sans doute vécu les événements de « la petite Vendée Sancerroise« . A l’instar des guerres de Vendée, dans un contexte de tensions révolutionnaires, des résistants royalistes (les blancs) affrontèrent les troupes républicaines (les bleus) en 1796 (germinal an IV). Plusieurs centaines de blancs stationnaient sur la place du bourg de Sens-Beaujeu lorsqu’au petit matin des combats éclatèrent, occasionnant de nombreux décès. C’est l’année suivante que naquit mon aïeule Marguerite.

Sylvain décède le 11 avril 1824, toujours au hameau de Chezal Riffé où il aura passé une grande partie de sa vie. Son décès est déclaré par deux de ses fils : Philippe, âgé de 35 ans, et Claude, 22 ans, résidant au lieu-dit « Les Deux Moulins ».

Guillaume BOURGEOIS, vigneron à Ménétréol-sous-Sancerre

Nous quittons Sens-Beaujeu pour rejoindre Saint-Satur (Cher), à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau. Guillaume BOURGEOIS y fut baptisé le 28 novembre 1780. Son père François était tailleur d’habits, une profession que n’exercera pas Guillaume,ce dernier se tournant vers la vigne.

Il épouse Geneviève Eugénie BRANGER le 4 floréal an XI à Ménétréol-sous-Sancerre. Elle-même est issue d’une famille de vignerons. Je leur ai trouvé sept enfants, mais l’histoire de leur dernière fille, Rosalie, est intrigante.

En effet Guillaume décède le 27 avril 1824 à Ménétréol-sous-Sancerre, à l’âge de 43 ans. Cependant, en septembre 1825, la petite Rosalie décède, âgée de 6 mois dans le registre. Une naissance après le décès du père, c’est une situation déjà rencontrée dans mon arbre. Mais si l’officier d’état civil n’a pas fait d’erreur, la grossesse aurait duré 11 mois. Car fait étrange, aucune trace de l’acte de naissance de la petite Rosalie.

Me voici à jour de mes anniversaires généalogiques, à bientôt pour le prochain !

-

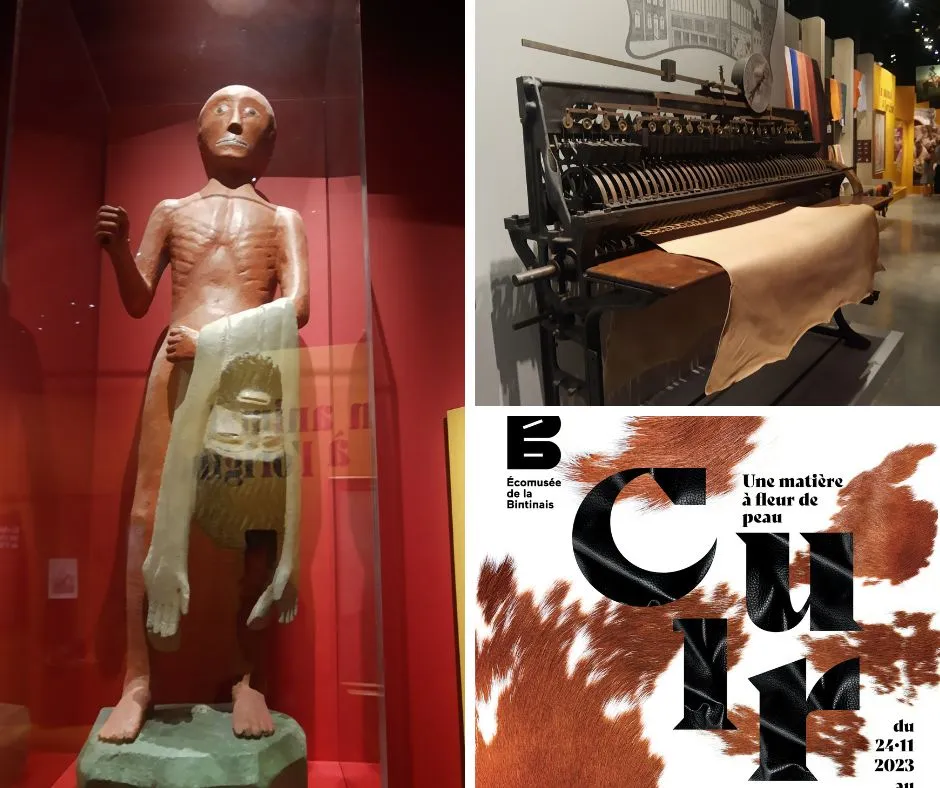

Cuir, une matière à fleur de peau [Exposition]

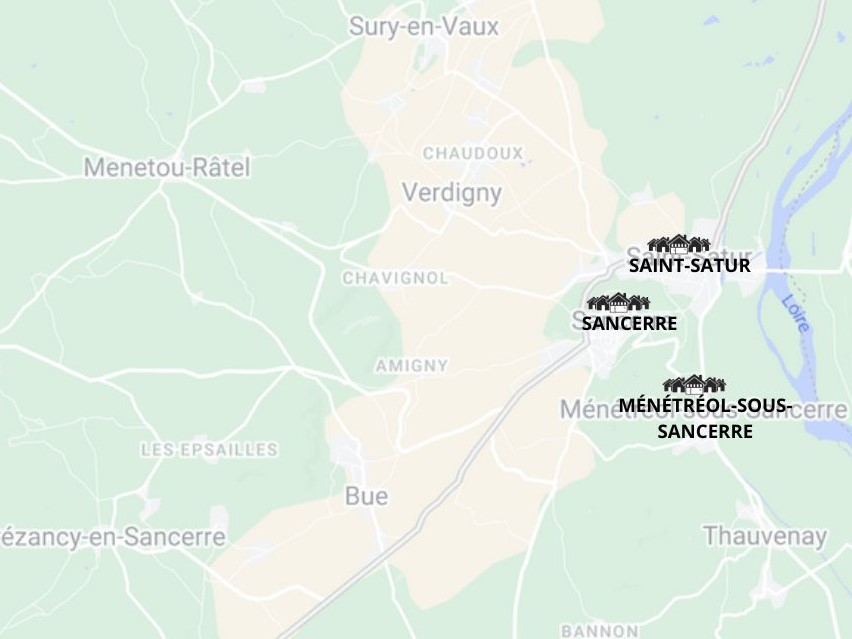

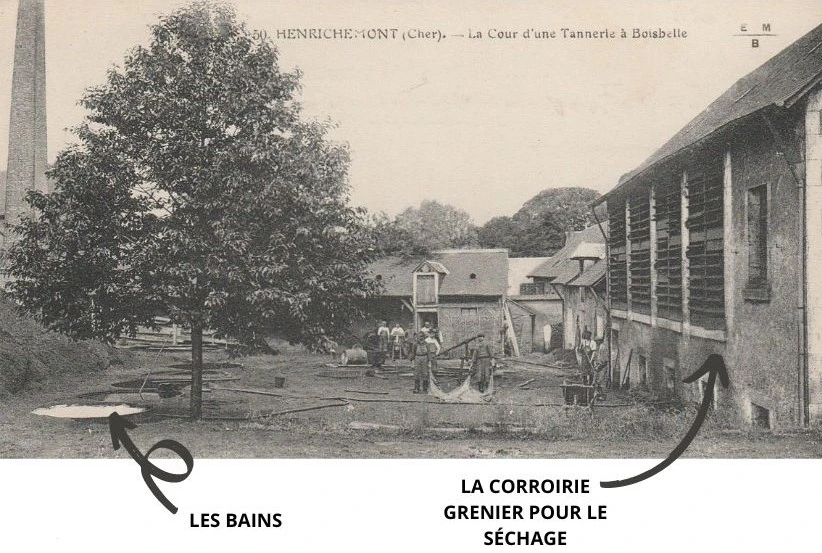

Comme chaque année, j’ai eu le plaisir de visiter l’exposition temporaire proposée par l’Écomusée du Pays de Rennes. Cette fois-ci, le thème choisi résonnait particulièrement avec mes recherches généalogiques : la découverte du cuir, de l’animal aux objets réalisés avec cette matière. Bien que le cuir ne soit pas présent dans mon arbre, des ancêtres de mon mari furent tanneurs à Boisbelle (Henrichemont, 18). J’avais d’ailleurs évoqué ce sujet dans l’article sur Marie Joséphine GRANGER.

Le processus du tannage

Le tannage est un processus complexe comportant une succession d’étapes réalisées au sein de la tannerie. Grâce à cette exposition, j’ai pu mieux comprendre les diverses cartes postales que j’ai réunies sur les tanneries de Boisbelle.

- Le reverdissage : étape de nettoyage des peaux, se faisant d’abord sur des piquets au milieu des rivières, puis dans des foulons de bois à partir de la moitié du XIXe siècle.

- L’épilage : les peaux passaient dans des bains de chaux de plus en plus concentrés, ce qui attaquait le bulbe pileux. Après rinçage, elles étaient ébourrées avec un couteau spécifique ; un autre outil servait à extraire l’eau chargée de chaux.

- L’écharnage : cette étape consistait à éliminer les morceaux de chair et de graisse encore attachés à la face interne de la peau. Cette opération était délicate pour éviter de trouer la peau ou enlever trop de matière.

- Le gonflement des peaux : réalisé dans des bains acides fabriqués à partir d’écorces déjà utilisés pour le tannage, cette étape préparait la peau pour favoriser la pénétration des tannins.

- Le tannage : l’ultime étape de préparation de la peau en cuir. Elles étaient déposées dans des fosses et laissées plusieurs mois au contact d’écorces de chêne broyées finement (le tan). Une fois les opérations terminées, les restes d’écorces « la tannée » étaient enfin conservés en galettes pour en faire des combustibles.

- Le corroyage : séchage des cuirs, qui était réalité dans des greniers (corroiries) aux volets inclinables pour les protéger du soleil, ce qui pourrait les noircir. Le cuir était très dur après cette étape ; il était généralement assoupli, sauf pour les semelles de chaussures où il était battu pour les rendre plus fermes.

- Le finissage : application de matières grasses pour assouplir le cuir (suif, huiles végétales et minérales ou de poisson). On apposait parfois la marque d’un tampon sur une des faces.

Paiement au poids ou à la surface ?

Les tanneurs achetaient les peaux au poids et revendaient le cuir au mètre carré, entraînant des conflits avec les bouchers qui laissaient souvent des parties inutiles (crottes, mamelles, museau) sur les peaux fraîches. Le tanneur, lui, cherchait à étirer au maximum la surface des cuirs.

D’autres informations autour du cuir

D’autres métiers étaient liés à la fabrication du cuir. Comme nous l’avons vu, le processus de tannage nécessitait de grandes quantités d’écorces ; ainsi le métier d’écorceur était-il intimement lié à la production du cuir.

De nombreux documents étaient présentés dans l’exposition, en provenance des archives d’Ille-et-Vilaine, du musée de Bretagne… Nous avons également été impressionnés par la statue de Saint-Barthelemy du XVIe siècle venant de Cléguérec. L’apôtre y est représenté portant la dépouille de sa peau puisqu’il fut écorché vif.

L’exposition portait également sur les tanneries de Rennes, présentait différents objets réalisés en cuir : pour tout découvrir, je vous invite à vous y rendre !

Pour vous rendre à l’exposition

L’exposition se tient du 24 novembre 2023 au 1er septembre 2024 aux horaires d’ouverture de l’établissement. L’entrée est gratuite jusqu’à 26 ans, le plein tarif est de 4 €. Pour en savoir plus, le site de l’exposition est disponible ici.

-

Antoine GIRAUD, inventeur au XIXe siècle

Qui n’a jamais cherché son nom et son prénom dans un moteur de recherche pour découvrir ce que l’on peut y trouver ? S’il est impossible pour moi de trouver un homonyme dans les archives, mon mari en a pléthore, à toutes les époques, pour le meilleur … et pour le pire !

Trois brevets déposés

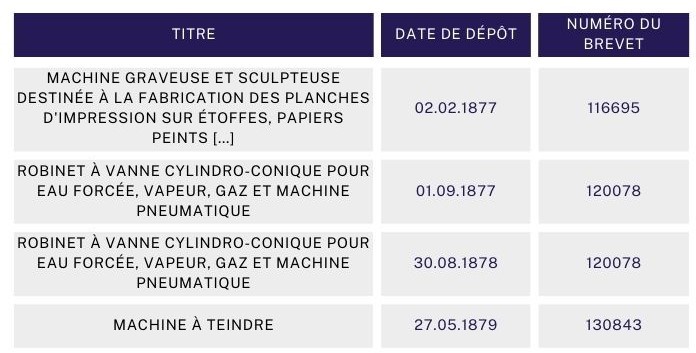

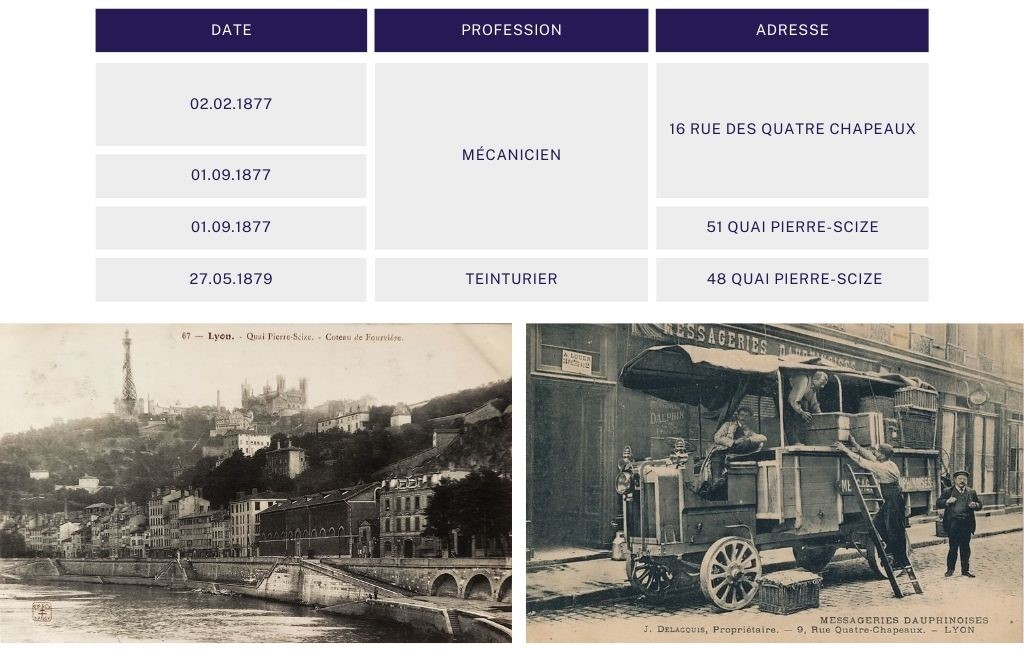

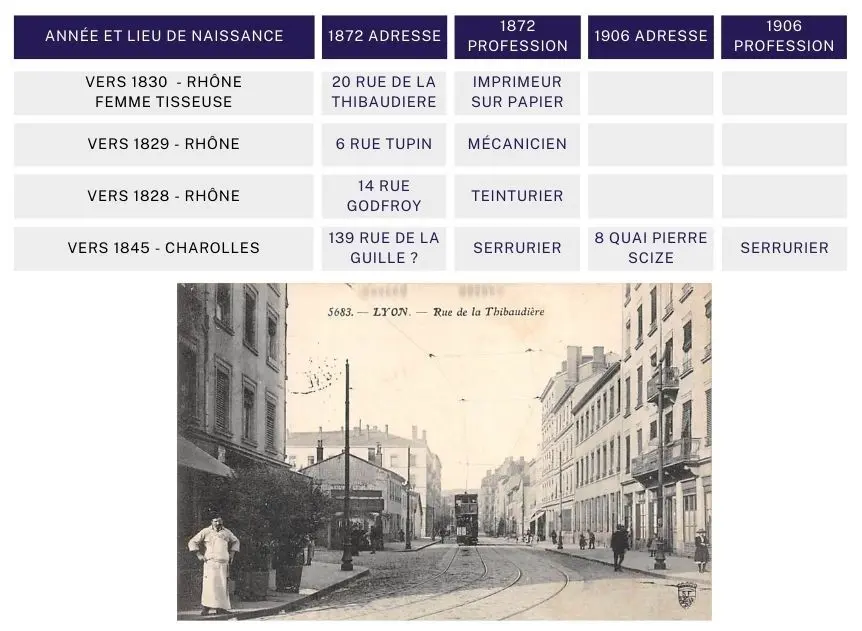

J’ai effectué une recherche sur le nouveau portail des archives historiques de l’INPI récemment mis en ligne. Il est possible d’y faire des recherches sur les brevets et les marques jusqu’au début du XXème siècle environ. J’y ai ainsi découvert qu’un certain Antoine GIRAUD déposa trois brevets à Lyon dans les années 1870.

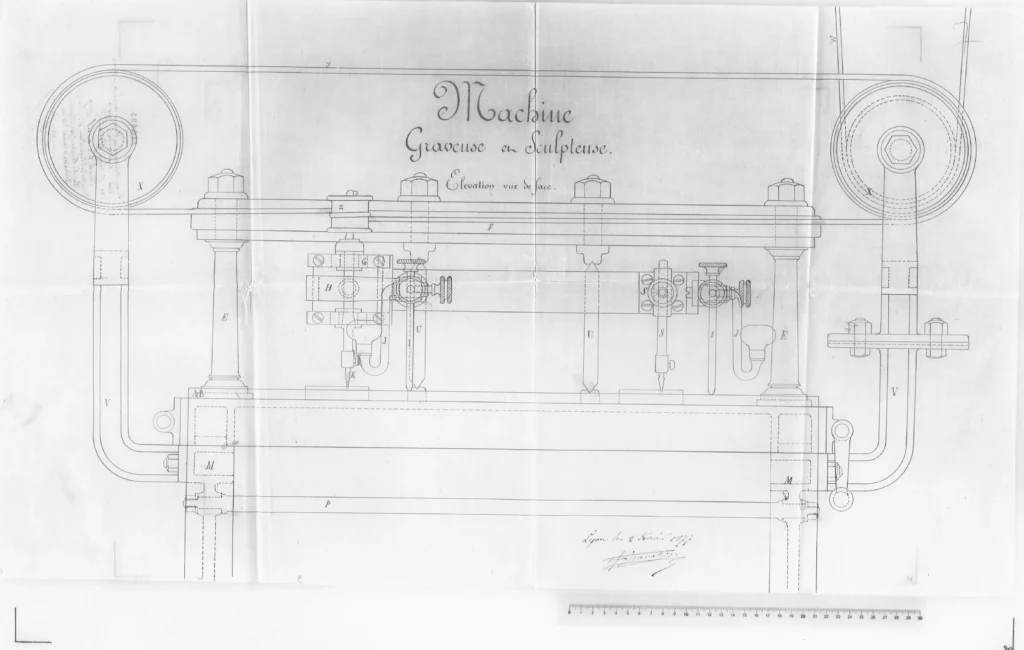

Le premier brevet concerne une machine graveuse et sculpteuse destinée à la fabrication de planches d’impressions. Ces dernières peuvent être utilisées sur étoffes, papiers peints… Voici le lien vers la notice. Mes connaissances en mécanique ne sont pas suffisantes pour mettre en avant le caractère innovant de la création. Je ne peux qu’admirer la précision du dessin sur le papier calque. Je me souviens avoir testé le dessin industriel en cours de technologie au collège, et j’étais bien loin de ce résultat !

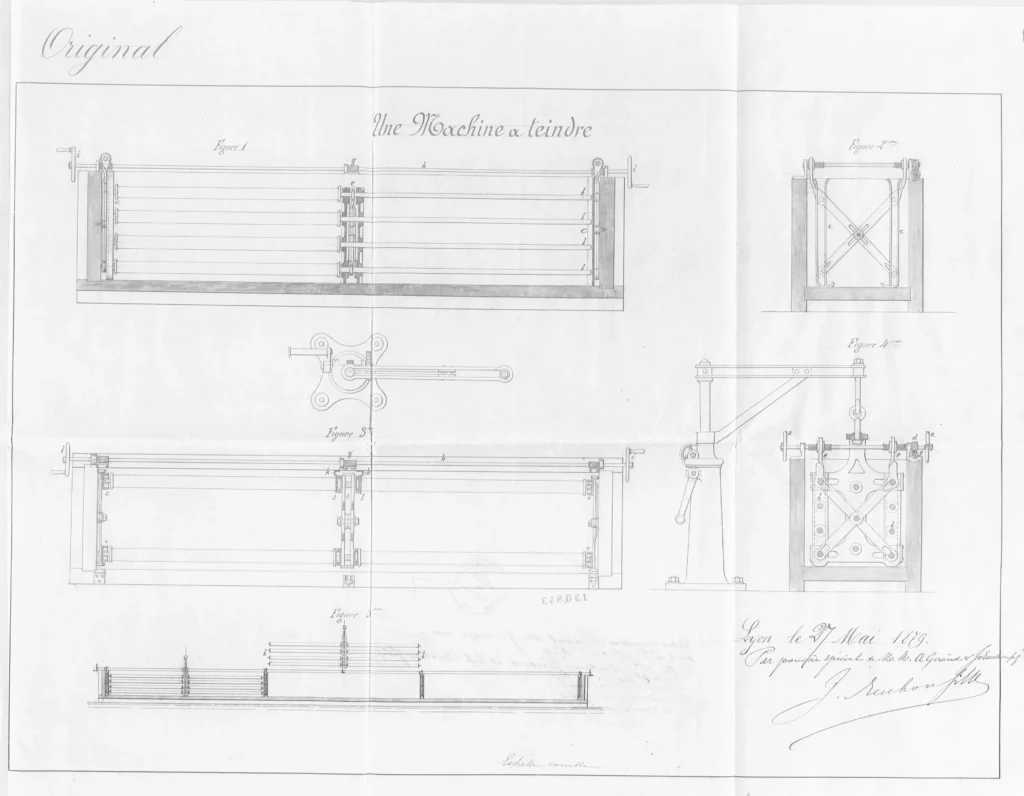

Dépôt du brevet numéro 116695 – 1BB116695 – Archives de l’INPI Le second concerne un robinet, et le troisième une machine à teindre, dont le brevet est déposé avec un certain Jules RUCHON fils, teinturier au 48 quai PierreScize. Comme précédemment, le contenu des notices est assez technique, il semblerait que cette machine soit simple à transporter et dédiée à la soie. Lien vers la notice.

Dépôt du brevet numéro 130843 – 1BB130843- Archives de l’INPI Qui était cet Antoine GIRAUD ?

Dans les dépôts de brevet il n’y a malheureusement que peu d’informations : le nom du dépositaire, sa profession et son adresse. Notre inventeur fut donc mécanicien et teinturier, et son adresse lors des différents dépôts fut rue des quatre-chapeaux puis quai Pierre-Scize, à Lyon.

J’ai ensuite interrogé Filae où sont indexés certains recensements du département du Rhône. Je découvre que pas moins de quatorze Antoine GIRAUD dont les dates de naissance correspondent vécurent à Lyon. En faisait un tri sur les professions et les localisations, il ne m’en reste plus que quatre : un imprimeur sur papier, un teinturier et un mécanicien. Le quatrième est serrurier, un métier plus éloigné, mais en 1906 il vivait quai Pierre-Scize. Difficile avec ces maigres informations de désigner avec certitude lequel fut celui qui déposa les brevets, et impossible donc de faire la moindre recherche généalogique !

Cet article est le premier rédigé pour le Généathème de mai 2024 autour des doubles généalogiques. Celui-ci était le meilleur découvert pour mon mari, il vous reste à attendre le pire !

Et vous, avez-vous trouvé un inventeur dans votre arbre ?

-

Noyé dans la Loire

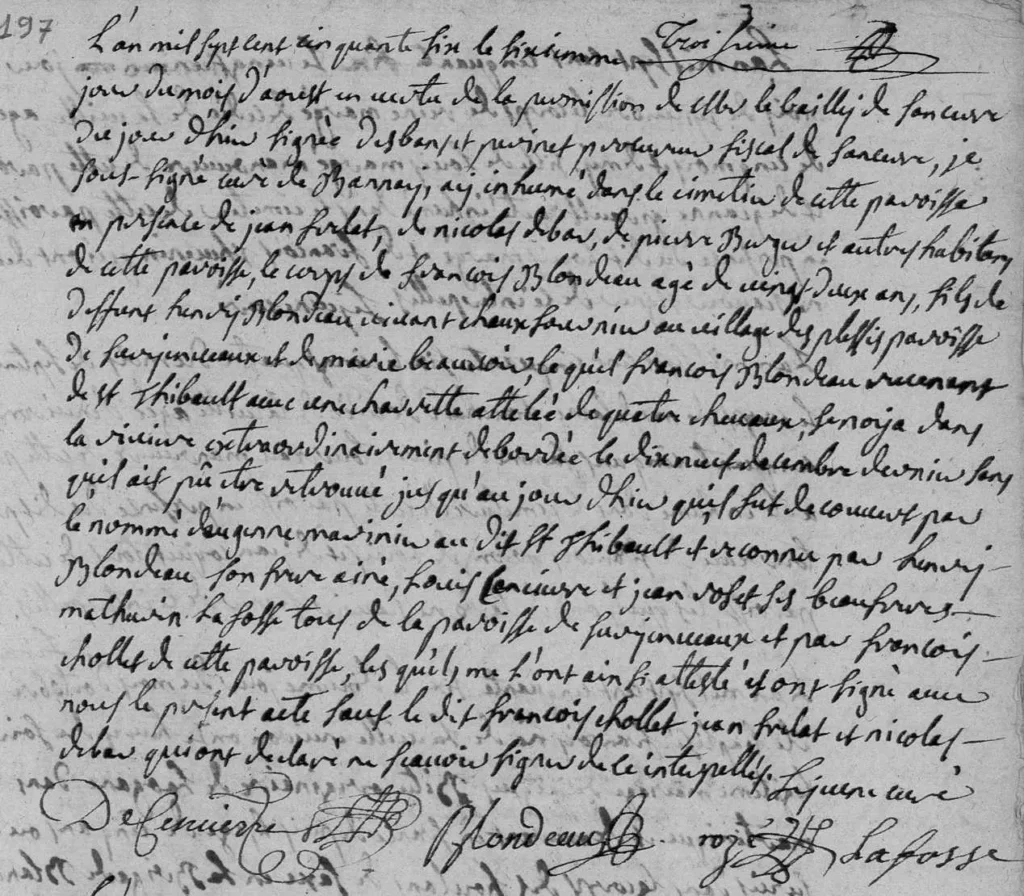

Il y a maintenant onze ans, j’avais publié un article sur la Loire et ses dangers. Je relatais la noyade d’un collatéral, François BLONDEAU. A l’époque je n’avais eu accès qu’à la transcription de l’acte, et le temps passant je ne m’étais pas préoccupée de chercher l’original ; c’est chose faite ci-dessous !

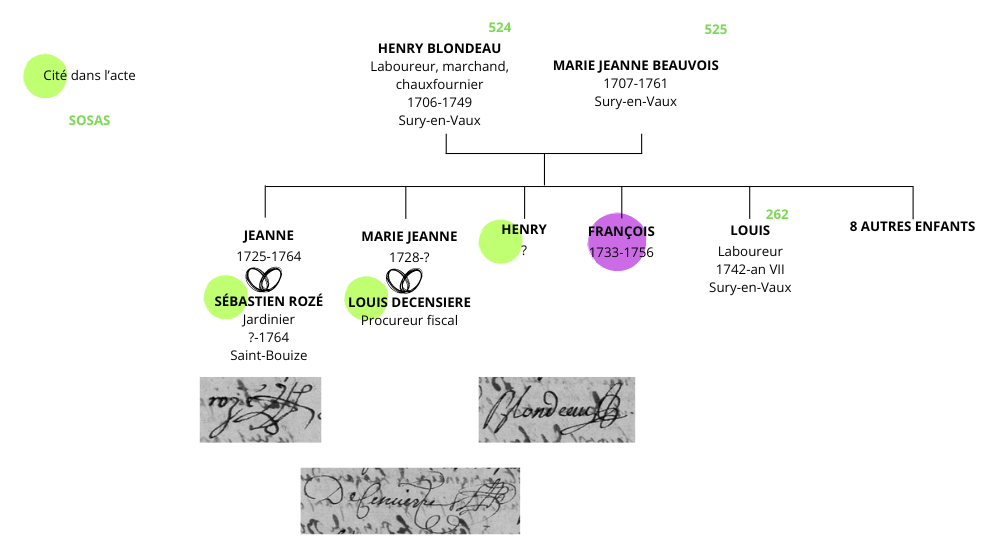

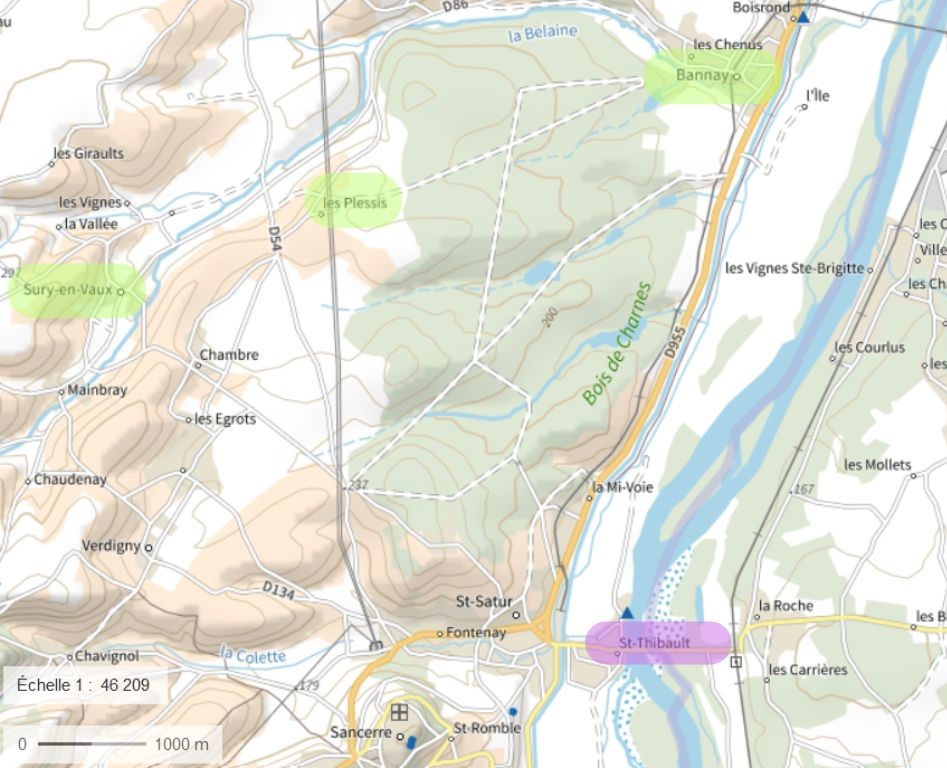

Le cinq août 1756 un corps est retrouvé par un marinier à Saint-Thibault, le port de la commune de Saint-Satur (18). Le rapprochement est rapidement fait avec la disparition de François BLONDEAU huit mois auparavant : ce dernier s’était noyé le 19 décembre alors qu’il revenait de Saint-Thibault avec une charrette tirée par quatre chevaux. Sans doute suivait-il le cours de la Loire jusqu’à Bannay.

On fit venir son frère aîné Louis BLONDEAU et ses beau-frères Jean ROZE et Louis DECENSIERE pour reconnaître le corps. Le bailly de Sancerre autorisa donc son inhumation au cimetière de Bannay.

Actes de décès de François BLONDEAU – Registre paroissial de Bannay 1736-1785 – 3E 880 – Archives du Cher Si François vivait apparemment à Bannay, il était originaire de Sury-en-Vaux où vécurent ses parents, mes ancêtres, Henry BLONDEAU et Marie Jeanne BEAUVOIS. Henry fut laboureur puis marchand. Chose étonnante, dans l’acte de décès on lui prête une nouvelle profession, celle de chauxfournier. Activité qu’il exerçait au hameau des Plessis ; une indication précieuse car je n’avais eu aucune information autre que la commune de résidence jusque là. Du côté de ses beau-frères, Jean ROZE était jardinier à Saint-Bouize, une activité qui devait plutôt d’apparenter à celle de maraîcher. Le patronyme de son autre beau-frère DECENSIERE est bien connu dans le canton, puisque c’est celui du notaire de la commune de Sury-en-Vaux. Lui-même fut procureur fiscal.

Cet article est ma participation au généathème d’avril 2024, fêtant les onze ans du Challenge AZ !

-

De Bué à Sury-en-Vaux, le destin de Martin VIMON

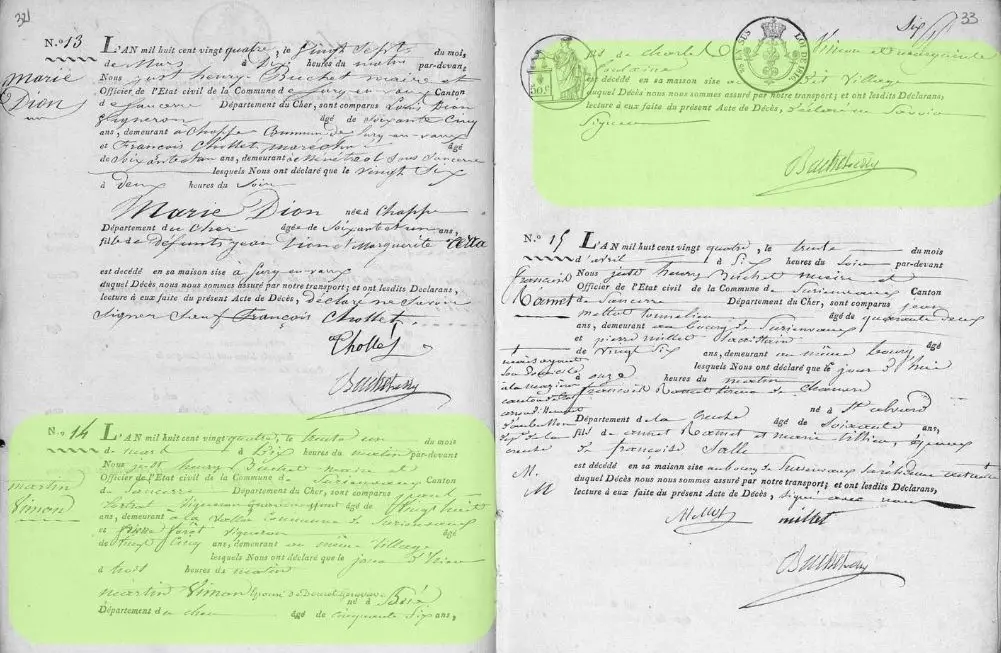

Les quatre premiers mois de 2024 sont denses en anniversaires généalogiques. Je vous propose aujourd’hui de revenir sur la vie de Martin VIMON, mon aïeul à la deuxième génération, décédé le 30 mars 1824.

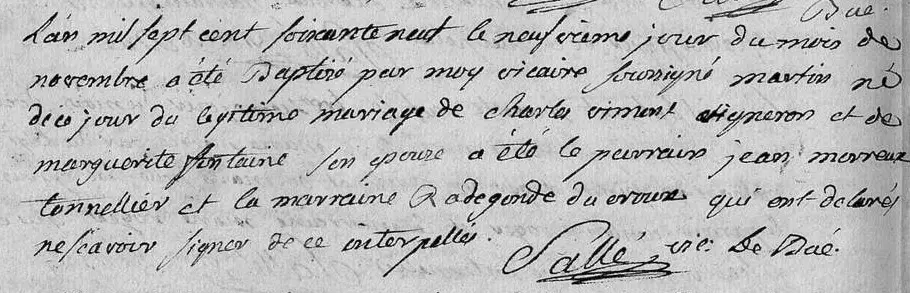

Martin VIMON nait le 9 novembre 1769 à Bué (Cher) de parents vignerons. Son parrain est Jean MOREUX, tonnelier, et sa marraine Radegonde DUCROUX, sans doute une cousine du côté maternel.

Acte de baptême de Martin VIMON – Registre paroissial de Bué -1732 – 1770 – 3E 899 – Archives du Cher Martin n’a que onze ans lorsque sa mère Marguerite FONTAINE décède en 1780. S’il eu sept frères et sœurs, la majorité ne survécu pas à sa première année. De cette fratrie, au décès de leur mère, il ne reste que sa soeur aînée Marie âgée de 21 ans et son frère Paul âgé de 13 ans. Ce qui se passe ensuite dans cette famille est pour moi un grand mystère car, alors que j’imaginais Charles VIMON s’occuper de ses enfants suite à la perte de sa femme, il décède trois ans plus tard … mendiant à Pierrefitte-ès-Bois dans le Loiret à une trentaine de kilomètres de là…

Ce village a une importance toute particulière dans ma généalogie, car c’est là que plusieurs filles mère étaient allées accoucher… et où donc un aïeul était aller mourir sans le sou. Le lieu de tous les secrets…

Quoi qu’il en soit Martin a donc 16 ans lorsque son père décéde. Je ne sais si c’est avant ou après cet évènement, mais il quitte Bué pour aller travailler à Sury-en-Vaux, un autre village qui se situe à environ 8 kilomètres à pieds. Il est « garçon vigneron » chez un vigneron du hameau de la Vallée, où vit Geneviève DOUCET avec ses parents, sa future femme.

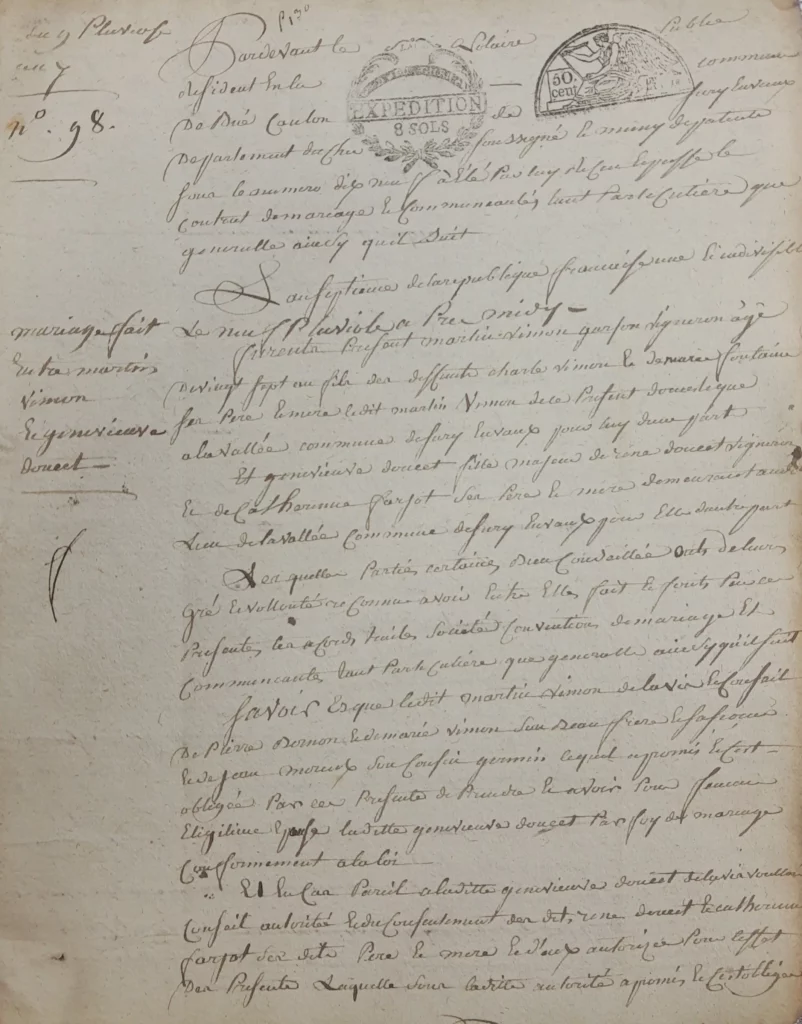

Il retourne dans son village d’origine, Bué, le 9 pluviose an VII pour conclure un contrat de mariage chez Maître PINARD. Lui qui est orphelin de père et de mère est accompagné de sa sœur Marie et son époux Pierre BERNON, ainsi que son cousin germain Jean MOREUX.

Première page du contrat de mariage de Martin VIMON et Geneviève DOUCET – Minutes de Me PINARD, étude de Bué – E/19586 – Archives du Cher Geneviève DOUCET est quant à elle accompagnée de ses parents. J’avoue avoir eu un peu de mal à déchiffrer ledit contrat, mais chacun des époux apporte la somme de 175 francs à la communauté. Le préciput est fixé à un lit « garni », des coffres, les habits hardes et le linge du survivant. Il est prévu que dès le mariage célébré les futurs époux iront demeurer à la Vallée chez la mariée où ils formeront une « communauté générale » dont la constitution est rédigée sur plusieurs pages. C’est que la situation est complexe, car les parents de l’épouse, René DOUCET et Catherine FARJOT, formaient déjà une communauté avec Anne DOUCET veuve de Jean GIRAULT, qui se poursuit également.

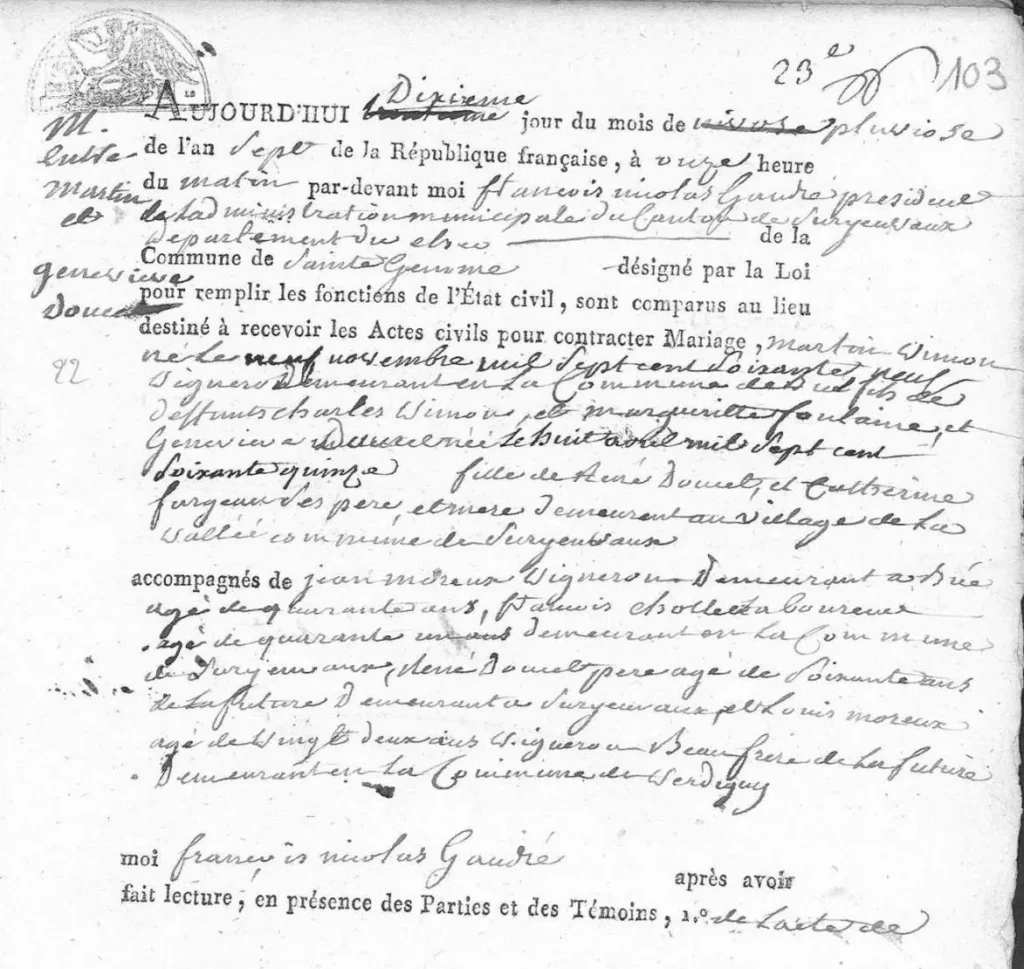

Les noces sont célébrées le lendemain, le 10 pluviose an VII à Sury-en-Vaux. On y apprend que la mariée n’était pas originaire de Sury-en-Vaux mais de la commune voisine de Ménetou-Râtel, au hameau des Seguins. On y retrouve du côté du marié Jean MOREUX qui l’avait accompagné la veille chez le notaire, ainsi que François CHOLLET un vigneron de Sury-en-Vaux. Du côté de Geneviève les témoins sont son père René et son beau-frère Louis MOREUX demeurant à Verdigny.

Acte de mariage de Martin VIMON et Geneviève DOUCET – 1799 – 1801, Sury-en-Vaux – 3E 1062 – Archives du Cher Martin suivra le destin qui lui était tout tracé en devenant vigneron. Seules deux filles rejoindront leur foyer : mon aïeule Geneviève née en l’an VIII, et Jeanne née en 1803.

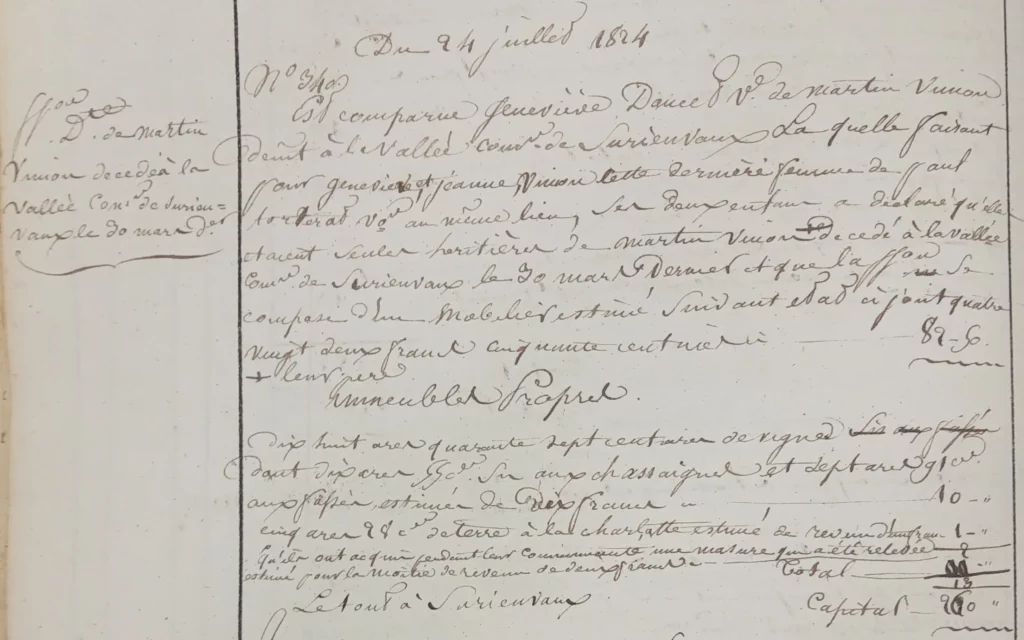

Il décède le 30 mars 1824 à Sury-en-Vaux, au hameau de la Vallée, à l’âge de 54 ans. C’est sa femme Geneviève qui ira déclarer le décès quatre mois plus tard. Ses filles sont les deux seules héritières ; Paul TORTERAT est cité mais pas son autre beau-fils. Il est vraisemblable que Jeanne et Paul vivaient avec Martin et Geneviève.

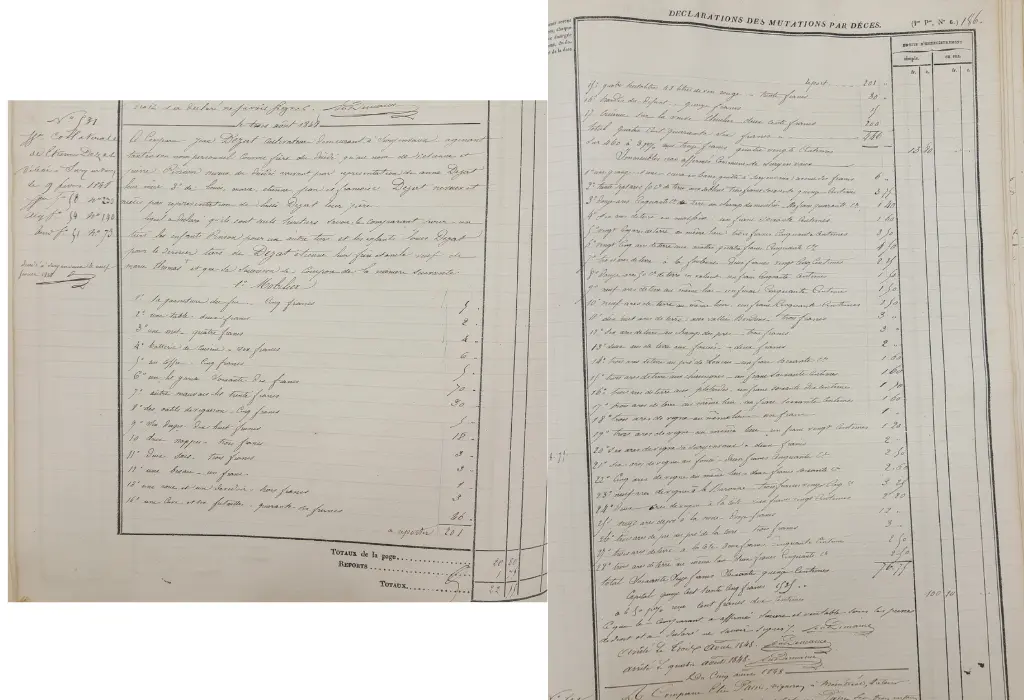

L’acte de mutation après décès nous apprend que Martin laisse derrière lui :

- Son mobilier estimé à 82,56 francs

- Deux parcelles de vigne : 10 ares 55 centiares aux Chassaignes et une autre de 7 ares 91 centiares dans un lieu-dit dont je n’arrive pas à lire le nom. Le revenu estimé est de 10 francs

- Une terre de 5 ares 28 centiares à la Charlotte, revenu de 1 franc

- Une masure qui a été acquise pendant la communauté estimé moitié à un revenu 2 francs

Registre des déclarations de mutations après décès. 1er avril 1823 – 31 décembre 1825 – 1Q/1680 – Archives du Cher -

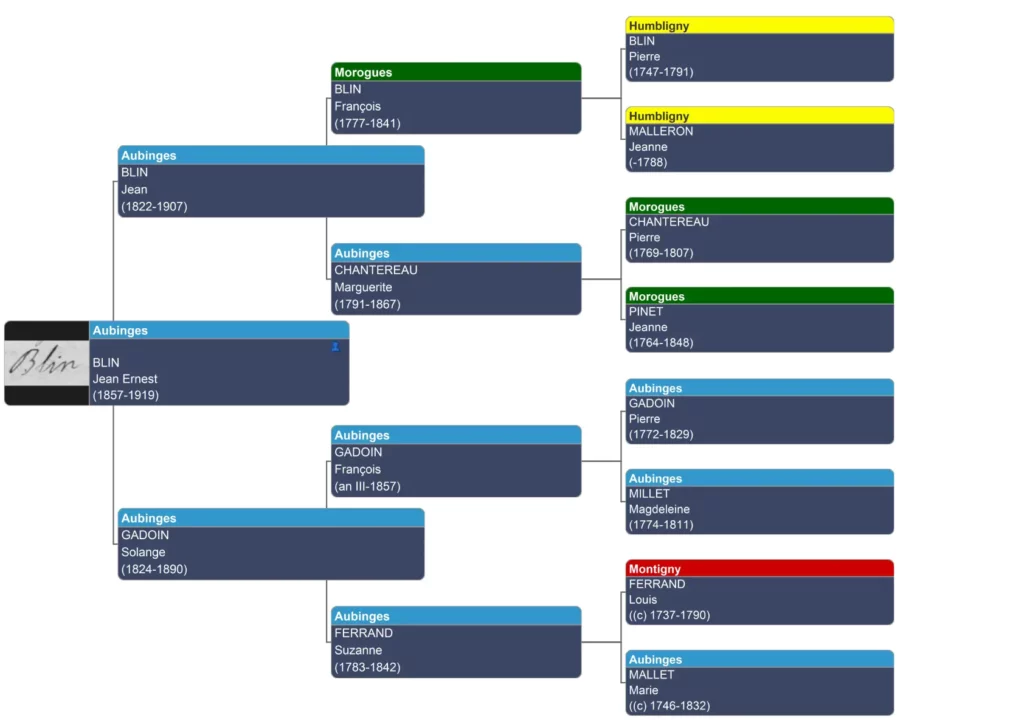

Les épreuves d’Étienne DEZAT

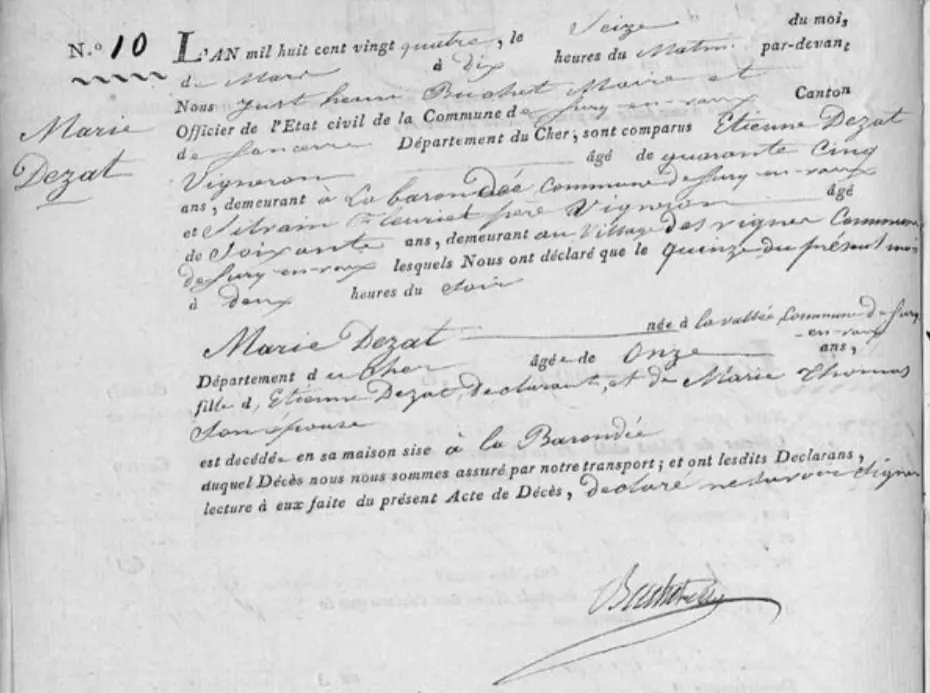

J’ai souhaité un bien triste anniversaire généalogique le quinze mars dernier. J’imagine que c’est le cœur lourd il y a deux cents ans qu’Étienne DEZAT et Marie THOMAS ont vu mourir leur petite Marie âgé de 11 ans. De leurs six enfants, elle est la cinquième à mourir en bas âge ; Marie Rosalie, Victoire et Pierre n’avaient vécu que quelques heures ou quelques jours, François seulement quatre ans. La perte de Marie a dû être d’autant plus difficile qu’Étienne avait déjà perdu son père Jean-Baptiste en début d’année (un anniversaire que j’avais également relaté). Leur famille ne compte plus que le jeune Étienne, alors âgé de 13 ans, en qui ils fondent tous leurs espoirs

Acte de décès de Marie DEZAT, décès de Sury-en-Vaux – 3E 2428 – Archives départementales du Cher Une famille resserrée

Lorsque le malheur frappe encore sa famille avec la perte de Marie, Étienne peut compter sur ses frères Louis, Jean et sur sa petite sœur Anne. Leur sœur aînée Magdeleine qui fut mon aïeule à la neuvième génération les avait quitté bien trop tôt à l’âge de 32 ans, sans doute de suites de couches. La fratrie compta trois autres enfants qui ne vécurent que quelques jours.

Louis est sans doute le frère qui occupe le plus mon temps de recherches, puisqu’il fut meunier au moulin de Panquelaine à Sury-en-Vaux.

Dix ans après Marie, le dernier fils encore en vie d’Étienne et Marie décède en Algérie de maladie alors qu’il y faisait son service militaire… Une histoire qui fera sans aucun doute l’objet d’un article à part entière.

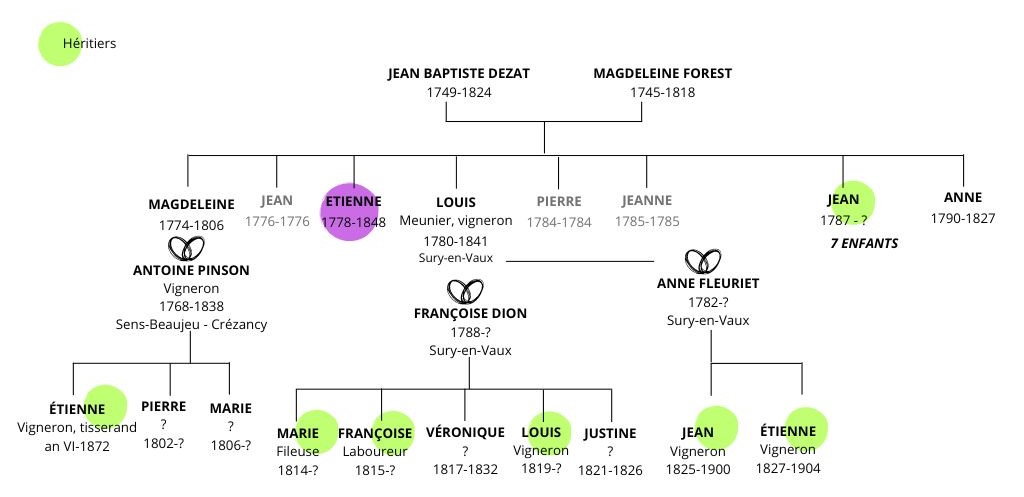

Les héritiers d’Étienne

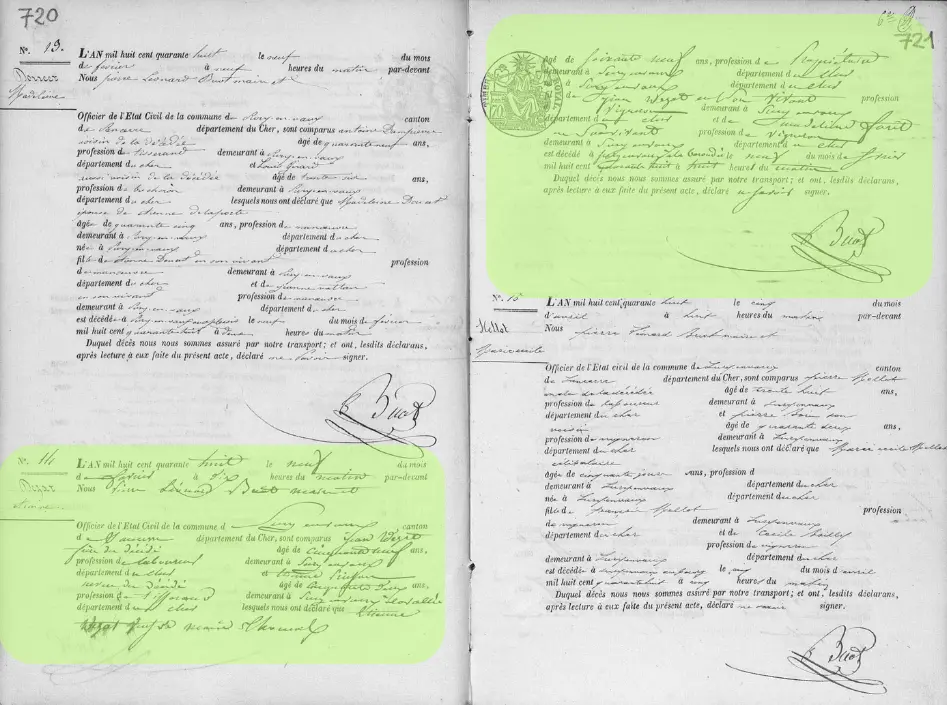

Lorsqu’Étienne décède en 1848, sept ans après son épouse, il n’a donc aucun héritier direct. Ses héritiers seront donc son frère Jean, qui ira déclarer la succession, et ses neveux : ceux de Marguerite et de Louis.

Acte de décès d’Étienne – Cliquez pour déplier

Acte de décès d’Étienne DEZAT – Décès de Sury-en-Vaux – 1843 – 1852, 3E 2429, Archives départementales du Cher

Les héritiers d’Étienne sont représentés avec une pastille verte S’il n’y a pas eu d’inventaire après décès en bonne et due forme, nous avons malgré tout une description assez précise des biens qu’a laissé Étienne. Tout d’abord tout le nécessaire pour la vie quotidienne :

- La garniture du feu (ustensiles de la cheminée)– 5 francs

- Une table – 2 francs

- Une mée (sorte de commode) – 4 francs

- Batterie de cuisine – 6 francs

- Un coffre – 5 francs

- Un lit garni – 70 francs

- Un mauvais lit – 30 francs

- Six draps – 18 francs

- Deux nappes – 3 francs

- Deux jarres – 3 francs

- Une besace – 1 franc

- Une roue et un dévidoir – 3 francs

- Les hardes du défunt – 15 francs

Mais également des objets en rapport avec son métier de vigneron

- Des outils de vigneron – 5 francs

- Une cuve et six futailles – 46 francs

- Quatre hectolitres 48 litres de vin rouge – 30 francs

Du côté des papier, nous apprenons qu’il existe une créance, celle de la « veuve Thuilier » pour 200 francs. En faisant de rapides recherches je n’ai pas trouvé de qui il pouvait s’agir.

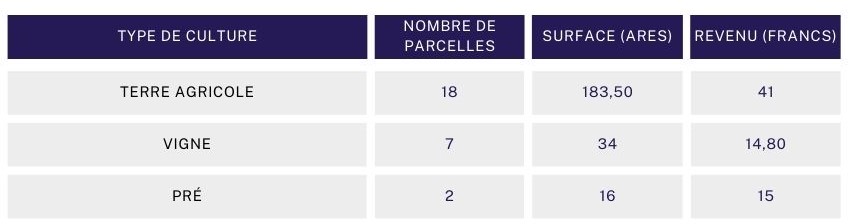

Place ensuite aux immeubles. Il y a tout d’abord une grange et une écurie en basse-goutte (zone sous le prolongement du toit) pour un revenu de 6 francs. S’en suit une longue liste de 27 parcelles situées sur la commune de Sury-en-Vaux, se décomposant de la manière suivante :

Extrait du registre de mutations après décès – cliquez pour déplier

Registre des déclarations de mutations après décès. Bureau de Sancerre. 1er novembre 1846 – 25 octobre 1848. Archives départementales du Cher. Voici donc comment se termina la vie, et la branche, d’Étienne DEZAT. Mais je n’en ai pas terminé avec cette famille, dont vous entendrez parler dans de prochains articles ! Et enfin, malgré l’homonymie, cette branche n’est pas celle qui a donné mon patronyme puisqu’elle se trouve dans mon ascendance maternelle.

-

Ma visite éclair au salon de généalogie Paris XV, édition 2024

Jamais deux sans trois ! Vendredi 15 mars, j’ai participé pour la troisième fois au salon généalogique Paris XV, organisé par archives et cultures. Si ce salon permet au débutants de se lancer dans la généalogie, il permet aussi aux généalogistes plus aguerris d’approfondir leurs connaissances en passant sur les stands ou en participant aux conférences. Ma première visite m’avait par exemple permis d’échanger sur les ressources des cheminots concernant Etienne PORCHER qui quitta Subligny pour devenir garde-barrière dans la Somme.

Je n’avais qu’une après-midi de disponible, qui m’a tout de même permis de suivre trois conférences sur les quinze qui étaient proposées. La nouveauté, que je n’ai malheureusement pas pu tester, était la mise en place d’ateliers pratiques, dont deux étaient animés par l’équipe de Généatech.

Reconstituer des parcours de civils sous l’Occupation

Cette première conférence était donnée par Stéphanie Trouillard, journaliste à France24 qui se passionne depuis plusieurs années pour l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet, et a basé son propos sur deux enquêtes qu’elle a pu mener. Cette intervention était émouvante, tout en proposant des pistes de recherches aux participants qu’elle a pu regrouper en trois points :

- Rechercher les descendants.

- Retrouver les archives. Celles-ci sont plus ou moins fournies selon les cas. Les sources vont des recherches « classiques » de l’état-civil aux fonds judiciaires, de la gendarmerie et bien entendu aux fonds spécifiques tels que le Service Historique de la Défense, le CICR ou les archives Arolsen.

- Interroger les derniers témoins

Les deux histoires sont à retrouver dans toutes les bonnes librairies : Le village du silence : Agnès et Léontine, Bretagne, juillet 1944 et le sourire d’Auschwitz : L’histoire de Lisette Moru, résistante bretonne. J’en profite d’ailleurs pour vous inciter à visionner la vidéo qui a été consacré à cette dernière.

Les archives notariales parisiennes, des ressources si précieuses pour la généalogie

Cette intervention était réalisée par Romain Le Gendre, archiviste, conservateur du patrimoine aux Archives nationales, où il dirige le Département du Minutier Central. Il sait donc, de quoi il parle !

La première partie de l’intervention pouvait concerner tous les participants, qu’ils aient des recherches parisiennes ou non. La seconde partie était plus spécifique avec une présentation en direct des sites pour trouver les fameuses archives, ou tout du moins les cotes pour une consultation ultérieure.

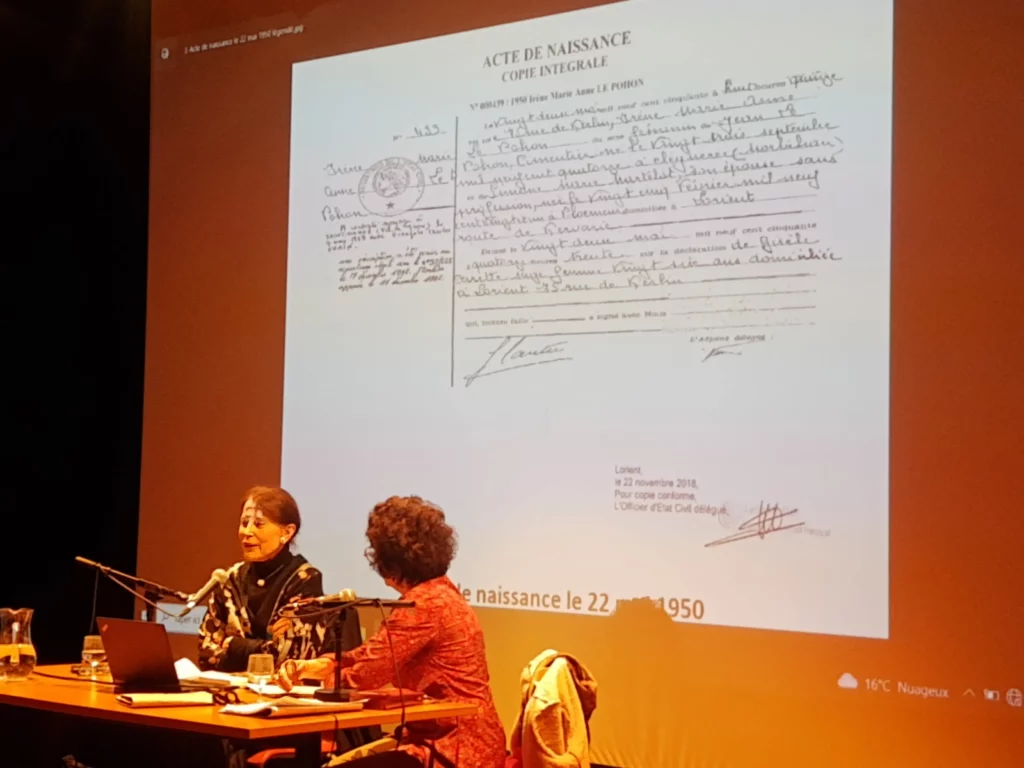

Écrire à partir d’une photo de famille

J’avais adoré la conférence qui avait été donnée l’an dernier par Irène Frain, je ne pouvais donc pas louper cette seconde venue sur le thème de l’écriture autour des photos de famille. La romancière a partagé avec son auditoire des archives personnelles, photos mais aussi divers actes, avec quelques pistes pour jouer les détectives puis comment écrire à partir de ces photos. C’était une nouvelle fois très inspirant.

Et comme chaque année j’ai pu croiser des amis généalogistes, blogueurs ou non, même si cette fois-ci je n’ai pas pu participer au repas.

Le point négatif de cette journée, c’est que ma liste d’ouvrages à lire va encore augmenter !

Si vous avez participé à ce salon, ou un autre, n’hésitez pas à laisser un commentaire !

-

Diablotins et contrats de mariage

Les généalogistes sont invités ce mois-ci à partager leurs découvertes insolites dans les registres. Des actes peu communs j’en ai rencontré, comme le rachat de chemins devenus inutilisables suite à la construction du canal latéral à la Loire.

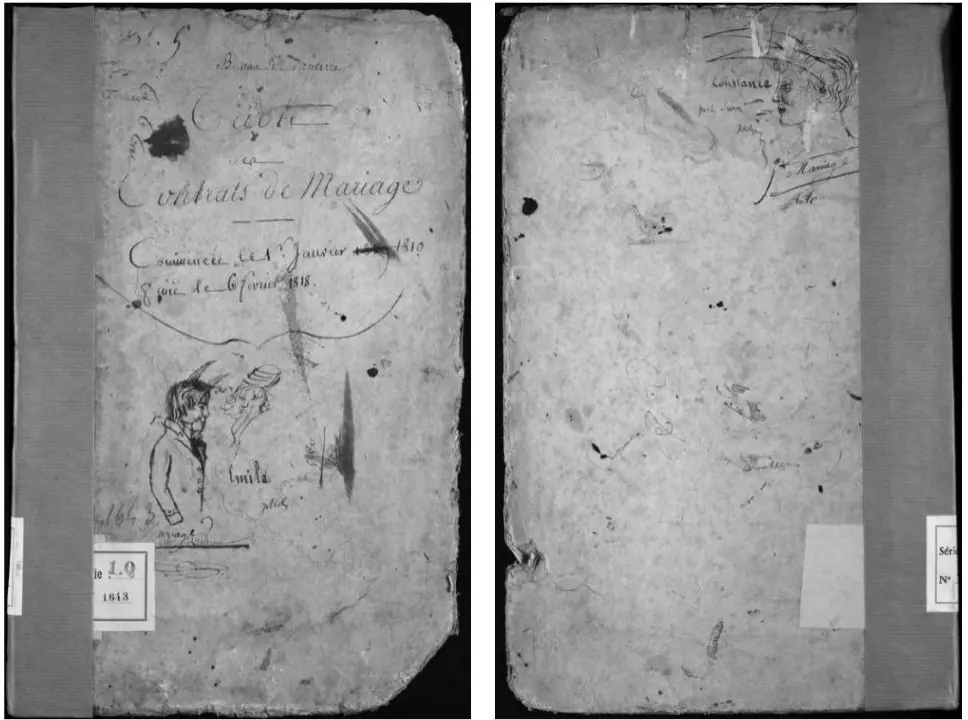

Mais cette fois-ci j’ai choisi une découverte faite dans les archives en ligne, en parcourant les tables de contrats de mariage qui venaient d’être mis en ligne par les archives du Cher. Le registre du bureau de Sancerre pour la période 1810-février 1818 m’a tout de suite attiré l’œil.

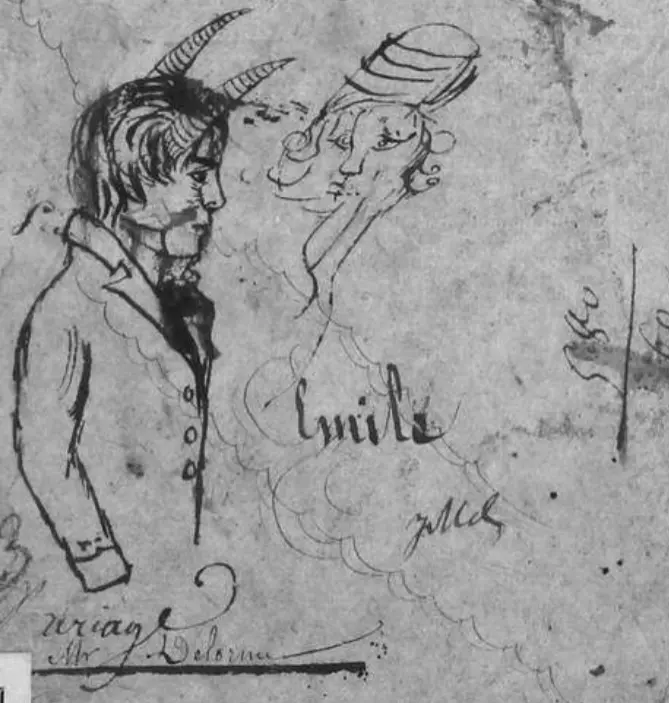

Car sur le recto se trouvait un petit dessin… et en me rendant sur la dernière vue, il y en a également sur le verso !

Couverture de la table des contrats de mariage du bureau de Sancerre pour la période 1810-février 1818 – 1Q 1643 Le préposé à l’enregistrement des contrats trouvait-il l’exercice ennuyeux ? Aurait-il préféré être un artiste ? Avait-il un message à faire passer en associant des diablotins aux mariages ?

Sur le recto se trouve un personnage mi homme mi démon qui semble bien pensif. A côté une apparition… En-dessous l’on peut lire Mariage puis Mr Delorme. Point de contrat de mariage avec ce patronyme ; le dénommé DELORME serait-il notre artiste ? On distingue aussi très nettement le prénom Emile sur la droite. Mais les premières recherches dans les bases de données ne m’ont pas permis de trouver d’Emile DELORME dans le département du Cher à cette époque.

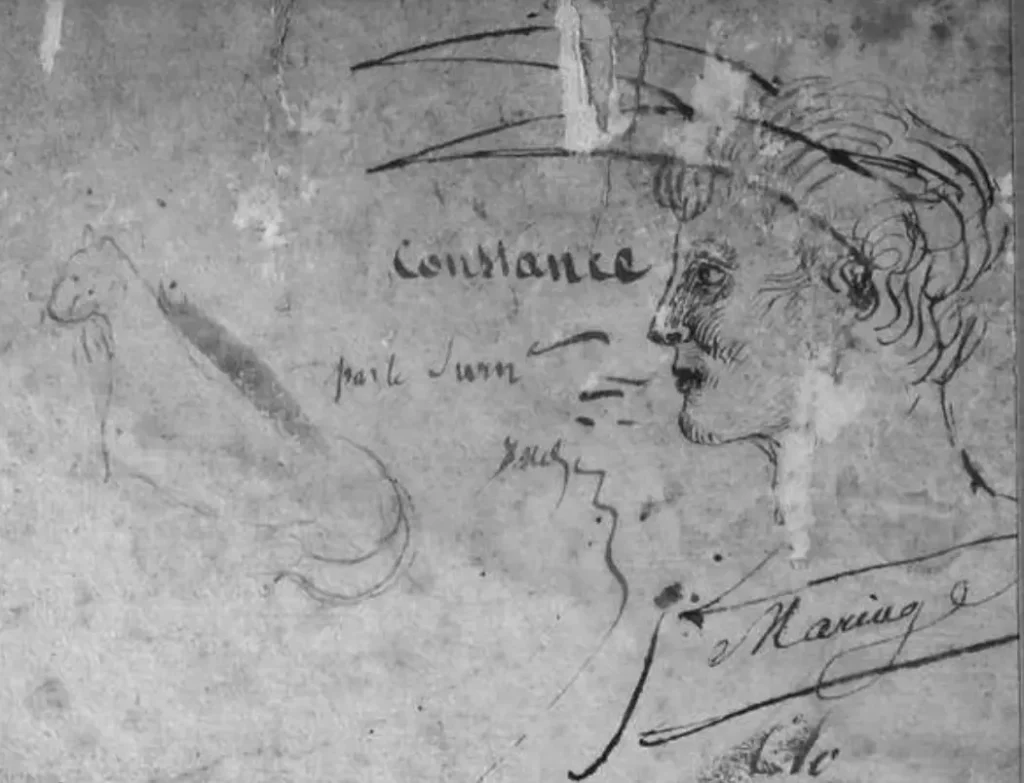

Au verso un autre portrait de diablotin avec cette fois-ci le prénom Constance. Fut-il amoureux ? Éconduit ?

On peut lire en-dessous uis par le ???. Et enfin une esquisse d’animal sur la gauche : un chat ? un lion ?

Si jamais il vous prends l’envie d’enquêter et que vous découvrez le fin mot de l’histoire, n’hésitez pas à me laisser un commentaire.

Tables de mariages de l'enregistrement 1Q 1643-Sancerre-1810-février 1818 - Lien