-

Charles LEGRAS, maréchal sur quatre générations

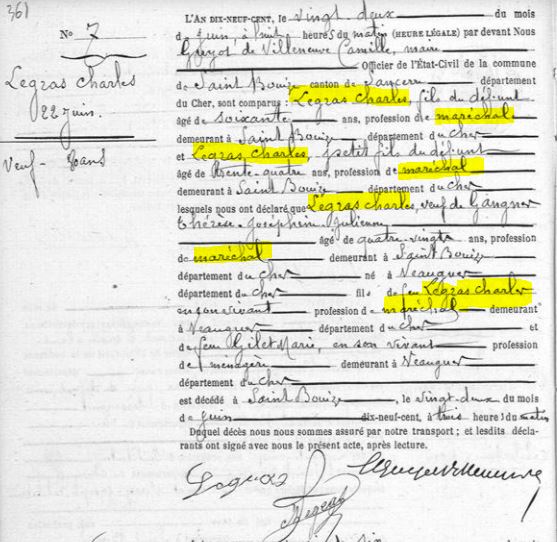

La lecture des actes nous réserve parfois des surprises. Voici le cas de l’acte de décès de Charles LEGRAS, 80 ans, le 22 juin 1900 à St Bouize (18).

On y apprend qu’il a exercé le métier de maréchal à St Bouize.

Il est fils de Marie GILET et Charles LEGRAS, maréchal à Veaugues. Les témoins sont Charles LEGRAS, fils du défunt 60 ans maréchal à St Bouize et Charles LEGRAS petit-fils du défunt 34 ans maréchal à St Bouize !

Acte de décès de Charles LEGRAS – Etat-civil de Saint-Bouize – 3E 5643 – Archives du Cher -

Mémoire visuelle

S’intéresser à la généalogie, c’est aussi se pencher sur la mémoire de manière générale. Cartes postales anciennes, vieux métiers et leurs savoir-faire. Il ne faut pas non plus oublier la mémoire « vidéo ».

L’INA possède un site bien connu, où l’on peut notamment retrouver le journal anniversaire de sa naissance.

Pour ceux qui comme moi font leurs recherches en région Centre, un site permet de préserver la mémoire en région Centre : http://memoire.ciclic.fr.

Les bons points de ce site :

- Il est possible d’effectuer une recherche par mot-clé ou sur une carte. Des « albums » thématiques ont également été constitués.

- Chacun peut déposer ses vidéos ; il est également possible d’envoyer ses bobines et le Centre Image se charge de la numérisation.

- Pour les détectives, des énigmes sont proposées : par exemple reconnaître une commune ou un monument présent sur une vidéo.

- Résoudre des énigmes (par exemple identifier une commune sur une vidéo déposée). La période va des années 1930 à nos jours.

En 2012 il y avait plus de 500 vidéos pour le Cher, dix ans plus tard il y en a 2200.

-

Profession de femme

Voici de nouveau un article sur les femmes, journée de la femme oblige. Cette fois je me suis penchée sur la profession des femmes de mon arbre.

Leur profession n’est pas toujours indiquée dans les registres. J’ai ainsi pu calculer que la profession des hommes est renseigné 2,4 fois plus souvent que celle des femmes.Voici le classement décroissant des métiers de mes ancêtres :

- Ménagère 41

- Vigneronne 29

- Manœuvre, journalière 10

- Couturière 5

- Domestique 3

mais aussi meunière, mendiante, cultivatrice, jardinière, bucheronne.

La profession n°1 des femmes reste bien celle de ménagère. Bien qu’il soit difficile de savoir ce qui se cache derrière ce terme. Femme au foyer ? Mais aussi certainement s’occuper de la basse-cour, voire plus.

Région viticole oblige, de nombreuses femmes sont notées vigneronnes. -

Mon père, cet inconnu … Jacques Champion

Cela arrive à tout généalogiste, à un moment où un autre lors de ses recherches : trouver un ancêtre né de père inconnu. C’est le cas de mon Sosa n°112 Jacques CHAMPION, né le 18 février 1810 à Feux de Jeanne CHAMPION alors âgée de 30 ans et de père inconnu.

Il n’en faut pas plus pour piquer ma curiosité, car d’autres éléments de son acte de naissance sont étonnants :

- Le métier de Jeanne CHAMPION : mendiante

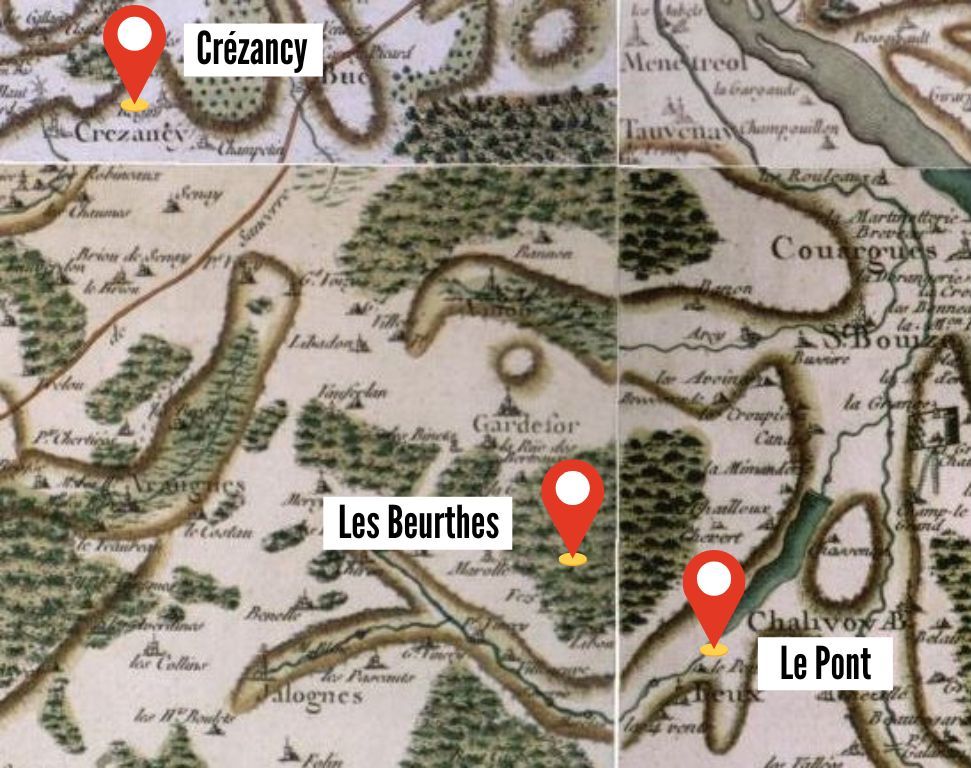

- Elle n’est pas originaire de ce village, mais de Crézancy-en-Sancerre à vingt kilomètres de là.

- Alors que j’imaginais difficile pour une femme ayant un enfant naturel de se marier … elle trouvera un mari à peine 3 ans après la naissance de Jacques.

Il me faut alors fouiller les archives et tout reprendre par ordre chronologique :

Pour une raison que je n’ai pas encore élucidée, toute la famille CHAMPION, Jeanne y compris, déménage de Crézancy-en-Sancerre où Pierre CHAMPION était vigneron. Elle s’installe à Feux, au lieu-dit des Beurthes.

Le 11 mai 1808, Bonnet CHAMPION, frère de Jeanne, décède à l’âge de 22 ans. Il était domestique et vivait « dans la maison de sa mère ». J’apprends alors que son père est également décédé, mais aucune trace d’un acte. Peut-être ont-ils quitté Crézancy suite à ce décès ?

Le 18 février 1810 nait Jacques CHAMPION.

Le 9 février 1812 une certaine Marie LUMINAIRE, 48 ans, décède à Feux, à la loge du Pont. Mais que vient-elle faire dans notre histoire ?

Le 20 septembre 1813, son veuf de mari âgé de 51 ans épouse Jeanne CHAMPION. Il s’appelle Jacques CHEVALLIER. Son prénom ne vous dit rien ? Il est tour à tour manœuvre et fendeur de bois.

Bien entendu, nous ne saurons jamais la vérité, mais je pense qu’il y avait bien anguille sous roche… -

Recherches nivernaises

Mes ancêtres n’étaient pas de grands voyageurs. Ainsi, après un savant calcul sur les 1002 ancêtres que j’ai trouvé pour le moment (fin 2012) … seuls 4 ne sont pas originaires du Cher, soit 0,4%.

Mais comme je l’ai écrit, c’est temporaire car les départements limitrophes ont enfin eu la bonne idée de mettre en ligne leurs archives. Je vais pouvoir ainsi partir à la recherche des ancêtres qui ont émigré en Berry. C’est le cas de la Nièvre où les mises en ligne vont bon train. Avant de m’y mettre sérieusement, je vais vous présenter rapidement mes ancêtres nivernais :

- Jean BEAUNEZ (ou BONNE), mon SOSA n°242, la huitième génération de mon arbre. Ce que je sais, c’est qu’il est né à Préporché le 19 février 1789 de Jean BEAUNEZ et Jeanne MILLARY. Il épouse Marie CANDRET le 22 mai 1836 à Herry. Il a 47 ans, elle en a 17. De leur union naît Rosalie BEAUNEZ, mon aïeule. Il décède le 11 décembre 1860 à Herry, au Chêne d’Herry. De Préporché dans le Morvan à Herry cela fait tout de même 100 km ! En plus de retrouver les ascendants de Jean BEAUNEZ, j’aimerai bien savoir ce qu’il c’est passé entre 1789 et 1836 … il a bien dû avoir un précédent mariage !

- Françoise GALLARD, ma SOSA n° 291, la neuvième génération de mon arbre. Elle serait originaire de Saint-Père ou de Cours, à côté de Conse-sur-Loire. Cela dépend des sources ! Elle est la fille de Blaise GALLARD et Solange THEURIET. Elle épouse Jean DELAPORTE à Sury-en-Vaux le 9 mai 1775 où elle terminera ses jours.

-

Bonne nouvelle

Les archives départementales de la Nièvre sont en ligne ! Ou tout du moins en partie.

Le lien : http://archives.cg58.fr

-

Meunier sur la Belaine

J’ai dans mes ascendants plusieurs meuniers. Mais il n’est pas toujours précisé dans les actes le lieu précis du moulin ; il faudrait dépouiller les recensements, les archives de notaire ou faire des recherches dans le cadastre. Ce n’est qu’à l’état de projet pour l’instant

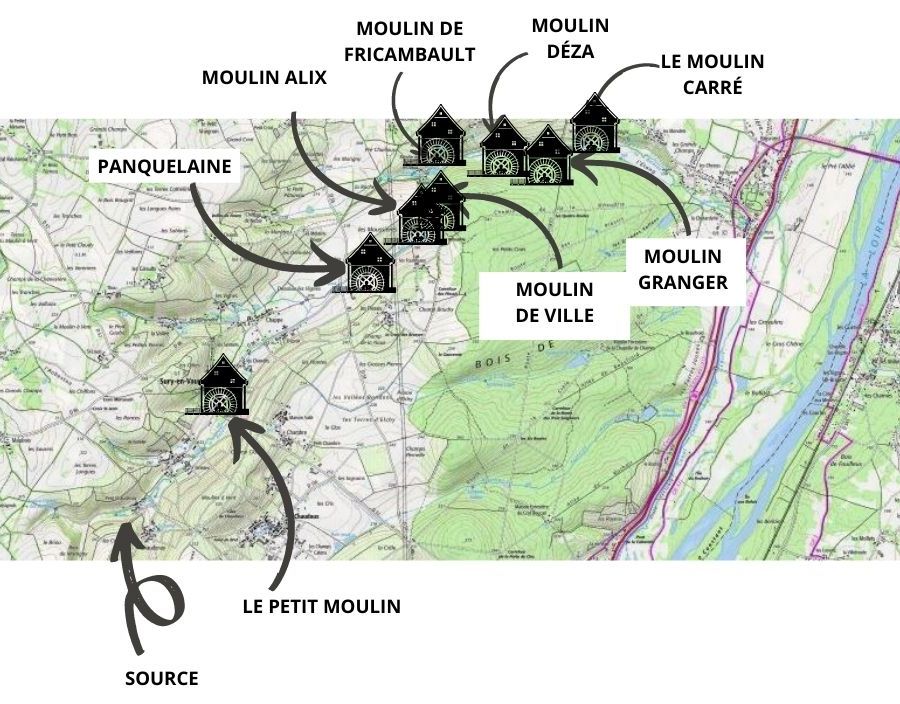

Heureusement on peut parfois tomber sur ces informations qui permettent de pousser les investigations un peu plus loin. Ainsi mon ancêtre François THOMAS (1776-1817) aurait été meunier à Moulin Alix, sur la commune de Sury-en-Vaux. Renseignement pris, ce moulin se trouve sur la Belaine.

La commune de Sury-en-Vaux était plutôt bien pourvue en moulins : moulins à vent sur les collines ou à eau dans le creux des vallons. La Belaine n’est qu’un ruisseau prenant sa source au sud du Petit Chaudenay à Ménetou-Râtel. Il traverse ensuite Sury-en-Vaux, longe le bois de Charnes puis traverse Bannay avant de rejoindre le Ru et le lit de la Loire. Ce ruisseau aurait alimenté jusqu’à huit moulins, aujourd’hui presque tous disparus, ou réhabilités.

Source : Géoportail Un internaute a étudié l’historique des noms de ruisseaux dans notre région, voici ce qu’il a pu trouver sur la Belaine :

Riparia de Siagacoin in Vallibus, La rivière de Baillene, Ripparia de Vellene, Baillene, Bellennes, La rivière de Vallenes, La Veleyne, Rivière de la Vellaine, La rivière de Bellennes, La rivière de Belaines, La rivière de Ballaine, Vellaine, la rivière de Belaine, Ruisseau de Belaine

Ceci est un condensé : plus d’informations sur le site ici.

-

Déclarant, tout un métier

J’ai découvert lors de dépouillements systématiques de sépultures des déclarants qui reviennent très souvent dans les actes. Et bizarrement, ils sont le plus souvent cités comme « amis » des défunts.

En voici quelques-uns pour la commune de Saint-Bouize, tirés du début du XXème siècle

- Clément DUCROUX, secrétaire de mairie (1914-1917)

- Adrien GABOT, sans profession (1912-1918)

- Hubert GAUDRY, maréchal (1910)

- Eugêne LOGNON, instituteur (1910-12)

- Pierre MECHIN, garde champêtre (1918)

- Ovide PICARD, marchand de bois (1913)

- Louis TRUCHON, charpentier (1913 – 1918)

Ces hommes étaient soit artisans, soit représentants de l’État. Le plus souvent le premier déclarant était une personne de la famille ou un voisin, et en second déclarant on pourrait retrouver l’un de ceux que j’appellerais « déclarant professionnel » à moins qu’officiel ne soit plus exact. Jamais je n’aurai pu découvrir ceci en ne m’intéressant qu’à ma généalogie. Les archives ont beaucoup de choses à nous apprendre !

Ajout de 2021 : à cette liste je peux également ajouter les sage-femmes qui dans certaines communes déclaraient les naissances.

-

Scholastique, drôle de prénom

Si je suis de moins en moins étonnée par les prénoms peu ordinaires que je peux rencontrer lors de mes recherches, j’avoue que Scholastique reste un de mes prénoms rares préféré !

Mon aïeule Scholastique REVERDY est née à Savigny en Sancerre le 10 février 1766, de parents vignerons. Elle épouse Alexandre DEZAT, lui-même vigneron à Sury-en-Vaux en 1792. Je n’en dirais pas plus, car je pense écrire plus longuement sur ce couple que j’affectionne particulièrement. Ils donneront ce même prénom Scholastique à leur fille née en 1798.J’ai recherché d’autres enfant qui auraient pu recevoir ce même prénom dans le village de Savigny-en-Sancerre :

- Le 10 février 1764 nait Scholastique DESREAUX à Savigny. Elle est la fille de Sylvain DESREAUX, laboureur et Marie DYON. Elle décède le 30 décembre 1765.

- Le 10 février 1769 nait Scholastique GITTON, à Savigny. Elle est fille d’un manœuvre François GITTON et Anne ROBERT.

- Le 9 février 1777 nait Scholastique TIROT, fille de Jean-Baptiste TIROT, cabaretier et Marie Anne ROBLIN. Elle décède le 25 mars.

- Le 14 février 1778 nait Scholastique MOINDROT, fille de François MOINDROT, manœuvre et de Magdelaine PAURON.

D’autres porteront le même prénom par la suite. Les parents sont d’origine modeste, mais voyez-vous le point commun le plus troublant ?

En faisant cet inventaire, je me suis dit que c’est tout de même une drôle de coïncidence, toutes ces naissances autour du 10 février. Cette date est tout simplement celle de la sainte Scholastique. Voilà le mystère de ce drôle de prénom résolu : mes aïeux ont sans doute choisi le prénom en fonction de la date de la naissance.

-

Ornements de toiture

J’ai visité l’exposition temporaire « compagnons célestes » proposée par l’écomusée du pays de Rennes. Comme à chaque fois une très bonne exposition. Ce qui m’intéresse ici, ce sont surtout les métiers associés. J’ai ainsi pu compléter cette visite avec les archives d’une exposition qui s’est tenue à Bourges, mais dont je n’avais pas entendu parler. Plusieurs métiers peuvent être liés aux ornements de toiture.

- Le charpentier est impliqué au premier plan tout comme le couvreur qui pose les épis. Certains couvreurs pouvaient également être des créateurs de tuiles faitières ou épis en zinc par exemple.

- Le potier fabriquait ceux en terre. Selon la composition, la terre était cuite une ou plusieurs fois. Les autres matériaux possibles étaient l’ardoise, le plomb ou encore le zinc. En Ille-et-Vilaine, de nombreux potiers étaient présents à Chartres-de-Bretagne ; dans ma région d’origine, le Sancerrois, les zones de production les plus proches étaient la Borne ou Morogues ; c’est le grès que l’on rencontre majoritairement.

Quelques exemples ci-après :