-

D comme Daktulosphaira

Daktulosphaira vitifoliae est plus connu sous le nom de phylloxera. Ce petit insecte venu d’Amérique se nourrit en piquant les racines des vignes et a commencé à s’attaquer aux vignobles français à partir du milieu du XIXème siècle.

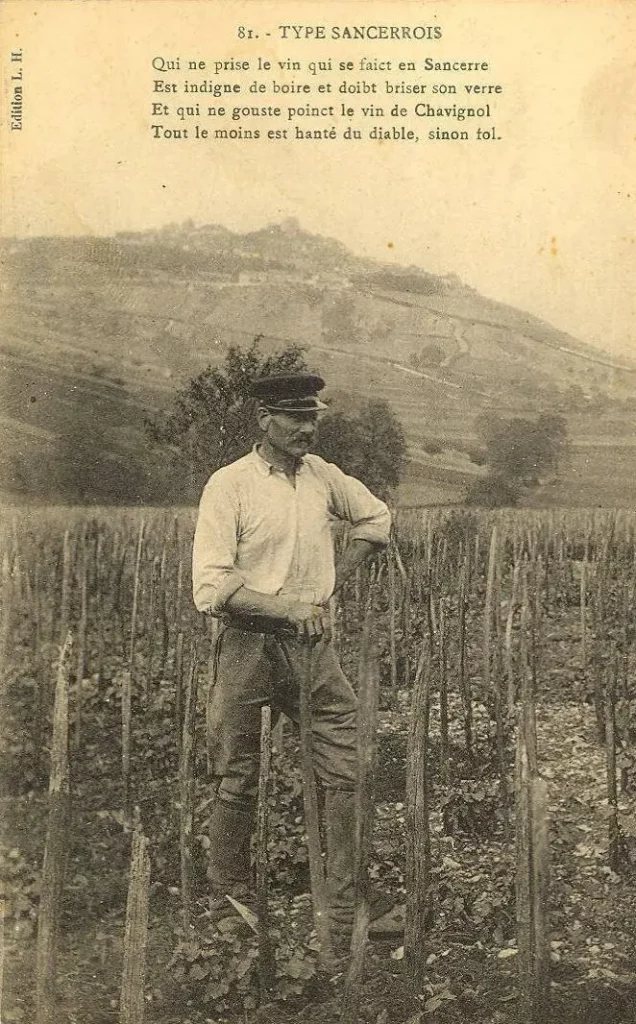

En 1885, coup de massue dans le Sancerrois : des vignes de Sancerre, Verdigny et Veaugues sont touchées. Les nombreuses tentatives pour sauver le vignoble furent en pure perte : sulfure de carbone, arrosage des vignes pour noyer le puceron … mais il fallut arracher comme partout ailleurs, et on avait perdu bien du temps ! Le vignoble ne sera sauvé qu’en utilisant des porte-greffe résistants au phylloxera en provenance des États-Unis. Pendant un temps le Sancerrois a porté les cicatrices de cet épisode comme on peut le voir sur ces carte postales.

De nombreux habitants quittèrent la terre. Il fallait acheter les porte-greffes, travailler le sol (donc acheter un cheval), attendre quatre ans le temps que les plants commencent à produire.

Un vrai cataclysme, dont j’imagine sans peine l’impact pour mes ancêtre. En 1900, il ne restait plus qu’un faible nombre de vignerons.

Ainsi à Verdigny, le vignoble passera de 145 ha en 1885 à 20 ha en 1898. -

C comme Casanier

Casanier. Adjectif. Qui apprécie de rester chez soi, sédentaire.

Un adjectif qui convient bien à la grande majorité de mes ancêtres. Certains généalogistes ont des arbres qui les mènent aux quatre coins du monde, et bien les miens ont très peu bougé. Pas de marin, ni de batelier, non des ancêtres avec les pieds bien sur terre. Le point positif c’est que les recherches sont plus faciles. Par contre je ne vois pas beaucoup du pays !

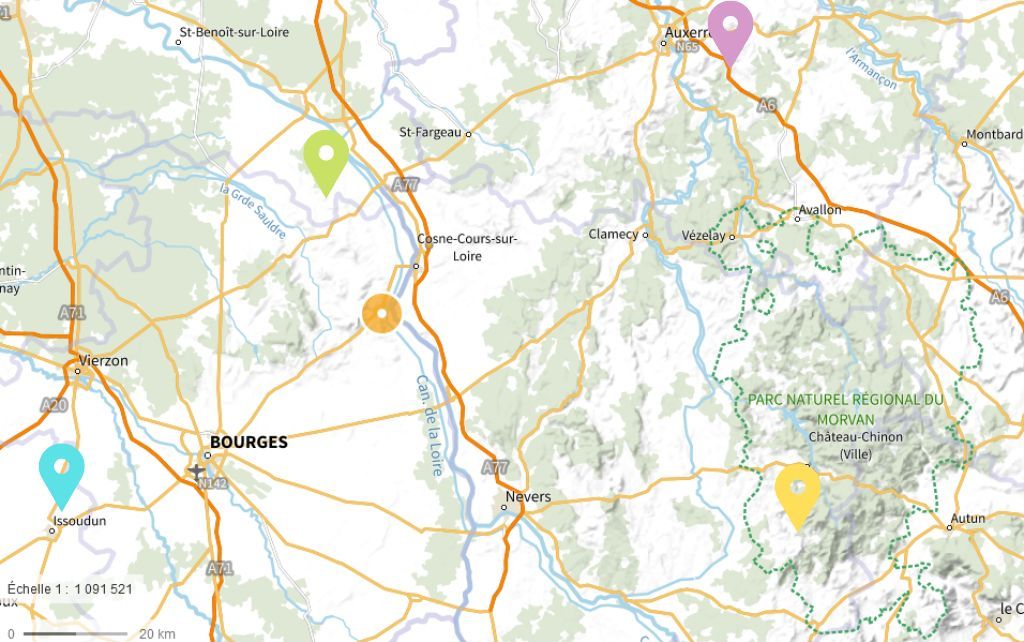

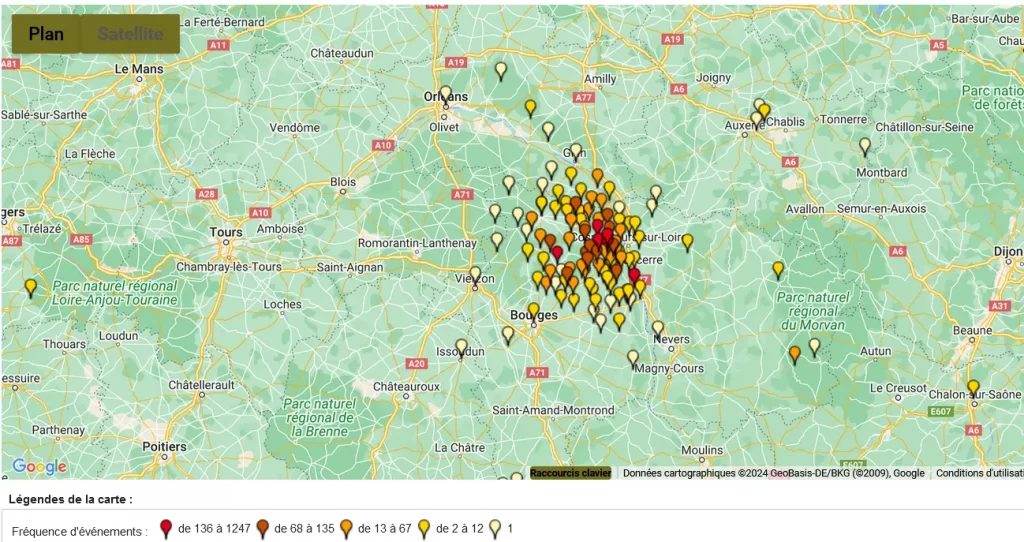

En regardant le nombre d’utilisation (nombre d’actes par communes), je remarque qu’il y a cinquante communes différentes dans mon arbre.

Attention pour la suite de cet article, car les chiffres vont cacher plusieurs biais : tout d’abord car j’ai commencé ma généalogie dans certaines communes, donc bien représentées. Comme je me suis basée sur des dépouillements au début, seules les communes suffisamment bien dépouillées y étaient représentées.

Je vous parlais hier du Berry, et bien 99% des actes proviennent du Cher.

Une seule commune, Sury-en-Vaux, totalise 44% des utilisations. Si on ajoute Verdigny, ces deux communes en totalisent 58%.Les six premières communes, toutes originaires du Sancerrois représentent les trois quarts des actes.

A être casanier, on se marie beaucoup entre cousins ! J’en ai déjà parlé quelque fois, et j’en reparlerai encore …

Carte issue de mon arbre hébergé par Geneanet -

B comme Berry

Encore un point commun de bon nombre de mes ancêtres, le Berry. Pour être plus précise, le Haut-Berry.

Les berrichons ne sont pas souvent pas taxés de régionalisme. En effet, si vous dites « berrichon » à la majorité des français, l’image qui leur viendra en tête sera celle d’un paysan un peu arriéré à l’accent absurde. C’est que le Berry, c’est moins sexy que la Bretagne, le Pays Basque et la Corse.

Et pourtant !

Le Berry disparait officiellement avec la révolution française. Il se divise grosso modo en deux départements le Cher (Haut Berry) et l’Indre (Bas Berry). Je dis bien grossièrement car certaines communes du Berry seront intégrées à d’autres départements, tout comme certaines communes d’autres régions rejoindrons le Cher ou l’Indre.

Le Berry se compose de huit régions naturelles (du nord au sud) : le Val de Loire, la Sologne, le Pays-Fort, le Sancerrois, la Champagne berrichonne, le Boischaut Nord, le Boischaut Sud et la Brenne.

Mes ancêtres viennent surtout de trois de ces « régions » : le Sancerrois, le Val de Loire et le Pays Fort.

- Le Sancerrois est une zone de collines à l’est du Cher, connue pour sa gastronomie : les vins AOC de Sancerre et le crottin de Chavignol. Je ne vais pas vous raconter toute l’histoire du sancerrois, j’espère bien m’y atteler sérieusement un jour !

- Le Val de Loire, ou plutôt des communes à proximité de la Loire, souvent situées au sud-est du Sancerrois. Ce sont des zones plus planes. Les communes de mes ancêtres sont souvent situées sur, ou à proximité du canal latéral à la Loire.

- Le Pays Fort qui jouxte le sancerrois est une région de polyculture-élevage. Au niveau architectural, une particularité est la présence de grandes pyramidales, qui comme leur nom l’indique ont un toit en forme de pyramide.

Vous l’aurez compris, ce billet est un hommage à ma région d’origine, que je n’échangerai pas pour tout l’or du monde.

Pour voyager dans le Berry de chez soi :

Berry Province, le tourisme dans le Berry

Site de la grande pyramidale de Vailly-sur-Sauldre -

A comme Agriculture

Agriculture est certainement l’un des mot qui résume le mieux ma généalogie. En effet, pas de noblesse dans mon arbre (ce que je ne cherchai pas forcément d’ailleurs) mais de petites gens, des paysans. Dans les actes les professions citées vont du manœuvre au laboureur, en passant par le vigneron. Voici la liste que j’avais faite il y a quelques temps :

- Vigneron

- Garde vignes

- Tonnelier

- Cultivateur, laboureur

- Jardinier

- Propriétaire

On retrouve donc sans grande surprise de nombreux métiers liés à la vigne : vigneron, garde vignes (qui garde les vignes ?), tonnelier. Pourtant à cette époque, pas de grandes exploitations. Il suffisait d’avoir un lopin de vigne pour être considéré comme vigneron. A noter d’ailleurs que j’ai découvert aussi quelques vigneronnes.

Il y a également de nombreux « jardiniers« , mais uniquement en provenance d’un village, Saint-Bouize à l’époque où le château de la Grange était encore habité. Peut-être donc que mes ancêtres travaillaient dans le parc du château ?

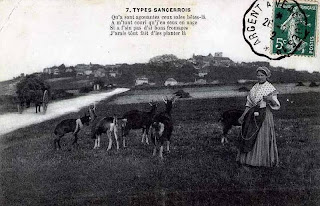

Mais en-dehors des professions officielles il y a aussi ces occupations que l’on ne trouve pas dans les papiers : comme par exemple ces femmes qui « mènent moder les chieuves » (traduction : qui emmènent les chèvres dans les prairies.

Une vie rythmée par les saisons et les cycles de la nature. Ne tombons pas dans l’angélisme, car mes ancêtres ont vécus dans la pauvreté comme l’attestent la mortalité infantile ou le faible nombre d’ancêtre sachant signer.

En relisant ce message, je me rends compte que cette liste est incomplète. En effet, je dois ajouter ma profession : ingénieur agricole. Que pensez-vous qu’en auraient dit mes ancêtres ?

-

Bloguez votre généalogie de A à Z

C’est un challenge d’écriture généalogique proposé par Sophie Boudarel de la Gazette des Ancêtres.

Pour réveiller les blogs endormis … le but est de publier chaque jour de la semaine (ouvrable) un article commençant par une lettre de l’alphabet. Ainsi au bout du mois d’avril, toutes les lettres seront utilisées !

J’aime imaginer tous les généalogistes qui cherchent fébrilement les thèmes de leurs messages pour ce mois d’avril.

Rendez-vous à partir du 1er avril pour le 1er article !

Pour lire toutes les participations vous trouverez la page facebook consacrée à l’opération: Bloguez votre généalogie de A à Z ou sur Twitter avec le #challengeAZ. -

De nouveau un enfant naturel

La mise en ligne des archives du Cher a permis la résolution d’une première énigme. Elle n’était pas si compliquée, mais avec le peu de temps dont je dispose pour consulter les archives, j’avais laissé cette épine de côté.

J’ai découvert il y a quelques temps un deuxième enfant « naturel » dans mon arbre. Fait étrange, cette branche se situe côte à côte avec celle d’un autre enfant né de père inconnu auquel j’avais déjà consacré un article, Jacques CHAMPION.

Cette fois-ci, c’est ma SOSA 55 Valérie GODON, mariée à Jean-Baptiste BEUCHON le 30 avril 1878 à Subligny. C’est dans cet acte de mariage que j’ai découvert la mention « Fille majeure et naturelle non reconnue de père inconnu », fille d’Agathe GODON sans profession.

Sans acte de mariage, il est souvent plus difficile d’avoir avec certitude des informations sur la branche maternelle.Exploiter l’acte de mariage de Valérie

L’acte de mariage me donne de nombreux indices :

– la référence à l’acte de naissance de Valérie y figure, il me sera donc facile de le retrouver ultérieurement

– les témoins de la mariée sont deux cousins Louis et Jean Barnabé LEBEAU âgés de 33 et 36 ans, demeurant à Subligny

– concernant la mère de la mariée, j’ai la mention de son prénom, sa profession et je sais qu’elle était en vie en 1878.La seule solution maintenant, trouver l’acte de décès d’Agathe GODON.

Chercher des indices dans l’acte de décès d’Agathe

Je découvre dans les tables décennales de Subligny une seule correspondance mais approximative : l’acte de décès de Marie Agathe GODON le 15 février 1882. Aucune trace dans cet acte d’une Valérie GODON ni de son mari. J’y apprends néanmoins :

– que Marie Agathe GODON est célibataire et sans profession, ce qui concorde avec l’acte de mariage.

– un témoin du décès est Louis LEBEAU, neveu de la décédée âgé de 36 an, certainement le même témoin que pour le mariage de Valérie

– ses parents sont Pierre GODON en son vivant cultivateur à Subligny et Marguerite NEHOU ménagère.Les indices semblent concorder, mais tout de même cette différence de prénom me gène.

Je pars donc à la recherche de l’acte de naissance de Valérie GODON mentionné dans l’acte de mariage.

Chercher des indices dans l’acte de naissance d’Agathe

Je retrouve très facilement son acte de naissance en date du 7 juillet 1842 à Subligny. Sans surprise, elle est née de « sieur inconnu » et de Agathe GODON, filleuse. J’y découvre un indice qui me permet de dissiper le doute, le déclarant est Pierre GODON âgé de 65 ans, propriétaire qui me semble bien être le père de notre fameuse Agathe Marie GODON.

Et voilà, il ne me reste plus qu’à remonter cette branche !

Mise à jour du 17/12/2023 : en dix ans j’en ai appris beaucoup plus sur la vie d’Agathe qui souffrait malheureusement d’un handicap. Vous pouvez lire cet article.

-

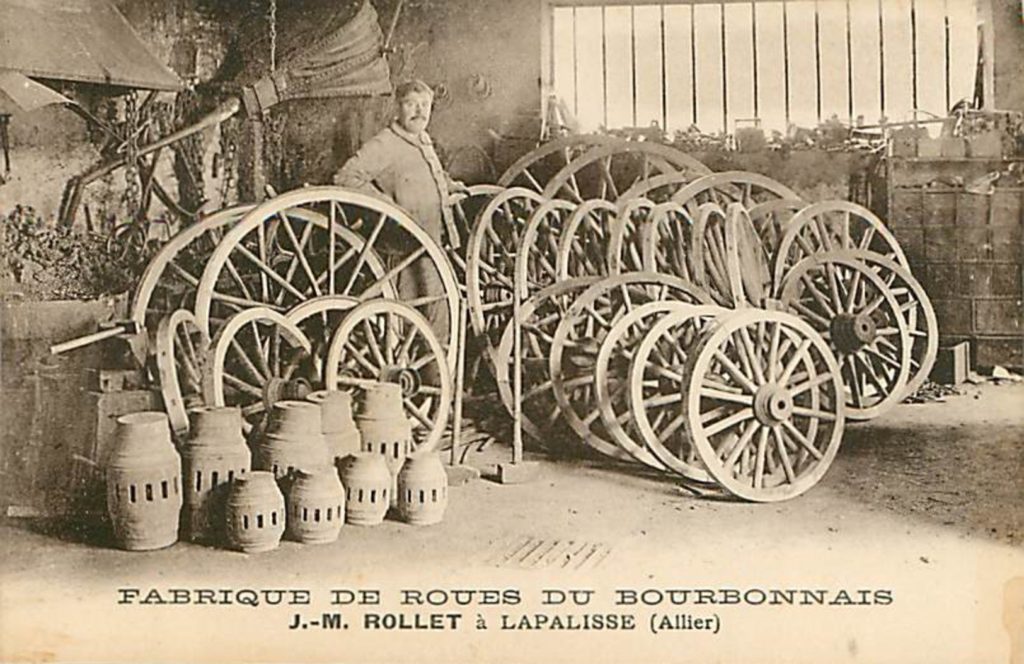

Louis Augustin Raimbault, charron

C’est lors de la découverte de cette branche que j’ai rencontré pour la première fois le métier de charron.

En effet, Louis Augustin RAIMBAULT (Sosa 50) était charron. Ce métier est celui de la fabrication des roues, de la brouette à la charrette. Activité au combien nécessaire dans chaque village !

Ce qui m’a tout d’abord étonnée, c’est que Louis Augustin ne tient pas cette activité de son père, « simple » cultivateur. Pas de trace non plus de ce métier chez ses oncles ou grand-pères.

D’après les différentes sources, cette profession sera la sienne durant toute sa vie, et toutes les saisons. Un de ses fils, Narcisse RAIMBAULT deviendra charron à son tour.

Quelques éléments de la vie de Louis Augustin RAIMBAULT

Il est né le 10 mars 1835 à Ménetou-Râtel (18) d’André RAIMBAULT, manœuvre et cultivateur originaire de La Chapelle d’Angillon et Lucie COLLEAU. Il se marie le 18 juin 1860 à Ménetou-Râtel avec Marguerite BEAUCHARD âgée comme lui de 25 ans. J’ai trouvé trace de sept enfants de ce couple :

- Marie Ernestine, née en 1861 et décédée à l’âge de 3 mois

- Marie Louise, mon aïeulle, née en 1862

- Louis Augustin né en 1864 et décédé à 1 an

- Eugénie Henriette née en 1866

- Henri Augustin né en 1870 et décédé cette même année

- Marie Aline née en 1874

- Narcisse Augustin, qui deviendra également charron, né en 1878

Il sera le témoin des mariages de ses frères et sœurs

- Jeanne Clémence Sidonie Françoise, la cadette, mariée le 21 juillet 1857 à Joseph Jean Baptiste GODON, charron originaire de Jars. On retrouve ici le métier de charron,une piste à creuser.

- Catherine, de 2 ans son ainée, mariée le 25 novembre 1857 à Ménetou-Râtel à Antoine GODON, domestique originaire de Jars. Elle se mariera donc quatre mois après sa sœur, avec son beau-frère.

- André, son aîné de 5 ans, marié le 22 novembre 1858 à Ménetou-Râtel avec Cécile GODON, domestique originaire de Subligny. Encore une GODON, mais qui n’est pas la sœur des précédents.

Louis Augustin décèdera au bourg de Ménetou-Râtel à l’âge de 86 ans.

-

Mine bleue, la vie autour des ardoises

Les jours fériés du mois de mai ont cet avantage de nous laisser le temps de découvrir le patrimoine. Nous en avons profité pour visiter en famille le site de la mine bleue. Pour cela direction le Maine-et-Loire où l’extraction d’ardoise était une spécificité du bassin d’Angers.

Sur ce site de l’ancienne ardoisière de de la Gatelière, il est possible de descendre à 126m de profondeur et déambuler dans les galeries et chambres. La dure vie des mineurs est présentée : 830 marches à descendre en 30 minutes … et à remonter en 1h30 ! Bien entendu ces heures n’étaient pas payées. Les enfants n’étaient pas en reste, et descendaient comme apprentis dès 14 ans. Durant les 20 ans d’exploitation il n’y eut qu’un seul mort à cause d’éboulement, mais de nombreuses maladies liées aux poussières (schistose) ou au bruit affectaient les mineurs.

A la surface est présenté le métier de fendeur : les techniques ainsi que l’histoire.

Et pour joindre l’utile à l’agréable, une dégustation de la version « édulcorée » de la boisson des mineurs « le postillon », qui a l’époque titrait tout de même 60°.Ce site n’est resté ouvert que de 1916 à 1936 : la faute au propriétaire, une banque ayant subit le premier krach boursier et à une ardoise de qualité moyenne.

Bref, un bel effort de conservation et un site que je recommande !Sites

– patrimoine minier, page sur les ardoisières du Nord-Ouest

– histoire des ardoisières -

Fête du travail … mais quel travail ?

En ce jour de fête du travail, je souhaite rendre hommage aux professions des mes aïeux. Leurs conditions de vie, et de travail, étaient sans nul doute bien moins bonnes que les nôtres. Une page recense leurs métiers, mais je veux aller un peu plus loin que cette simple liste. Je ne parle ici que des métiers des hommes, un billet précédent étant consacré aux femmes.

Des vignes …

Sans grande surprise, la majorité de mes ancêtres étaient vignerons. Ils représentent près de 40% des professions indiquées. Attention toutefois aux biais, car mes branches les plus complètes sont aussi celles de vignerons. Ces ancêtres étaient majoritairement originaires de Sury-en-Vaux, Verdigny, mais plus généralement de tout le Sancerrois.… aux champs

Viennent ensuite les laboureurs, et en 4ème position les cultivateurs. Ces deux métiers réunis représentent un quart des métiers mentionnés.Un autre groupe important est celui des « petites mains » avec en premier lieu les manoeuvres, également les journaliers mais aussi les domestiques. Ils représentent à peu près un métier sur 6 renseigné. Il est intéressant d’observer qu’un nombre important de ‘manoeuvres » ne le restent pas toute leur vie.

Une multitude d’autres professions

Tout cela mis bout à bout, il ne reste plus beaucoup de place pour les autres métiers car ces trois grands groupes représentent les 4/5 des métiers. J’ai pourtant recensé 27 autres métiers différents !

La plupart sont des petits métiers des campagnes, pouvant compléter ou non la vie de vigneron ou de cultivateur : sabotier, « propriétaire », meunier, tonnelier, cordier, bourrelier.

Je retrouve également quelques professions liées à la forêt : fendeur, charbonnier, garde forestier, bucheron.

Divers artisans : boucher, charpentier, drapier, marchand, pannetier, tailleur d’habits, tuillier …

Et quelques métiers plus « prestigieux » comme notaire ou procureur. -

Quitter le Berry

Comme je l’ai déjà indiqué dans mon article « Recherches nivernaises », mes ancêtres voyageaient peu. J’avais calculé à l’époque que 0,4% de mes ancêtres avaient leur origine hors du Cher. Ces branches sont situées:

- une branche à Issoudun, dans l’Indre (c’est à dire encore dans le Berry).

- deux branches dans le Loiret.

- deux branches nivernaises déjà présentées à St Père et Préporché dans le Morvan.

Avoir des ancêtres centrés sur deux voire trois cantons, cela facilite les recherches. Mais c’est un peu « monotone », j aimerai bien voyager un peu.

Avant-hier j’ai retrouvé la photographie d’un acte de décès. J’y retrouve mon SOSA n°116 Jean DUMAY. Manoeuvre à St Bouize. Ses parents : Edmé DUMAY et Madeleine RAOUL. Tous les deux sont décédés. L’acte est peu lisible, je crois reconnaître comme origine le village de Vinon. Mais cela ne colle pas avec le canton qui aurait du être Sancerre. Après quelques recherches, je découvre finalement que le village en question est Vernoy dans le département de « Lionne ». En fait le département de l’Yonne. Et bien voilà enfin un peu de piment !